中国政法大学 - 《中国政法大学校报》

南怀瑾:修心,修大道

作者:○新闻与传播学院2012级本科生何孟莲

2012-11-06

浏览(67) (0)

一个月前,一位九十五岁的 老人在苏州太湖大学堂逝世。

学界评他:“上下五千年,纵 横十万里,经纶三大教,出入百 家言。”

他却自评:“我的一生,八个 字:一无所长、一无是处。没有一 样是对的。”

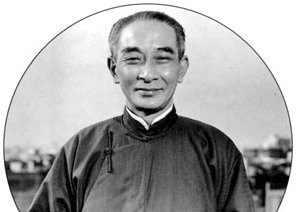

他就是南怀瑾———我国著 名的学者、国学大师、诗人、实业 家,不过仅用这样官样又冰冷的 字眼来形容一个走过将近一个 世纪并且拥有传奇人生的人,总 是少了些真实,不过似乎又没法 用别的词语能完全形容这位老 人。

他是行走在俗世凡尘的佛, 他在世俗权利世界里游刃有余。 他亦是游离在天外仙境里的人, 他从未完全出世隐世。

无论这位大师到哪里,门外 总有成群的人拜访,其中包括学 者,更有政客和商人。他和海峡 两岸、国共两党有着千丝万缕的 联系。南怀瑾的家曾被称为“人 民公社”,几乎每晚都高朋满座, 许多台湾政要都拜于他门下。他 在经济领域亦有不小的影响力, 西方管理学大师彼得·圣吉曾多次到中国向南怀瑾 求教,讨论哲学、禅宗;海航董事长陈峰被他称为 “最言听计从的弟子之一”。

可是,在这样一个充满诱惑的环境里,他从未 想要谋得一官半职,从未想要为个人谋取私利。

我想,他一直行走,追寻直到生命尽头:一者修 心,二者修大道。

修心,自我提升到常人难以企及的思想高度, 便自有一片广博的天,容得下很多,放得下很多。

他自幼接受严格的私塾教育,通习四书五经, 遍读诸子百家,亦研习文学书法、诗词曲赋、天文历 法诸学,这些为他日后不断汲取传统文化之养料打 下基础。

抗战时期,先是投笔从戎,执教于军校。或许是 跟鲁迅先生相似,感觉到思想才是真正的病根,终 在目睹官场黑暗后,不想再从政,遂萌生退意。后来 辞去教职,遍历名山大川,寻访高僧奇士。在名寺闭 关研修佛学三年,晨昏青灯黄卷相伴,日日与僧侣 为伍,到处寻找佛家经典,静心精读心无旁骛。先生 一生热心钻研佛学,传播佛学,但他对纯粹的宗教 活动并不热心,他认为那是宗教界的事,他不想涉 足宗教界,他要保持一定的距离。正如他所说:“出 家与在家,都只是表象不同而已。”真正的境界便是 让佛学有益于待人接物,有益于行走人世,却不为 佛学所束缚。

我想,修心的目的先生算是达到了。

修大道,不仅自我找到了抵达圆满的道,亦要 修一条人们可以共同抵达的大道;不仅是物质上的 提升,更是精神上的满足。不是“小我”的幸福,而是 众人之共乐。

先生说:“今日的世界,物质文明发达,在表面 上来看,是历史上最幸福的时代;但是人们为了生 存的竞争而忙碌,为了战争的毁灭而惶恐,为了欲 海的难填而烦恼。在精神上,也可以说是历史上最 痛苦的时代。人是莫名其妙的生下来,无可奈何的 活着,最后是不知所以然的死掉。”

所以,先生不仅出面筹资为家乡建设了一条铁 路—金温铁路,为人民的物质生活提供帮助;更是 到处奔走,教授于各所大学,游走于东西方世界,笔 耕多部著作,一生致力于传播中国传统文化,为子 孙后代修一条人走的道,一条通往人心的道。

尽管在学术领域内,他的一些观点受到学界专 家的质疑;亦有人因他著作中的一些错误,而颇有 微词。但是不可否认先生对于中国传统文明的传承 贡献卓越,而由此而起的“国学热”亦是中国所急需 的。只因在经济飞速发展,改革已然进入深水区,国 民信仰缺失的现在,回归本初的传统,找寻那些先 人的智慧未尝不是好的方向。

先生说:“一个人一生里做一件事情,对世界人 类永远有功劳,永远有利益给大家,这个才叫事 业。”我想先生算是事业有成了。

“世间须大道,何只羡车行?”

一生修心,所以游走于各个领域;一生修大道, 所以抵达人生的圆满。

现在,先生终于可以安息了。