漫记西行

■张宇辰

相去近万里的英国对于我这个山里长大的人来说,是一个纸面上的世界。

在伦敦的城市轨道交通系统中,“Mindthegap”(注意间隙)是最经典的一句播报提示,列车上的旅客与目的地站台之间的空隙一向被用来生动地形容文化差异带来的“gap”,这种差异通常不至于到鸿沟的程度,但如若从未见识这样一个环境,因此总能感觉到有这么一个间隙。就像我这样一个小城市的人,在看到“Groundfloor”的时候难免要愣一下,一瞬后才会想起书上说英国楼层用地面层来指代一楼。一系列这样的小细节使纸面印象和现实世界完成融合,让我有了别样收获。

英国是最早完成工业革命的国家,是人类进入工业时代后的第一个“日不落”帝国,它同样是这样一个国家:曾经如日中天,但夕阳已西下。工业革命的底蕴和余晖之后的陈腐气息在这片土地上占据了许多角落。从地铁到水电供应,现代的基础设施和规划管理,不列颠都曾是先驱和佼佼者,而今天我感觉跨出繁华阳光的区域后随处可以感受到被岁月稀释的文明。

英国是这样一片土地,继里昂工人在自己的旗帜上写上了现代无产阶级的口号“不能劳动而生,毋宁战斗而死”之后,革命的英国宪章运动使工人阶级走上政治舞台。

共产主义者同盟的诞生和《共产党宣言》的第一次出版、国际工人协会和《国际工人协会成立宣言》的发表……马克思在《在<人民报>创刊纪念会上的演说》中提到,正是因为“蒸汽、电力和自动纺机,甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家”,所以如果有“共运史记”,那必会以这片“更危险万分的革命家”的故土为舞台中心。

在这里,恩格斯在对“爱尔兰移民”(《英国工人阶级状况》)的认识中已预示了今日英国的图景:服务行业里到处是印度裔的长相,安全帽下常常是黑人建筑工,白人一部分和阳光礼貌挂钩,另一部分在文化上明显地带着“爱尔兰化”的历史遗迹。在这里,大不列颠共产党是与中国共产党大致同时期成立的共产党,当年党员人数更是远远超过中国共产党;而今人则会感叹“英国共产党竟然有一千多人呢”。

面对着这个纸面上有着许多震撼历史记忆的国度,我没有感受到失望、悲观、惋惜或任何意思相近的情绪。一部分原因可能是看到了坚守,如马克思纪念图书馆,“异端”传统如剑桥,以及各种在纸面上无影、在“国际社会”上无声的抗争……但更多的原因则是唯物主义者的历史观使人不以一时一地的兴衰而悲欢,不会因“而今安在哉?”而动摇心智,既然在事物的兴起中已在观照事物的灭亡,那么时刻注意历史在前进、舞台在转移、运动在发展就是自然而然的结论了。

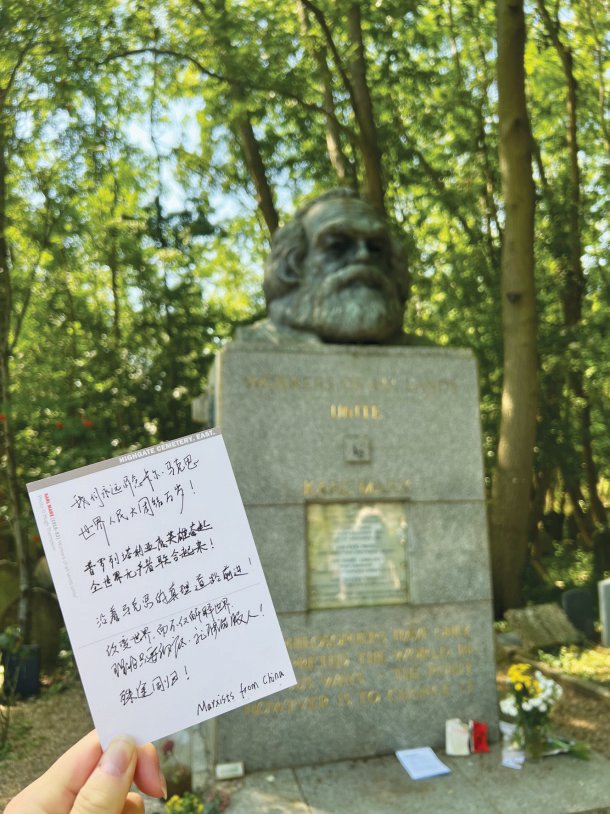

作为马克思主义的学习者,看一看英国给马克思身后留下了什么是很有意义的:11人参加的葬礼和海格特公墓一小块方寸之地,以及他曾经寄予过厚望的,墓地方寸之外的联合王国,似乎仍然没有多少变化。从马克思起,或者可以上溯至托马斯·闵采尔,这份事业虽未给个体留下显赫的印记,但真正追求理想的人依然前赴后继。