绚丽人生

苏历铭:诗歌是别无选择的热爱和坚持

2020年,是吉林大学1980级学子入校40周年。40年前,17岁的苏历铭和其他80级的校友们一样,满怀期待地踏入了吉大的校门。自此,他游走于严谨经济学与浪漫文学的奇妙旅程便拉开了序幕。吉大四年 让我发现了自己

在中学时期,苏历铭就表现出对文学的强烈兴趣,他大胆尝试写小说,并给杂志社投稿。 “杂志社的编辑老师很负责,会在退稿信里指出存在的问题,并给予殷切的鼓励。”编辑老师的鼓励呵护了他心中的文学萌芽。刚进入吉大,校园里自由浓烈的文学氛围迅速点燃了他心中潜藏已久的创作热情。

在苏历铭的眼中,4年的大学时光可以用 “黄金时代”来形容,“吉大4年,让我发现了自己,把各种潜质发挥出来”。多元宽容的校园氛围、志同道合的同学、治学严谨的老师共同构成了他对母校的美好回忆,也正是这种宽松舒适的环境使他能在学业之外充分展示个人的天性和抱负,为他的创作提供了丰沃的土壤。

在吉大学习期间,苏历铭记忆最深刻的有两件事:第一件是参加国务院农村发展研究中心组织的大学生农村调查,他利用寒假独自前往指定村子调查包产到户的意愿,这是他第一次认识到农民生活的艰辛和底层社会的复杂,拓宽了其诗歌创作的视野;第二件是和同为著名校园诗人的包临轩一起创办 《北极星》杂志,经济系的苏历铭与哲学系的包临轩用 《北极星》打破了院系界限,把这本杂志办成了全校性的理论探讨和文学创作的平台,成为当时吉大学子们心中无比珍贵的记忆。异国旅程 内心即是故乡

大学毕业后,苏历铭被分配到国家计委工作,但他还是放弃了令无数人望尘莫及的岗位,毅然决定自费出国留学。在当时,很多人都觉得他没有必要放弃国内的安稳工作,即使他本人在留学期间也曾产生过中止学业归国的想法,但他最终还是决定坚持到底。

“留学最好的体验是完全置身于陌生的环境,凭借之前的生活经验,重新摸索和探询生存的方法,完成人生的再认识。”只身求学于异国的孤独,大概远远不止陌生的语言环境,但正是这远离母语状态的沉淀与反省,让苏历铭逐渐静下心来直面生活,作品中也透露出安静的特质。留学的经历为他打开了认知西方社会的窗户,视角由内向外的转变,更是留学生活带来的成长。

6年的留学经历,也让苏历铭对 “乡愁”有了更加深刻的理解:“因为求学和工作,常住的城市不下6个,每一个居住地都和自己的生命融为一体,也是不同阶段的故乡”。随着人生经历的增加,乡愁就演变为更广阔的乡愁,从一个城市、一个区域再到一个国家。现在的他,更多时候会把自己的心灵当作故乡,返乡距离的远近取决于是否忠实于自己的内心。 “吾心安处是吾乡”,对他来说,回到了内心,就是回到了故乡。有人用笔写诗 有人用心写诗

从1983年发表第一篇作品到现在,苏历铭已经出版了 《有鸟飞过》《苏历铭诗选》等多部诗集。虽然在诗歌上建树颇丰,但他却认为诗人不是一种职业,而是要用一生的时间来验证诗人身份和个人写作价值。在他看来,诗歌无法验证什么,也可能无法成为你安身立命的职业,只是生命中别无选择的热爱与坚持。可正是这种热爱与坚持,往往会给人最热烈、最美好的回应。

大多数诗人都带有清高的气质,可是通过与苏历铭的对话,可以发现他是一个平易近人却又不失潇洒气质的人。在谈到 “诗人”的话题时,他说: “每个人都是诗人,不同的是 ‘有的人用笔写诗,有的人用心写诗’。你可以不是一个诗人,但一定要是诗意的拥有者。关于诗歌的定义有太多的诠释,同时予以太多的责任,其实诗人就是用人类最美好的语言记录日常生活并预示未来的人”。

40年弹指一挥间,昔日吉大意气风发的少年,如今依旧从容地踏诗而行。在苏历铭先生入校40周年之际,他也对我校的优秀青年诗人表达了鼓励与展望: “希望吉林大学的青年诗人们传承前辈诗人的写作经验,但不要把自己定位于吉林大学诗人,一定要以中国诗人姿态出世,把目光放得更远,超越前辈诗人,自然就会重塑吉林大学诗歌的荣光。诗人不是一种职业,一定要有自己安身立命的基业,要清楚知道诗歌验证不了什么,只是生命中别无选择的热爱和坚持。”

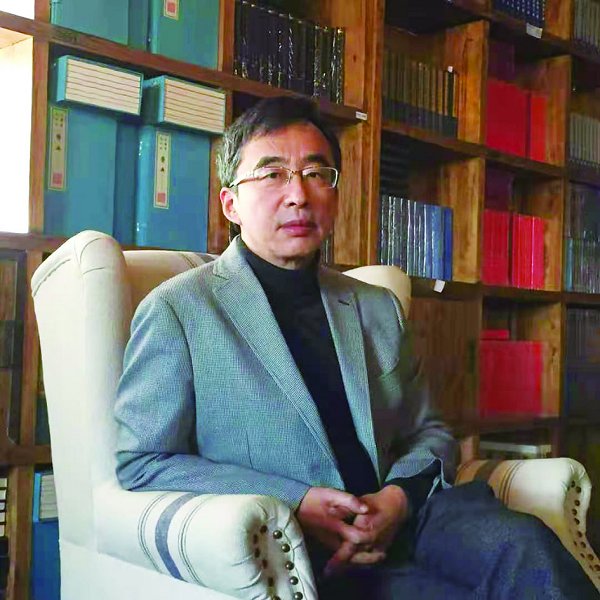

苏历铭,资深投资银行家,中国作家协会会员。1984年毕业于吉林大学经济系,留学于日本筑波大学、富山大学,主修国民经济管理和宏观经济分析。1983年开始公开发表作品,著有 《田野之死》 《有鸟飞过》 《悲悯》 《开阔地》 《青苔的倒影》等诗集, 《细节与碎片》等随笔集。(作者系新闻与传播学院2018级本科生)