北京大学 - 《北京大学校报》

外公李四光的北大情

2019-11-15

浏览(347) (0)

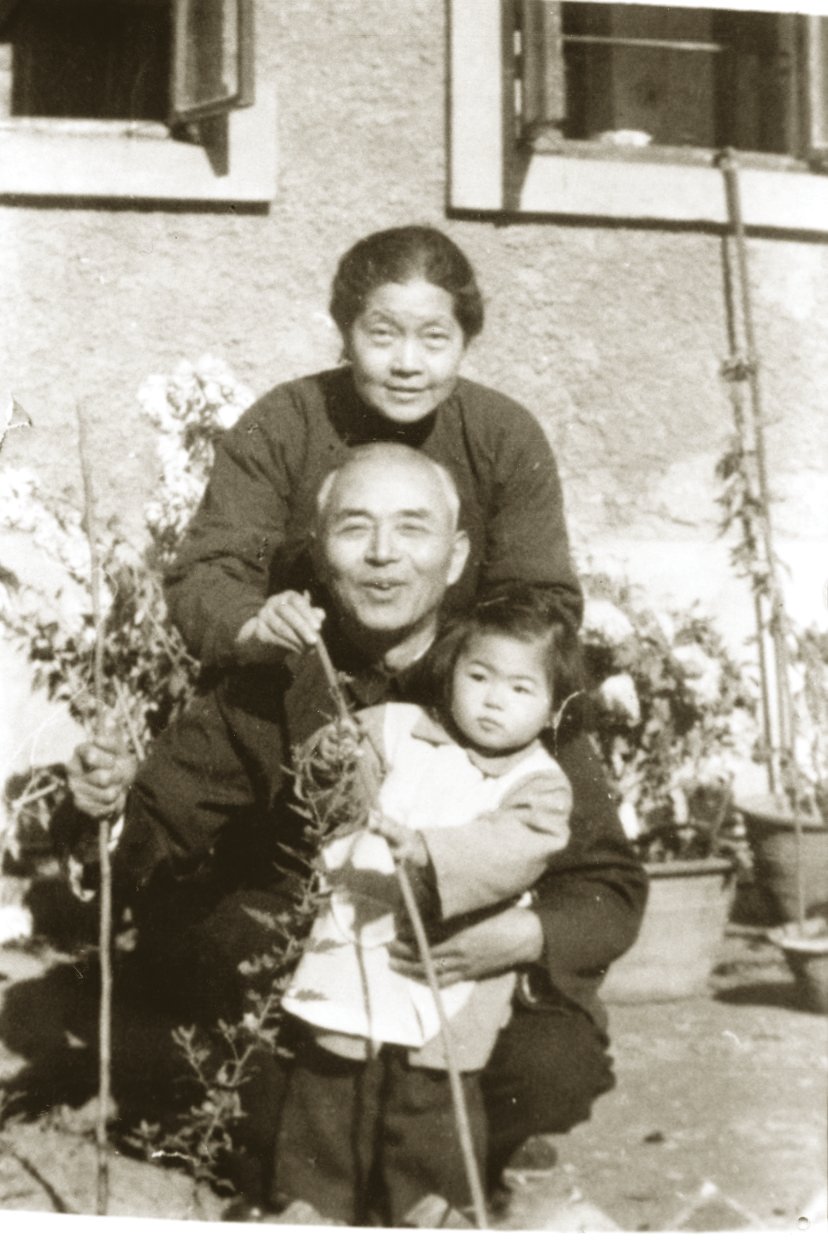

1950 1950年 年, , 作者和外公外婆在北京东城区遂安

作者和外公外婆在北京东城区遂安伯胡同的住所前 伯胡同的住所前

邹宗平

我的外公李四光1919年从英国伯明翰大学获得硕士学位之后,接受了北京大学校长蔡元培先生的聘请,任地质学系教授,于1921年1月正式到校上课。1928年,由于对北洋军阀政府的黑暗统治不满,他追随蔡元培先生离开北京南下,加入国民政府中央研究院,组建了地质研究所,并担任所长。1931年任北大研究教授和地质学系主任。

在北大教书的时候,他不仅认真教学生,还特别关心学生的生活和学校的建设。到北大任教一年以后,他看到北大当时的校舍很不整齐,连一个大的讲堂都没有,就向蔡元培校长提议由自己兼任庶务主任,负责整理校舍。得到同意之后,他把原来北大理学院后面的一个大殿改建成为一个大讲堂。那时候理学院前面有一块空地,堆满了破砖烂瓦,又脏又乱,他让人把这块空地清理出来,种了树和花,放了座椅,把这个破旧的院子建成小花园,不仅美化了环境,而且让学生在课余时间有一个散步休息的地方。

因为地质学系的学生经常要到野外实习,回来后一身汗水,洗澡成了一个大问题。为方便学生的生活,他把几间破旧的房子改建成洗澡间。洗澡间和大讲堂的钥匙都由他亲自管理,学生要想洗澡,就找李教授拿钥匙。对学校的硬件建设,外公一向很重视,他认为良好的学习环境对学生的学习是很有益处的。

早期北京大学理学院的教室和教师办公室都是由旧式居民四合院改成的,地质学系也是如此。但是随着学生不断增加,开的课也越来越多,对实验室和诸如磨片间等标本加工车间设施的要求就越来越高,同时也需要有地方保存和展示从野外采集来的地质标本,修建一个专门的教学实验楼就很有必要了。北京大学地质馆从1931年开始筹建,向当时的教育部申请了资金,并由丁文江、李四光两位教授捐出部分薪资,梁思成先生免费设计,1935年在沙滩松公府夹道落成一座崭新的四层楼地质馆(这座建筑现在是北京和全国的重点文物保护单位,建筑基本保留了当年的格局,目前由社会科学院法学所使用)。新的地质馆里教学、实验设施一应俱全,是北京大学理学院第一座现代化的教学楼。

对已经毕业的青年学生,外公也是非常关心的。杨钟健1923年从北京大学地质学系毕业,准备到德国去留学,他写信征求老师的意见。外公感到当时中国研究古脊椎动物的专家很少,就建议杨钟健最好选择学习古脊椎生物,还为他介绍了导师。后来杨钟健学成回国,一生从事中国古脊椎动物化石的研究,成为中国最早在这方面作出大量贡献、并在国内外赢得很高声誉的科学家,1955年当选为首批中国科学院学部委员(院士)。杨钟健曾感慨地说,他一生的工作和外公的这一指示是分不开的。

北京大学对外公来说也是非常重要的,他不仅在北大做教授期间培养了二十几位后来的中国科学院院士,他们都为新中国的地质科学事业作出了很大贡献。外公自己一生的重大科学成就,包括创建地质力学理论、发现中国第四纪冰川和古生物?科的研究都是从北大时期开始的。科学研究是外公的工作,更是他的爱好和一生的追求。他做研究只是因为对科学的热爱,要实现他科学救国的愿望,对名利他是看得很轻的。1919年外公硕士毕业后,他的老师鲍尔敦劝他取得博士学位再回国,但是他已经急不可耐地要回国办中国人自己的地质事业,不愿意在国外再多耽搁时间。1927年他的《中国北部之?科》一书出版,他的老师鲍尔敦从英国给他来信说,他的著作可得科学博士学位,但是请人代领博士文凭要花大约18英镑。外公看了信以后对我外婆说:“我做研究工作,不是为名,况且还要花钱,我不想要,我去信感谢他们的好意,同时说明不要这个学位。”我外婆对他说:“人家要之不得,你还不要,不但辜负了你老师的好意,并且失了得科学博士的机会,也是很可惜的。”后来我外婆自作主张汇了钱给伯明翰大学,拿到了文凭。这张文凭在抗战初期从庐山逃难到桂林时留在了庐山家中。抗战结束后地质所的人回到庐山,发现1937年地质所存在庐山的东西全部丢失了。留在家里的所有物品,包括外公早年参加同盟会和孙中山等的合影,家人的照片以及他的学士、硕士和博士文凭也都不见了踪影。

虽然1936年底之后外公就不在北大任教了,但是他一直非常关心北大地质学系的发展。1952年院系调整,在北大、清华和天津大学等高校相关地质专业的基础上组建了北京地质学院,北京大学就没有了地质学系。1955年,在他的关怀下,北京大学地质学系又恢复招生。1970年,他在与北京、长春、成都三所地质院校和北京大学地质地理系部分教师座谈时提出:北京大学是个综合性大学,多偏重些探索性、打基础的工作,使学生在理论方面对全面的、探索性的东西多了解一些,使他们对地球作为一个运动的整体、一个含热的运动的天体,有较多的了解。能不能建个地学系,把地球物理、地质、地理……等地字号的都包括进去。像北大这样的学校,应适当的给学生一些数学基础。外公始终对北京大学地质学系寄予厚望,希望地质学系在探索地球奥秘的进程中不断有新的发现,取得更多、更大的成就。

(作者为李四光外孙女,1976年毕业于北京大学地质地理系地震地质专业,毕业后到地质力学研究所工作。1979年留学美国,毕业于美国纽约州立大学。1989年回国,协助李四光纪念馆名誉馆长、李四光的女儿李林打理李四光纪念馆日常管理维护工作。)