朱谦之的学术成就

黄夏年

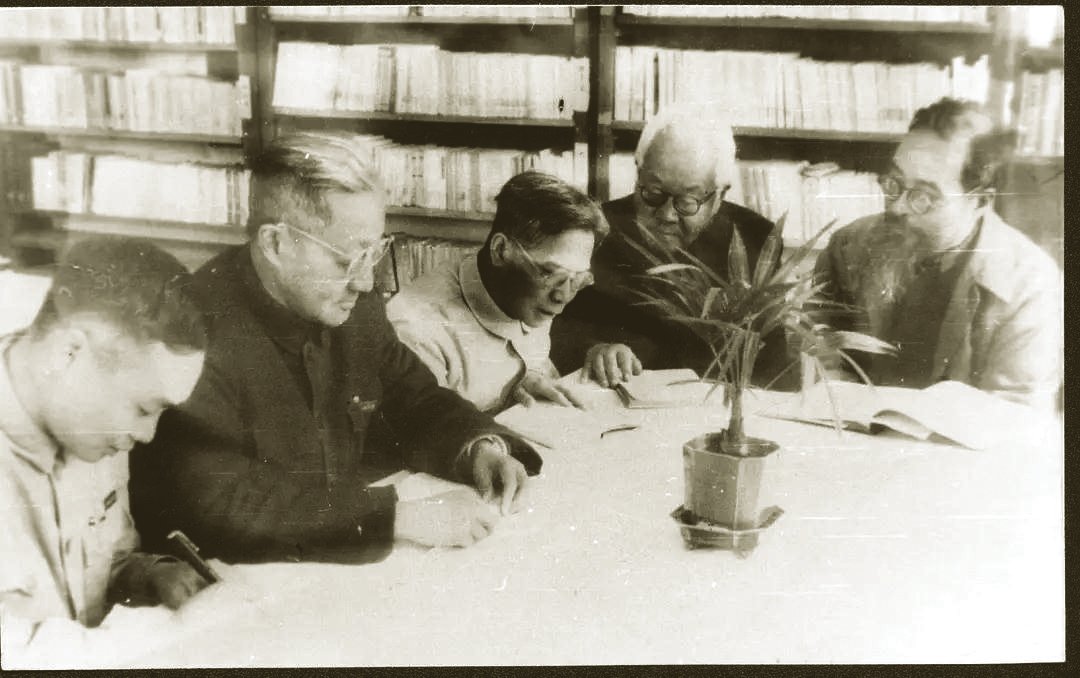

20 20世纪 世纪50 50年代 年代, , 北大哲学系教师在研讨 北大哲学系教师在研讨。 。 右起 右起: : 冯友兰 冯友兰、 、 汤用彤 汤用彤、 、 朱谦之 朱谦之、 、 黄子通 黄子通

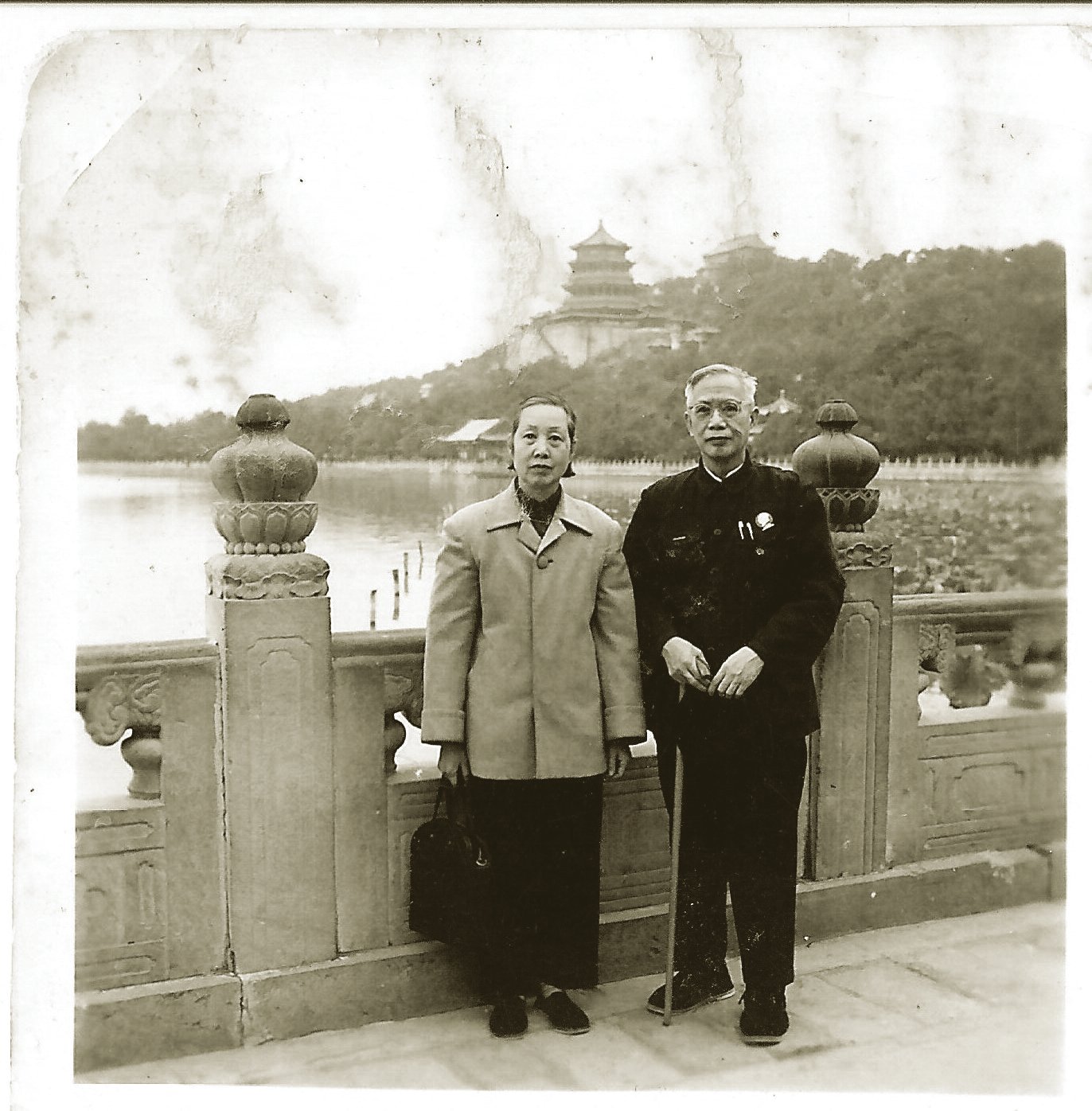

朱谦之先生与夫人在颐和园 朱谦之先生与夫人在颐和园 晚年的朱谦之先生 晚年的朱谦之先生 ( (前排 前排) )

朱谦之(1899~1972),字情牵,福建省福州市人。1899年12月4日生于一个数代从事医生职业的家庭,4岁母亲去世,10岁父亲又亡,后由继母抚养成人。民初入福建省立第一中学学习, 17岁时以福建省第一名考取北京高等师范学校(北京师范大学前身),后改入北京大学法预科,毕业于北京大学哲学系。

1919年五四运动中,朱谦之参加了学生示威游行,编辑杂志,撰文抨击时弊,宣传无政府主义,提出种种改革社会和教育的主张。1924年,朱谦之应厦门大学之邀,出任教职。1929年,朱谦之获中央研究院资助,东渡日本潜心于历史哲学的研究,两年后归国,任暨南大学教授。朱谦之从1932年起任中山大学教授,兼历史系主任、哲学系主任、文学院院长、研究院文科研究所主任和历史学部主任等职。抗日战争时期,他曾大力提倡“南方文化运动”和“现代史学运动”,把中山大学历史系办成一个著名学系和研究机构。

1952年全国院系调整,朱谦之回到了久别的母校——北大哲学系,从事中国哲学史的教学和研究,1958年后又转入东方哲学的研究工作,对我国解放以后的东方哲学研究工作起了重要的推动作用。1964年,北京大学东方哲学史教研组全体人员并入中国科学院哲学社会科学部,组建世界宗教研究所,朱谦之担任研究员。尽管此时他已重病缠身,仍著述不止。1972年,朱谦之因脑溢血逝世,享年73岁。

朱谦之在学术界被人称为“百科全书式的学者”,这是因为他的教学研究工作十分广泛,涉及了历史、哲学、文学、音乐、戏剧、考古、政治、经济、宗教和中外交通文化关系等各种领域,有些领域在我国还属于开拓性的研究。

二、哲学思想

朱谦之在北京大学念书时,就是虚无主义思想代表,曾经对无政府主义做过研究。他提出“无元哲学”,强调“无元哲学的根本方法,一个是‘无知’,一个是‘无名’”。但是他后来改变了自己的观点,将“无元”变成了“真爱”,“即是决计脱离虚无,以全部的精神,倾倒于爱”。由是朱谦之又成为“唯情主义”的代表人物。

朱谦之对当时欧洲流行的柏格森的哲学有自己的评价,认为柏格森的“创造的进化”表面上好像极其进取,其实是再保守不过的。他是中国学者中第一位写作《历史哲学》的学者,接受了孔德“历史哲学的四阶段说”的影响,即神学的、形而上学的、社会的科学的、新理想主义和生命的历史哲学,认为自己是在第四阶段的生命阶段的写作。朱谦之的《黑格尔主义与孔德主义》和《黑格尔的历史哲学》,为他在西方哲学研究里面获得一席地位。他的《中国哲学对欧洲的影响》是用毕生的心血写成,前后搜集资料和写作达三四十年之久,在日本、英国、美国、苏联学界引起重要反响。他撰写的《日本的古学及阳明学》与《日本的朱子学》,从中国儒家的学说对日本的影响谈起,这些研究成果让日本学者感到震惊。他撰写的《日本哲学史》是第一本用马克思主义观点来写的日本的哲学思想发展历史。他整理的《老子校释》被联合国教科文组织列为主要的参考书,至今已经出版了20多版。

三、史学思想

朱谦之的史学思想可以概括为“现代史学理论或思想”。当时在中国史学界,存在着实证主义和马克思主义两大思潮,现代史学则“是实证主义史学与马克思主义史学之外第三条道路”。其理论基础来自于黑格尔的辩证法与孔德的科学进化论,以及过去、现在、未来时空三段论的结合,因此所说的“现代史学”,就是以“考今”为目的,即将过去的历史用现代的思想来看待,除了解释古代社会与人物是什么外,还要看它今天有什么意义。

此外,他撰写的《中国古代乐律对于希腊之影响》是每个研究中外音乐历史的学者必看之作。他的《中国音乐文学史》从诗学的角度来鉴赏中国古代的音乐,此书现在同样具有领先地位。

四、文化思想

文化救国的思想是朱谦之的爱国主义思想的渊源,是他给社会开出的又一剂药方。作为学术的层面,朱谦之的文化思想可以分为两个部分,一个是“南方文化”思想,一个是“中外文化”思想。

朱谦之明确提出了文化在世界历史中的重要性,强调世界战争即是文化战争。几十年后,美国学者亨廷顿提出的未来世界的冲突即为各种“文明”的冲突,实为朱谦之思想的继承,可惜当时人们并未意识到朱谦之这一思想的重要性。朱谦之研究中外文化的关系,是以弘扬中国文化为目的,其所研究的结果,都是旨在强调中国文化对外国文化所发生的影响这一事实,因此他得到了文化界和学术界的高度称赞。

五、佛教研究

“文化大革命”前夕,朱谦之调到宗教所工作后,即开始对禅宗进行研究。

朱谦之将日本佛教哲学思想纳入了他的研究视野。他根据马克思主义的历史唯物主义的原理,在研究方法中尤其重视历史背景下的分析,试图用历史来说明佛教,而不是用佛教来说明历史。他特别指出了佛教在日本思想史中的重要地位,对日本佛教史作了历史分期,认为“日本佛教继圣德太子之后,可分为三个时期:第一期以平安初期最澄之天台宗、空海之真言宗为代表;第二期以平安后期至镰仓初期源信、源空(法然)之净土宗,荣西、道元之禅宗为代表;第三期以镰仓时期亲鸾的净土真宗、一遍的时宗、日莲的法华宗为代表”。

此外,朱谦之对日本的禅宗也做了深入的研究,特别是对日本禅宗与中国禅宗的关系,做了详细的梳理。

六、景教研究

朱谦之与基督教的因缘始于中学时期。17岁时,他在基督教会办的格致书院专修英文,常常批评基督教教义,著《宗教废绝论》。以后他在做哲学研究,特别是西方哲学文化的研究时,对基督教及其神学有了更多的认识,意识到神学在历史文化阶段里的重要性和在哲学史及科学史的作用。调入宗教所后,因要指导一位中国基督教史的研究生,朱谦之开始从事中国基督教史的研究,搜集了许多景教史资料,撰成《中国景教》(原名《唐景教碑新探——中国早期基督教研究之一》)一书。

《中国景教》是朱谦之晚年写作的最后一部著作。此书在正式出版前,曾印成铅字本,在学术界内流传,1993年才正式出版。我们翻开此书,不难发现,在许多重要的关键问题上,朱谦之都进行了鉴定、评论,并提出了自己的见解,为进一步厘清研究障碍和发扬前人研究成果、汇集众人的智慧起了重要作用。