潍坊学院 - 《潍坊学院报》

走近老校友季羡林

作者:张冠超

2009-03-21

浏览(178) (0)

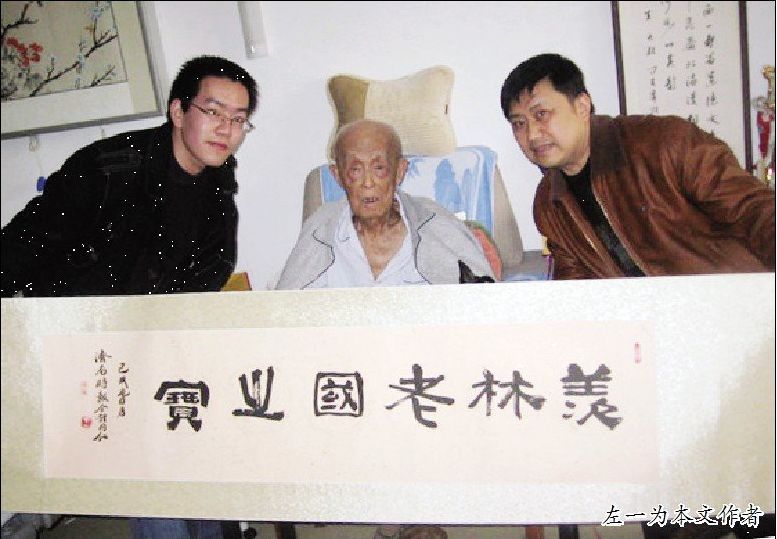

左一为本文作者

无论如何,之前从未妄想过能同季老面对面地交谈。

毕业于济南一中,季老是所有一中学子的骄傲和楷模,每每跟外人谈到母校,必提季老。前些年在 《病榻杂记》中,季老毅然请辞了“学界泰斗”、“国学大师”、“国宝”三顶桂冠,年过上寿的老先生以超然的学识和品格为世人所敬仰。而每每提起季老,心中竟然总存着几分校友之间的亲切之感,虽然和季老在一中的日子相差了近一个世纪,但每当面对母校那栋覆盖着碧绿色爬山虎的办公楼时,记忆总不免被拉回到遥远的岁月里。

和季老的一面之缘是在一中的百年校庆典礼上,当时我还在读高一。说是一面之缘,其实就是我见了季老一面,而面对台下数千个身着统一服装的小校友,季老是无论如何不会发现我的。关于校庆的印象,大概最能用热闹来形容,喧嚣的礼炮、飘扬的彩旗、天空盘旋着的飞艇,季老在主席台中央就座,旁边是欧阳中石先生,他也是一中校友。季老说过什么现在已经记不清了,只记得几千人的运动场上鸦雀无声,所有人都侧耳聆听。季老每次停顿,台下都会爆发出雷鸣般的掌声。

读季老的自传 《另一种回忆录》,那种亲切的感觉就像透过变焦镜头看风景,越来越近。那是怎样一幅画面:贫穷的官庄里那个因为吃到一块白面馍馍就倍感幸福的孩童一转眼就奔跑在济南万顷苇绿、十里荷香的大明湖湖畔,钓蛙、摸虾,抑或是整日抱着 《彭公案》、《济公传》在假山后面看的狼吞虎咽。而时间一晃,曾经那个因练“铁砂掌”而戳破指头的男孩已经成了风华正茂的青年,在清华大学宽敞明亮的讲堂中如沐春风,在战火连天的岁月中只身一人奔赴德国,吃着掺了假的黄油和面包,竟然完成了长达十年的求学历程。风景再次变换,在茂林修竹、绿水环流的朗润园中,一位精神矍铄、面容和蔼的老人正欠身抚摸着一只雪白的波斯猫,身后的湖水波光粼粼。现如今,风景拉到最近,我拿开镜头,竟发现季老就坐在自己面前。

年前,在报社实习时带我的老师突然打电话问我想不想去看望季羡林,因为老师知道我也是一中毕业的,所以就打算捎我一起去,我当时以为是在做梦,马上谢了老师,那几天激动得夜不能寐。经过漫长的预约等待,阳春三月,怀揣与季老见面时种种假象的我终于来到了北京。

我们来到季老正在静养的北京301医院,季承先生正在病房门口等候。季承是季老的独子,虽然已有78岁高龄,但身体依然硬朗,最近他一直呆在季老身边侍奉着老爷子,在后来的交谈中我才知道季承也是一中毕业。病房内,季老正端坐在书桌后面,见我们进门他便双手合十,对我们说:“请坐。”我们赶紧给季老鞠了一躬。这是我七年后第二次见到季老,虽然消瘦了许多,但精神依然矍铄。老人身后的墙上挂着两幅字画,旁边的桌子上摆着一个瓷器老寿星和几件工艺品。我和老师将带来的龙山蛋壳陶器还有季老老家的特产东阿阿胶拿给季老,季老虽然看东西有些模糊,但依然端详着蛋壳陶器,不住地点头。看着这位名震海内的国学大师,我却没有感到丝毫紧张,心中充满着见到老校友的欢喜。

我和季老第一次交谈也就是在这个时候。在老师和季承说话的时候我凑到季老面前对季老说:“季爷爷,我和您还是校友呢,您上次参加济南一中的百年校庆我就坐在下面,您和欧阳中石先生当时都在呢。”季老听到“校庆”和“欧阳中石”便不住地点头,告诉我:“是啊,是啊,中石当时也在。你也是一中的啊。”随后我们把带来的写有“羡林老,国之宝”的书法字幅送给季老,当我们把字幅展示给季老看时,季老眯起眼睛看着不住点头,高兴地说:“不错,不错。”看到季老这么高兴,季承提议让我们拿着字画和季老合影留念,这一提议马上得到了季老的赞同,拍照过程中,季老突然发现我们手中托着的字幅没有展平,抬起手指着字画说:“不平,不平。”季老一直是这样一个人,总是为他人着想,即使是和客人合影留念,也要做到尽善尽美。在短暂的交谈中,季老一直认真地听我们讲话。由于听力衰退,有些话其实他是听不清楚的,但季老始终没有表现出任何烦躁,谦虚和善的长者之风给我留下了深刻的印象。

“智者乐,仁者寿,长者随心所欲。一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。学问铸成大地的风景,他把心汇入传统,把心留在东方。季羡林:最难时也不丢掉良知。”这是季老获得2006年 “感动中国十大人物”时的颁奖辞,也是季老一生的写照。读季老的自传可以看出老人并未经历过什么荣华富贵,反倒是命途多舛,挫折重重,但季老始终坦然地生活着。在《八十述怀》中,季老用简短的文字概括了自己的一生:“我向无大志,包括自己活的年龄在内,我的父母都没能活过五十,因此我的原定计划是活到五十。这样已经超过父母了,很不错了。不知怎么一来,宛如一场春梦,我活到了五十岁……五十一过,又仿佛一场春梦,一下子就到了古稀之年,不容我反思,不容我踟蹰……又仿佛一场飘渺的春梦,一下子就活到了今天……我面前还有多少路呢?我说不出,也没有仔细想过。”而在《新年抒怀》中,季老表达了日后的希望:“我现在计划要做的学术工作还很多,好像一个人在日落西山时,前面还有颇长的路要走,我现在希望能多活上几年,再多走几程路,在学术上再多做点儿工作,如此而已。”回首往事,季老总结出自己对生命的看法———“应尽便须尽,无复独多虑”,正是如此的超然与淡定让季老一直昂然向前。

医护人员之前嘱咐我们不能在病房呆太久,害怕季老劳累。虽然看到季老的兴致正好,但考虑到老人的健康,我们还是依依不舍地向季老道别。季老让季承把我们送到门口,并再次双手合十跟我们道别,我也郑重的给季老鞠了一躬。走出医院,突然觉得春寒料峭的北京因季老和蔼可亲的面容变得格外温暖。校友,听上去遥远而又亲切,若不是命运善意的安排,我想自己一辈子都不可能和这位仰慕已久的老校友见面。再过几个月就是季老98岁生日了,在文章结束前,我衷心地祝愿我的老校友健康、长寿。