中国人民大学 - 《中国人民大学》报

深深怀念您,敬爱的钱老

作者:■钱学敏

2009-11-23

浏览(262) (1)

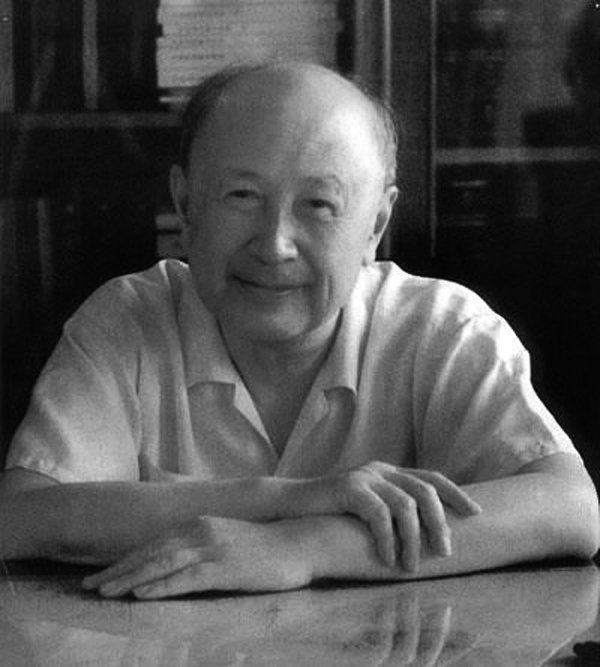

著名科学家钱学森教授

杰出的科学家钱学森怀着对祖国人民无限眷恋之情,趁着漫天白雪依依不舍地远行了,他的突然离去令我十分悲痛,我和钱学森虽是堂兄妹,但长兄若父,实际上我一直把他当做我最敬爱的导师和慈父。10月31日我含着满目清泪为他在盛开的鲜花丛上,缀上了挽联:

鞠躬尽瘁为人民,箭火冲霄壮国魂。

高风亮节动天地,泪飞化雪伴君行。

我相信历史不会忘记钱学森,他曾毅然冲破重重阻力,远渡重洋回到祖国,为了振兴中华,为了让中国人民过上幸福而有尊严的生活,五十多年来,他带领英勇的航天人在党和国家的组织领导下,艰苦奋斗,呕心沥血,研制出了“两弹一星”及许多重要的先进武器装备,壮了国威。

我相信人民大学也不会忘记钱学森,他始终对我校的发展和学科建设寄予无限希望。仅举五件事,可见一斑。

一、1987年5月25日,钱学森出于对老校长吴玉章的崇敬,应袁宝华校长的邀请来人大演讲,题目是:“社会主义建设的总体设计部———党和国家的咨询服务工作单位”。他把研制“两弹一星”的成功经验运用到社会主义建设中来了。那一天,他全面而具体地论述了当今社会发展的主流,科学革命、技术革命、系统科学和信息技术革命对社会发展的巨大影响,特别是设立总体设计部的重大现实意义。希望得到人民大学的回应,也希望人民大学发挥更大的作用,不断培养出能成为党和国家总体设计部的人才,真正贯彻民主集中制,群策群力,集思广益,更加科学而民主地建设有中国特色的社会主义。

二、1989年9月5日,钱学森认真阅读了我校教师参与编写的五本学术著作和教科书(《恩格斯和马克思主义》、《马克思主义与当代辞典》、《马克思主义与当代》、《马克思主义基本原理教程》、《马克思主义原理》等),随后,他认真地提出了自己对当今马克思主义和马克思主义哲学应具有的科学实质和时代精神的独创见解和理念,赋予马克思主义和马克思主义哲学极高的科学性和实践性。他同时寄来自己的著作《论系统工程》和几篇有关文章,希望与我校教师共同探讨。

三、1992年3月30日,钱学森阅读了北大黄楠森和人大庄福龄教授主编、两校部分教师参加撰写的八卷本《马克思主义哲学史》(该书曾获“五个一工程”奖和吴玉章优秀成果奖等)以后,把黄楠森、赵光武和我等四人请到他的办公室谈了一上午,详细地阐述了自己对马克思主义哲学的看法,特别是在当今的时代如何丰富和发展马克思主义哲学的问题。他强调辩证唯物主义是马克思主义哲学的核心,发展它要以人的社会实践为基础,哲学不仅要努力汲取中国传统文化的精华,还要扎根于现代科学技术体系之中,随着科学技术的发展而发展,反对教条主义的老一套。他殷切地希望《马克思主义哲学史》最后一卷能有新的观念、新的发展。

四、1999年6月24日,钱老在给我的信中再一次提出希望人民大学研究“世界社会形态”这一重大课题,他认为中国的崛起与整个世界息息相关,要认清当今世界发展的主流以及未来发展的趋势和特点,世界一体又多极分割,正开始形成包括不同国家政体、不同经济发展状况、不同意识形态为主导,打破地区界限又相互融合的“世界社会形态”。他强调要从“世界交往中的政治斗争入手,其他方面如经济、文化、科学研究等才能不致迷失方向。”他在这封信的最后,语重心长地说:“中国人民大学呀!怎能忘了政治。”

五、钱学森曾多次向国家领导人提出关于大成智慧教育的设想。也时常和我谈起,这是他晚年最牵挂的心事,他认为“希望在青年”,大学要不断培养出大智大德、勇于追求真理、敢于创新的杰出人才、帅才。为此自上个世纪80年代以来,他曾反复为21世纪的中国设计新的教育制度、教育方法、教学内容,强调要增加教育经费、要缩短学制,要有宽松的教学环境,充分调动和发挥学生的积极性、潜能和创造性等。大成智慧教育的核心是把科学技术与哲学结合起来、培养学生掌握现代科学技术体系,具有广博的知识和实际操作的能力,是全与专的辩证统一,既要有科学技术知识又要有文化艺术知识,理工文艺结合,并善于利用电子计算机和互联网等各种信息技术,“集大成得智慧”,有所前进、有所创新。

1989年我从人大马列主义发展史研究所退休以后,即参加了钱学森亲自领导的学术研讨班子,20年来在他的亲切教导下做了一点力所能及的工作。在我的心目中,钱学森不仅是一位伟大的科学家,而且是一位杰出的战略思想家。他所开创的事业必将彪炳史册,他的科学思想、科学精神,尤其是他特有的那种冲天的英气和炽热的爱国情怀是我们民族宝贵的精神财富。我愿和大家一起继续不断学习和宣传钱学森,并以此寄托我对恩师的景仰和无尽的哀思。

钱学森,这颗高悬在天宇的启明星,它那璀璨的光辉将永远为我们照亮前进的航程。(作者系我校马克思主义学院退休教授)