筱敏:文学是一场寂静的漂流

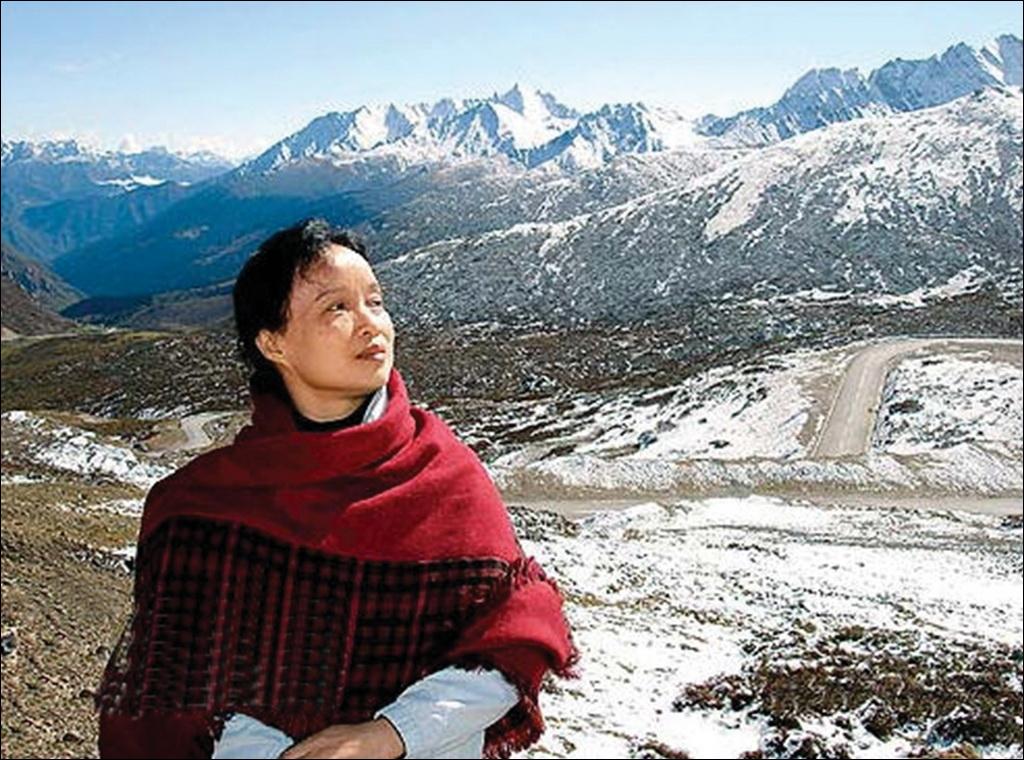

上午十点半,筱敏翩然而至。浅灰色高领毛衣,深灰色呢子外套,黑色平底鞋,她一身休闲装扮,微笑着向我们走来,平静,祥和,一如第一次在“花地文学榜金奖得主进校园”的交流会上见到她。

四年级被迫终止学校的学习,初一复课读完一年便去学徒工,深觉工作枯燥,于是筱敏辗转借书来看,也因为喜欢所以自己学着写点东西。后来一些文艺期刊的恢复让筱敏看到一点曙光,她觉得自己可以发表作品来改变命运,自然,紧抓着这点曙光的并不只有筱敏一个人,据筱敏回忆,当时投稿的人特别多,编辑看的稿子都是一麻袋一麻袋的。她不断地向各种文学刊物投稿,一篇篇地投出去然后一篇篇地石沉大海,但筱敏始终耐心等待着。1972年末,筱敏如往常一样寄出了她写的一首诗,未料想到这首诗被《广东文艺》的编辑从一麻袋一麻袋的投稿中选中,从而促成了她的面世处女作。尽管她一再地说“现在来看的话,当然是很差的了”,但从她明亮舒展的笑容中可以看出,这首诗在当年给她的鼓励绝非一般。

已经到了耳顺之年的筱敏,有着与岁月相符的沉着从容,但谈起几十年前那位正值青春年华的小女孩时,她的眼神里显露出几分激动,不动声色。

时代束缚了她亦造就了她,尽管在她看来“一生未得到一张毕业文凭”至今仍是她人生中最大的遗憾之一,以至于每次看到大学生都仰慕得不得了,但是世界向她敞开了另一扇门,她得以用自己的文字向世界宣言。像大多数抒情少女一样,当年的筱敏迷醉于诗歌创作。“我这种人为什么会冒出来,就是因为当时是荒漠,只要有点绿芽冒出来,就会让人惊喜。”尽管筱敏对自己当时的作品嗤之以鼻,但绿芽还是很快地就茁壮成长起来了。到了九十年代,筱敏就基本没有写过诗了,而是转向了散文、随笔的创作。问起原因,她抬起头望着天花板,许久才缓缓而道:“因为那个时候我更多的注意力放在怎么样清理自己的思想,我觉得很多东西我想不清楚,想不清楚我就要找一些书来看。散文和随笔相比起诗,更容易让我表达自己。”

像是用一场成年礼来祭奠过去的自己,筱敏用《成年礼》来承担起知识分子应有的担当,潜藏着的哲学情怀突然被激发了一般,她怀着对人世的悲悯,开始思考起几乎无法得到答案的政治、历史问题。这些在经受了时间洗礼的她看来已然成为了自身无法卸下的历史责任,也正是从这时起,筱敏的创作渐渐成熟,她的散文和随笔按时间整理下来其实便是她的思想轨迹。

筱敏很慢,她回答问题时,常常要停下来思索一会儿才能继续。她写作也是那样的,要用很长的时间去理清思绪才会动笔,这与她“思想隐修者”的身份是相符的。她说她写作慢是因为要准备,她所说的准备,其中之一自然是思考:“很多东西即便过了三十年还是会想不清楚的,可是三十年前的事对我来说却是很近的事,你们就觉得是很久很久的事了。”作家有很多种,有卖自己故事的,也有卖别人故事的,筱敏觉得自己是一个没有什么故事的人,只能靠阅读来支撑起自己的写作,于是,阅读和思考就占据了她大部分的创作时间。

因着深沉而执着的思考,筱敏的作品往往能展露出其他女性作家罕有的沉潜与思辨,并且倾向于用深致的形式去表现。筱敏的文字很安静很悲凉,这种安静和悲凉是刻意营造不出来的,就像是从血液里流出来的一样。谈及这种悲剧性的写作风格,筱敏思索了一会儿说:“我同意自己是个悲观主义者。我对很快乐的东西感觉不是很敏感,就算感觉到了我也没有什么心思去写。”这与她的“慢”或许也有一些关系,让她快乐的东西还没来得及写就过去了,无法激发她的思考亦来不及让她思考。

写作之于筱敏,更多的是一种倾诉的需要,是一种精神需求:“人总需要仰望星空,想一想在茫茫人海中自己的位置和自己的归宿。” 谈起对自己未来的写作期待,她说自己其实一直在寻找与“合身”的表达方式,找对了方式,即便是在写忧伤的事情,内心也是幸福的。筱敏在这种忧伤中消瘦着,亦在这种幸福中欢喜着。

“一个人只有在孤独的时候会写一封信,装在漂流瓶里,把瓶子扔进大海是期待灵魂的相遇”,只是,瓶子被捡起是很偶然的事。在文学的海洋独自漂流,期待灵魂的相遇,即使悲伤,也欢喜着。

(本报记者 全晓欢 吴炫 李雪珠 姚梓晴 莫月琳 陈敏仪 陈文景)