金融学科的先行者

——记我校退休教授夏万青

学生记者 刘玥含 邵大林

他,90岁高龄,为金融事业奉献几十载。

他,是农村金融学科奠基人之一。

他,在三尺讲台上“耕耘”了几十个春秋。

他,爱才惜才,可亲可敬。

他,就是中国农村金融学会理事会理事、中国农业银行总行研究所研究员、我校原金融教研室主任夏万青教授。

“毛主席和我一起照过相”

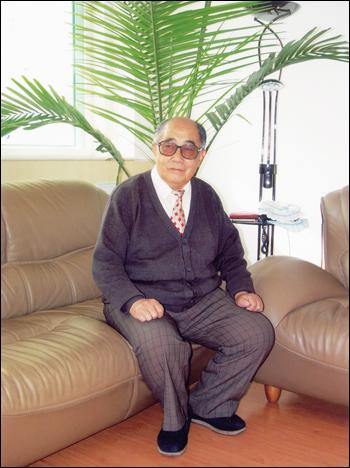

得知我们拜访,夏教授早早做好准备。一进客厅,老先生衣冠整齐地端坐在沙发上,稀疏的白发、有神的双目透出学者的儒雅。他的面前,是用心准备的采访资料。由于教授年事已高,我们提问的问题先在纸上用大字写出来。

往事如烟,采访就在夏教授慢声细语、略带江苏口音的叙述中开始:“我是江苏扬州人,1925年出生,1945年在南京临时大学学习。先后毕业于江苏农学院农业经济系、人民大学国民经济计划专业。”上海解放后,夏教授开始从事金融事业,在上海市军管会金融处参加接管国民党金融中心工作,后在中国人民银行上海市分行、北京人民银行总行任职,并参与筹建中国农业银行总行。

谈起往事,让夏教授难以忘怀的是——“毛主席和我照过相”。

上世纪50年代,夏教授在农业银行工作。农业银行总行召开“全国先进工作者”大会,这是国家领导机关召开的大型专业会议,党和国家领导人毛泽东、刘少奇、周恩来等参与接见。那是个激动人心的日子,时隔数十载,夏教授回忆起来仍然掩不住心潮澎湃:“1956年7月19日,中央领导人在中南海接见与会代表。我当时高烧卧床,咬着牙跟随大家前往中南海。”当时的莫钧涛副行长见到他高烧难支,站都站不稳,就嘱咐他在第一排最边位置坐下,不要站在后边高台,防止摔倒。

夏教授说:“这令我感觉到莫大的幸福,竟然与党和国家领导人坐在一起照了相,终身难忘。”

“赴京取经,助金融教学起航”

上世纪80年代,是“以经济建设为中心”的新时期,当时金融业是遭受“文革”摧残的重灾区,大量金融干部流失,新进人员缺乏金融基础知识,特别是金融理论研究人员尤为匮乏。

随着国家经济复苏,各地银行学校相继恢复,师资队伍需要新生力量。为了适应形势的发展,人民银行总行科教司在山东省银行学校举办了一期培训班,夏万青教授有幸被邀,负责教学总辅导——这是夏教授一直引以为傲的一件事。

同一年,夏教授任山东经济学院金融教研室主任。他随系领导到北京农业银行总行走访,利用自己的朋友关系,创办了金融理论研究班。

学生董彦岭回忆起当年的情景:“夏老师几度随系领导到北京总行联系,为工商银行、中国银行、农业银行等办了专修班。由于那时系里经费有限,几个人坐马路边休息,在地下室过夜,条件非常艰苦。但他们的辛苦为系里赢得了社会影响,也为教职工淘得第一桶金,功不可没。”

赴京后,夏教授向金融主管部门和财经院校“取经”,为我校金融专业开创新局面探明了方向,为金融专业的学科规划、教学模式探索铺路,为学科起航奠定了基础。

“教学科研‘双肩挑’”

问及如何权衡教学与科研的比重时,夏教授毫不犹豫地说“双肩挑”。他由衷地说,无论是在人大还是之后的教学工作中,他的授课质量都是很高的。谈起教学科研的时候,教授忍不住地感慨当年课程安排的紧张,神色间却有着掩藏不住的自豪,那种青春不虚度、才华得以充分展示的喜悦,是再多的苦与累都掩盖不住的。夏教授曾主讲过《货币银行学》、《农村金融学》、《中国金融史》等八门课,授课达一千课时以上。他将“注入式”和“启发式”结合运用到教学过程中。“注入式”是指将现成的知识结论直接灌输给学生的教学方法,“启发式”是指从学生的实际出发,以启发学生的思维为核心,调动学生的学习主动性和积极性。在他的授课中,“注入式教学”占1/3左右,“启发式教学”占2/3左右。据学生回忆,他的讲课“慢声细语、娓娓道来”。

在科研方面,夏教授亦取得了显著的成就。研究金融长达半个多世纪之久,他对金融理论有较深造诣,在金融界享有较高声誉,对创建具有中国特色的社会主义农村金融学科有突出贡献,是该学科奠基人之一。著作十余部,多篇论文被专业银行报刊和大学学报刊载并获奖。

夏教授参与编著的《信用合作大字典》,是我国第一部信用合作专业的大型工具书,“我是该大辞典的编委之一,还是农业经济栏目的分主编。在编写过程中,逐句逐字进行斟酌,顺利完成该篇四五万字的书稿,我在个人学术思想以及文笔修辞等方面都受益匪浅。”该书有效地提高了广大银信干部的理论水平,深受一线工作者的欢迎,同时为财经院校教学提供了有益的参考资料。

“教授是一本读不完的书”

学生徐玉洁这样回忆道:“一个老人就是一本书,而教授是一本读不完的书,他让我感受到在激情燃烧的岁月里那种惊涛骇浪的力量。”

他培养了一届又一届的金融人才,他与人为善的处事之道对广大学子们影响深远。董彦岭回忆:“夏老师很关心学生的学习成长。毕业时我考研究生,没有被录取,夏老师帮我多方联系,希望能有机会被别的学校录取,未成功,又向系里积极建议让我留校,爱惜之情,溢于言表。”

不仅如此,夏教授还先后资助了八名在校大学生,花费十余万元。

在采访过程中,老人时而重新看看我们提出的问题,努力回忆着,给我们更多的回答;时而低头认真查看事先准备好的材料,生怕漏掉重要的内容。

长达两个小时的采访中,教授一直努力地回忆着过去的点点滴滴,一再向我们表示能够提供的资料太少了,反复说着“无米之炊,无米之炊”,不停地表达歉意,并善意地提醒我们,采访的文章不要写太长。我们深深地为老教授这种谦逊的品格所感动。

采访结束时,夏教授将他历时四五年之久撰写的回忆录《往事烟云—一个知识分子的人生足迹》赠予我们。他用抖动的手在扉页上写下自己的名字,一笔一划。