上海交通大学 - 《上海交大报》

半个世纪的回眸

2008-10-27

浏览(645) (0)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

诞生1955年,党中央决定研制原子弹,国家提出“向原子能进军”、“全民办原子能”的号召,要求高校建立原子能系,动员邻近领域的学者转行搞原子能。1958年,上海交通大学创建工程物理系,下设原子工程、放射化工、电物理、核材料等专业;从全校学生中选择了十几位品学兼优者组成第一届工程物理系学生,学制五年半;并从学校其他专业抽调了一批优秀教师承担工程物理系的教学工作。同年,还引进程守珠等早期物理学专家执教。

在工程物理系创建初期,恰逢前苏联“和平利用原子能”展览会在上海举行,部分新生光荣地成为了此次展览会的解说员。展览会期间,他们一边学习一边讲解,就这样开始了在工程物理系最初的几堂课,开始了探究原子能奥妙的历程。尽管当时的工程物理系是从各系挑选优秀教师和学生组成的,但是大家在核能方面都没有深厚的基础,老师和学生一起搞科研,一起备课,一起编讲义,形成了共同学习共同进步的融洽的师生关系,把工程物理系从无到有一步步完善起来,其间的艰辛锻炼了工程物理系老一辈人吃苦耐劳、勤于思考和动手能力强的品质。

从中央领导到学校层面,工程物理系的发展都得到了高度重视。“两弹一星”功勋王淦昌曾多次到工程物理系参观并指导系所建设。1960年到1962年,热工学家朱麟五担任工程物理系主任,张寿(后任中国船舶总公司总经理、国务院经济贸易办公室副主任、全国人大财政经济委员会委员、全国人大常委会委员等)任副系主任。面对当时工程物理系从空白起步的现状,人才的极度缺乏引起了时任学校党委副书记的邓旭初书记的极大重视。为了加快发展的步伐,工程物理系曾先后组织了数批青年教师和高年级学生分别去清华、西安交大和原子能院学习理论和经验。王淦昌、杨承宗等知名学者也被邀请到系里授课。在校生学习基础课程,青年教师学习专业知识,工程物理系在诞生之初就是走着这样一条博采众长,交流学习,自主发展的道路,艰难而顽强地向成熟迈进的。当时的这批教师和学生,在工程物理系后来的发展乃至中国核工业的发展中都作为中流砥柱发挥着至关重要的作用。

1961年,工程物理系专业重组,形成反应堆工程和核动力装置两个专业。1962年响应国家精简高校院系的号召,工程物理系撤系并入动力机械工程系,并与二系(船舶动力系)合并,专业代号由“310”变为“270”。从此,“270”这个数字结缘核工程专业,至今已将近半个世纪,成为深深印刻在每个“270”专业的教师和学生心底不灭的痕迹。成长与起伏1966-1972年期间,是270专业历史上一段相对空白的时期。因为文化大革命等一些历史原因,270专业在这7年间停止了招生。核能人才的培养在此时形成了一个直到现在都难以弥补的断层。所幸由于专业的特殊性,即使在最严酷的风浪下,270专业没有遭受到严重的打击。在学校领导和系所领导的多方面努力下,顶着巨大的压力,270专业得以保存。老一辈教师也并没有因此闲置,而是继续从事研究工作,并且在文化大革命后期体现出厚积薄发的力量。

1973年,270专业以长期积累的师资力量和一如既往的拼搏势头,重新恢复了招生,并维持在以前每年一个班级30人左右的招生规模。从恢复招生到80年代中期,270专业吸纳了大批出色人才,并培养了一届届优秀毕业生。他们当中的许多人现在正作为领军人物挑起祖国核事业的大梁,或者正活跃于其他各行各业。270专业又回到了诞生初期的那种状态,逐步走上了稳步发展的道路。

1986年,震惊世界的切尔诺贝利事故发生了,对于刚刚恢复稳步发展的270专业来说,不啻为一个晴空中的霹雳。一瞬间,国际国内核能领域的形势发生了骤变,原子能在人类心目中留下的阴影直到现在都还久久不能弥散。国家核能政策的调整影响了270专业蓬勃发展的势头。从毕业生就业形势开始,反馈到招生情况,再作用到教师们身上,多多少少造成了不可忽视的影响。许多优秀学生因此错过了270专业,许多优秀教师遗憾的离开了270专业,许多可贵的机遇也与270专业擦肩而过。在270专业的50年风雨历程中,曾经任职而今离开或者退休的教职工一共有102名,平均每年就有两名教师离开270专业。

尽管举步维艰,270专业仍然坚韧顽强地在逆境中求发展。1997年动力机械工程系升级为学院,270专业也随之升级为系,在原教研室基础上成立了核动力工程与自动化系;1998年与上海核工程研究设计院共建博士点;2000年与上海核工程研究设计院共建博士后流动站;同年建立工程硕士点;2002年,为进一步拓宽学科面,向核科学与核技术一级学科发展,决定改为核科学与系统工程系。

一直持续到90年代末,270专业都在这样困难的大环境中努力维持发展,坚守着270的精神一代代传承,静静等待着历史机遇的到来。复苏与振兴2004年,世界核工业的形势已是一片欣欣向荣。世界核电开发运行的实践证明,核电是一种安全、清洁、经济、可靠的能源;世界各国核电发展的经验表明,发展核电是解决能源供应和改善环境的有效途径。2005年,国家核能政策以“积极发展核电”替代了过去的“适度发展核电”。发展核电对推进我国能源多元化,提高能源的安全性,合理开发利用能源,促进可持续发展,已具有突出的战略作用。270专业在十几年卧薪尝胆之后,终于迎来了核能复苏的春天。

为了适应国内外核行业的发展形势,扩大专业发展规模,2006年,成立核科学与工程学院。经过半个世纪的崎岖征程,270专业完成了从系到专业、到教研室、再到系,最后升级为学院的曲折前进,也一并见证了世界核能发展的坎坷历程。

核科学与工程学院成立以后,270专业开始了突飞猛进大步向前的发展。以多年来在核能领域积淀的深厚教学基础为依托,上海交通大学核科学与工程学院与国内诸多知名核能企业开展了多种方式的联合培养。从2003年开始,在秦山一期、三期、二期开设工程硕士班,迄今为止,已经培养100多名工程硕士生;2004年11月与中国核工业集团公司签订合作框架协议;2005年1月与中国电力投资集团公司签订合作框架协议,2005年4月与中国广东核电集团公司签订了框架协议,按协议内容,从2005年开始,两个单位共同成立核电学院,联合培养本科生;2006年开始,开办中国广东核电集团公司工程硕士班,共培养工程硕士生40名。

与此同时,上海交通大学核科学与工程学院已经承担了中国广东核电集团公司、中国电力投资集团公司和秦山核电公司的多方位员工培训,主要包括:核电厂操作员培训,中高级管理人员、生产管理人员和工程管理人员等培训,以及新员工的岗前培训等。目前,上海交通大学核科学与工程学院已成为国内最大规模的核电人才培养基地,极大地填补了国内核能高速发展形成的人才缺口。

在师资引进和学生培养方面加大了投入。师资队伍是实现人才培养目标的基础和保证,是学院改革和发展的关键。引进了一批国际国内知名的科研人才担任教授、客座教授、兼职教授等职;吸引了一批优秀青年教师加入;组织多位教师到国内外访学,为核能发展和学院拓展储备了骨干力量。通过和中广核联合开办核电学院,突破了以往的规模,扩大了从前一直都是一个班的学生编制。加强了本科生理论知识与工程实践相结合的能力的培养。

在学术领域,上海交通大学核科学与工程学院在整个学院营造宽松自由的学术氛围。作为《超临界水堆关键问题的基础研究》国家973项目的牵头单位,和全国七家单位共同参与了国际先进的第四代反应堆的基础研究,并且与国际第四代反应堆论坛(GIF)交流合作,紧跟国际最新的研究方向。同时获得多项国家自然科学基金项目和国家“863”项目,撰写了大量高水平论文和专著。通过多次积累,逐渐的提高了核科学与工程学院的基础实验条件。加强国内外的学术交流,经常邀请了国内外著名专家、学者来院讲学;有计划的举办了数次高层次的国际国内学术会议,如2006核能发展国际研讨会、第三届国际超临界水冷堆设计与技术研讨会(2007)、先进压水堆非能动安全系统国际研讨会(2008)等,同时组织师生参与了国际核能工程会议(ICONE)、国际先进核电站研讨会(ICAPP)、环太平洋原子能会议(PBNC)等国际知名会议;提倡学生参与国内国际交流活动,每年组织各年级的学生与日本东京大学、韩国科技大学、台湾清华大学等知名学校展开交流访学和Summer?School,扩大学生国际化视野和自主创新能力;建立以研究小组讨论、学院学术交流报告会为主要载体的学术交流制度,形成以学科带头人和学术骨干为核心的学术研究群体;加强对学生科研活动的指导,鼓励学生创新;灵活利用本科生、研究生进入导师研究课题项目活动的机制,把教师的科研活动与学生能力培养有机的结合起来。

在新世纪,上海交通大学核科学与工程学院已经从发展的“碘坑”中走了出来,正在迈着稳健的步伐,踏上了一条快速高效发展的道路。感言1958年,270专业成立伊始,从没有接触过核能的教师和学生从空白开始,仅凭着一股子知难而进的拼劲,和求真务实的科研精神,稳打稳扎,步步为营,把一个新生的270专业从雏儿锻造成为而今祖国核事业的脊梁。这一股精神,是所有270人引以自豪的法宝。从第一届教师和学生,传承到现今的每一个270人,传承到祖国的东南西北,传承到祖国的各行各业,带领着270专业走过了半个世纪风风雨雨的辉煌历程。也正是这样的一股拼搏精神,推动着中国核能从无到有,水平从低到高的发展。

2008年,祖国的核事业面临了新的形势,老一辈270人都为270专业感到非常高兴。老前辈们虽有生不逢时的遗憾,但更觉欣慰和希冀的是年轻一辈赶上了可贵的时代。他们羡慕年轻人,更祝福年轻人,因为这个时代正在向270的后生们缓缓展开最绚丽的舞台!

人五十而立,但对于270专业,50年只是一段值得称道的里程。藉由着270精神的传承,和270人一代更复一代的努力,一个站在50年里程碑前,面貌崭新,精神焕发,眺望着未来的270,会续写曾经的辉煌,并开创270更具希望的未来!

祝愿270专业50周年庆典圆满成功!

(根据张定海、徐大中、吴新佳、楼运豪、胡鹏山等老教师采访内容整理)采访:许志红 张玉珍 朱立志 张中伟 周卫华 傅孝良 张戈 整理:张戈 周翀

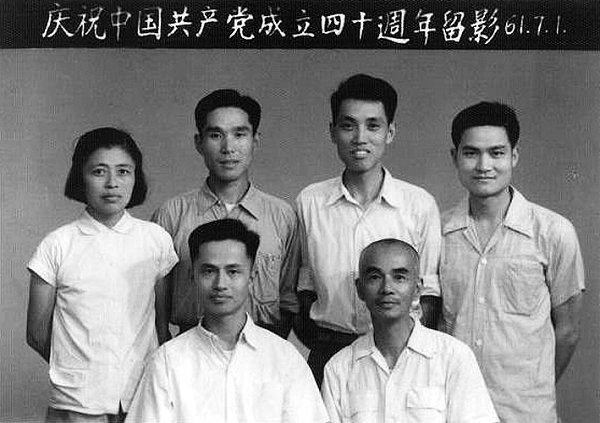

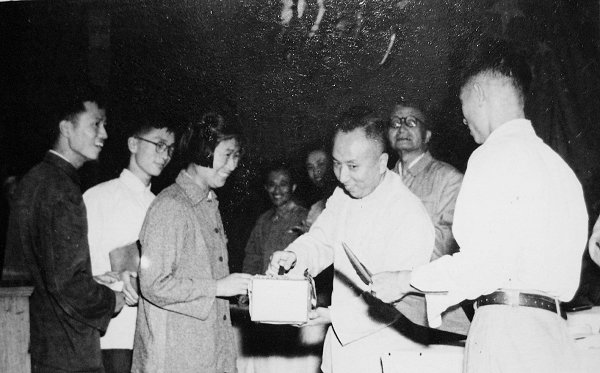

①专业创建元老前排左起:张寿、朱麟五;后排左起:王慧明、谢广祥、曹冲贤、张定海(1961);②工程物理系全体教师欢送杨珏同志赴交大附中工作(1964);③青年教师蒋思杰正在讲解工程物理系教师们鼓足干劲研制出的静电加速器(1960);④工程物理系首届毕业生(1962);⑤与二系(船舶动力系)合并后的首届毕业生(1963);⑥教师们捧着自己研制出的新仪器向校领导献礼前排左起:张寿、蒋思杰、邱梅、谢邦治;后排左起:陈石英(1960);⑦现任上海交通大学核科学与工程学院院长程旭⑧核科学与工程学院成立(2006);⑨973项目(超临界水堆关键科学问题的基础研究)启动会(2007)