华中农业大学 - 《华中农业大学校报》

我校大型校园原创话剧《牵挂》获一致好评

作者:摄影刘涛

2013-10-01

浏览(53) (0)

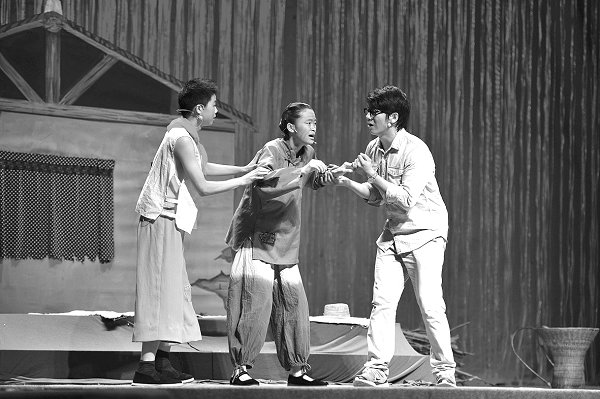

《牵挂》演出现场,摄影刘涛

9月24日-26日,校园原创话剧《牵挂》感动演出之后,引发观众热议。现摘编部分现场观众评议如下,以飨读者。

校党委书记李忠云《牵挂》这部作品的灵魂在于它的爱心。作品对社会、对农村、对留守儿童充满了爱心,这些爱心通过支教等具体的途径,大学生崇高的精神境界得以体现,这是需要发扬和传承的。这种演出活动非常有意义,它以一种舞台艺术的形式,把我们学生支教的爱心行动活灵活现地展现在观众面前。通过这种观众喜闻乐见的形式,更进一步地展现和张扬了社会的爱心活动,特别展现了大学生热爱祖国,热爱社会,对社会负责,对人民负责的情感。我觉得这种教育更形象生动,对学生的教育是无声的,影响是巨大的。

省文明办副主任刘爱国我个人认为这里面有一个非常好的主题就是志愿精神,它在宣传志愿服务这样一种事业。不仅仅农村里面需要志愿服务,农村的孩子很需要教育,社会上很多弱势群体都需要得到社会的关爱,希望有更多的人能够来参与志愿者、支教这样的工作,这样我们的社会就会更加温暖。所以我特别希望大学生在看完这部作品以后,对人生有一些思索并有所行动,不仅仅是说看完之后只有感动,还应该立马去做,就像徐本禹或主人公张福禹一样去行动。受感动只是一方面,看完以后去行动才是最重要的。

国家一级编剧、原省文联主席沈虹光这部话剧表达了一种真挚的愿望。他们笃信这个理想,他们愿意这么去做,把他们的精神在舞台上面表现出来,也表达了我,特别是表达了同学们的心声,鼓掌的地方很多就是明证。本剧的灵魂是理想。人的一生当中可能都要去做现实与理想的弥合工作,每一代人都要做。但是这个现实和理想永远是有距离的,我们不能因此而放弃这个理想,还是要脚踏实地,人类前进就是靠着我们对理想的追逐。作品是一个很好的养成教育的课本,今天观众们的态度就说明他们对审美式的德育传播文化艺术活动是有需求的。

省文化厅监察室副主任彭蓉这部作品的灵魂主要在于它的精神,以徐本禹支教为主题,展现了奉献的精神,以及对农民的爱,形式非常好,老少皆宜,整个剧场气氛也很好,可以看出这个表演很精彩,演员演得很动情,没想到他们能演这么好,总之非常成功。首先它有一种感染力在那里,观众都可以受到影响,并从中得到启发。

国家一级编剧、《牵挂》编剧习志淦正是由于对于德育教育通过艺术展现的形式来传播这种方式的支持,使我写出了这出话剧。这部作品的主线就是支教,学子们牵挂着广大农村孩子。为了使这部话剧得到更好的展现以及效果,我准备广泛吸收意见使它真正成为一个完整的艺术品,现在离艺术这两个字还有一定的距离。

华中师范大学文学院教授、博士生导师修倜最能引起我共鸣的角色是张福禹。本身各方面都很优秀,又取得了留校保研的机会,但却能够在这种条件下理性的选择去支教,能够在自己已经走出农村的情况下再重返农村去回报社会,奉献社会,是一种“舍小我,为大我”的高尚情怀。这部作品的灵魂在于塑造了当代大学生无私奉献的精神,也是当今时代热切呼唤的精神。德育教育,通过艺术展现的形式来传播是很有感召力的。话剧本身取材两地三代的感情纠葛编织在一起,在尖锐冲突中来塑造了人物,使人物很鲜活。

现场一位老师看完,回家的路上聊了一路《牵挂》,我们都哭了。很感人,很成功!希望每一个师生都有机会看一遍!这对引导学生树立正确的爱校观,就业观,恋爱观等都有正能量作用。

园林专业大四学生王微琼我很喜欢戏剧。虽然正准备考研,但看到公演公告立即排队索票。看完了很感动,从中,我看到了大学的无悔青春,两个小时的表演,充满了戏剧冲突、结构很紧凑又不失幽默,看得很过瘾。