心有猛虎 细嗅蔷薇

——写在《少年派的奇幻漂流》边上

第85届奥斯卡颁奖的四度花落,让电影《少年派的奇幻漂流》继上映“零差评”之后,再引公众热情与思索回味。喧哗热闹中,导演李安的自我剖析颇为清醒理性:“拍电影是很真切的一个体验,里面有着我多少的挣扎。它是一种颠倒众生、真情流露的做作;它是我的青冥剑,是我心里的玉娇龙,是我心底深处那个自作多情的小魔鬼;它是我企图自圆其说所留下的一笔口供;它是我想要了解这个世界的一点努力。”

是的。谁不曾年少,不心怀梦想?谁不曾想过挣脱现实,跃跃试险?——其实,每个人心中都藏着一头猛虎,也漾着一缕芬芳。

《少年派的奇幻漂流》是浑融一体的,欲望与恐惧、狂野与温柔、磅礴与细腻、写实与空灵、残酷与美好、信仰与怀疑……太多原本对峙极端的两面并存共生、亦真亦幻、虚实相间,不同张力游刃于洞穴奇观的光影迷离中,多元视角揣摩着这场不仅仅止于生死博弈的人性寓言。而这段旅程,是属于少年派的,也是李安正视自我的投射,更是你我每一个人的内心镜像。

超越炫技的3D特效

对于李安来说,此番电影创作也是一次“奇幻漂流”、一次勇气可嘉的冒险——挑战从未碰触过的3D,充满了不走寻常路的未知困难,新技术成为一柄双刃剑,受其钳制则易“画虎不成反类犬”,运用得当方能叩开观众心门。

动物、小孩和水,单拎出每一项都是业界公认最难驾驭的对象,而在《少年派的奇幻漂流》中,李安不仅三者并现、化不可能为可能,还首次尝试以3D技术缝合叙事内容,让曾经遭受“炫技杂耍、流于制造表面视觉奇观”诟病的3D特效化身“有意味的形式”,巧妙融入故事内容、自然呈现影像景观,无论是触目惊心的沉船海难、刻画入微的与虎缠斗、空寂无助的海天孤舟;还是美轮美奂的星空倒影、如诗如画的写意海景、萌翻全场的大眼狐獴,3D技术成为托举影片审美的有力臂膀而非瞩目焦点,由始至终未曾遮蔽影片艺术品质的熠熠光芒,被观影者誉为“走心”之举。

值得欣慰的是,即使技术退居次席、服务于故事叙事,其本身的精良度仍然无可指摘。除了3D特效最长袖善舞的“飞行”镜语,《少年派的奇幻漂流》还提供了其他视效的营造可能,大到海水的波形流向、小至孟加拉虎的每根胡须,都令人真假难辨。李安利用单纯的故事主轴,大胆衍生视觉方向,相较于先行者《阿凡达》的恢弘好似交响乐章,少年派的故事更像瑰丽动人的长诗,动静皆宜、浓淡有致、起伏生姿。

《阿凡达》的导演詹姆斯·卡梅隆看完影片后曾充满敬意地表示,应该把3D技术交到李安这样的导演手里,“3D特效和真实故事之间的平衡让我印象非常深刻。真的很棒……它将自己嵌入,好像它是合而为一的……3D特效扮演着整合这艺术型态的角色,而我觉得似乎我们创造出的科技造就了一部旷世巨作。”

和而不同的审美内蕴

套用林语堂的自评语,用“两脚踏东西文化,一心造电影幻梦” 来评价李安是恰切的。综观其成长背景、艺术给养与创作之路,不难发现,承袭东西方文化双重濡染浸润的李安,历经多年浮沉淬炼,为异质冲突寻找到了调和与平衡,并很自然地将之内化于他所构筑的电影世界之中,各种文化思潮、宗教信仰汇集交融,和而不同。这种审美内蕴,在《少年派的奇幻漂流》中当然也不例外。

开篇伊始,电影不厌其烦地交代派同时皈依印度教、基督教和伊斯兰教,并抱持“兼收并蓄”、“诸神皆一神”的想法。对于一部“奇幻”电影来说,这些看似无趣的絮叨说教并非闲笔,纳入派的成长语境来看,应和着印度源远流长的宗教融合脉络;而动物园象征失乐园的渊源、派的本名与巴黎游泳池、父亲决定移民与当时历史背景的关联等等,无不显示出受法国文化、西方民主思想的影响。然而“无神论”的我们,更加重视情感伦理而不是超验思维,文化基因里“文以载道”的引领、天人合一的自然圆融更为深广亲切。李安曾提及的道家思想、片中的莲花意象、东方诗意,似乎是传统中国文化与终极哲学思辨贴近的维度与源泉,这可能正是东西方观众都能与之共鸣的原因所在吧。

当心存善念的素食主义少年,在历经那段“奇幻境遇”、“精神之旅”残酷到荒诞、极端到不堪的人性考验后,实际上完成了弗洛伊德式的心理转化,纵然手握利器、身染血迹,仍然保持赤子般的悲悯纯真。故事讲到这里,诸神隐退、本我回归,派和老虎漂洋过海,终于抵达新大陆——人总是需要精神家园的,它解释和安慰了某些未知和无解。此处彰显的价值观也能找到东方式的呼应与认同,殊途同归。

“取决于你”的读解外延

影片结尾,已人到中年的派把问题留给了作家“你更喜欢哪一个”和“这个故事是你的了”,故意模糊了现实与虚幻的界限,把权力交还观众,由此引发连番读解热潮——或“作者死了”,映后散场的电影只继续存活在一千种版本的观众眼中;或过度阐释,但“一切解读均是误读”……面对这一切,慧黠的李安并不判断作答,只给出一个开放式表态“尽管有些解读不符合我的想法,但爱讨论是没有办法控制的,我这里不想给标准答案,观众解读对应的是他们自己的人生和经历。”so,“取决于你”的读解自由,拓展了影片的寓言可能和外延空间。

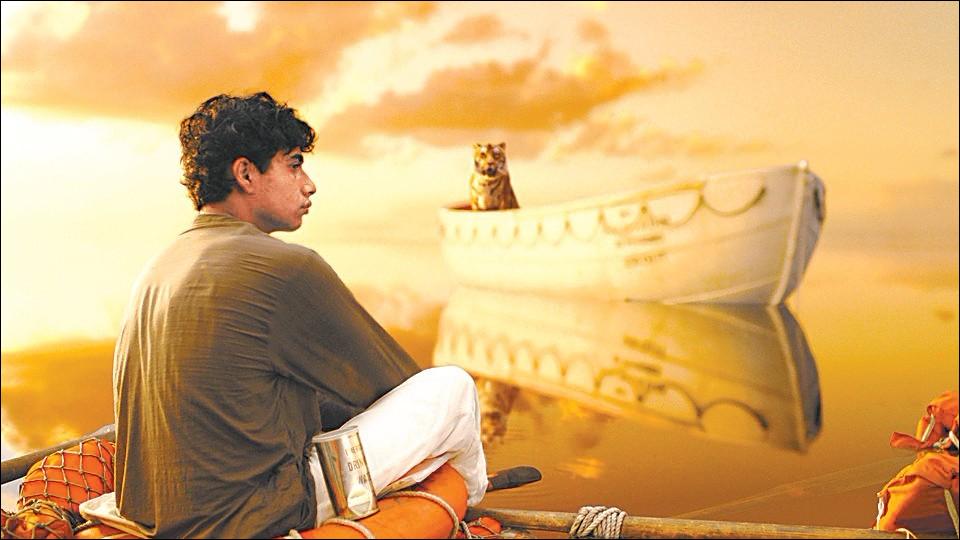

一个少年、一只孟加拉猛虎、一片汪洋,李安以封闭性空间的调度,凝练了人生隐喻的哲学诘问——人如何与自然相处?如何与他人相处?又如何与自己相处?如果外在的矛盾冲突能够解决,那人心内在的挣扎困顿将如何安放?怎样对话?返归何处?各式隐喻构筑出不同层次的故事空间,至于观众愿意或者能够剥开几层糖纸,全在他自己:小孩看好玩的动物,老人阅人生的况味,动情者为“人生就是不断的放下,但我却从来都没有好好地道别”而落泪,发烧友对探究“第二个”甚至“第三个”故事乐此不疲……正所谓娱乐者见娱乐、深刻者见深刻。但对于电影本体而言,任何读解都只是一家之说,永远没有边界、没有最好与最正确,只有专属于个人的独特想象、记忆与选择相信。

存在主义哲学家萨特曾说过,人都是自我选择的结果。派的孤独漂泊,很可能是每个人都会遭逢的心灵苦旅。无论是梦想照进现实,还是现实冷静了梦想,单纯也好、丰沛也罢,《少年派的奇幻漂流》的不凡旅程正与我们的内心波澜同构相应,将会如“π”符号一样无限循环、生生不息。

心有猛虎,细嗅蔷薇。

只是,已发鬓斑白的李安,下一次,会带给我们怎样的震颤与芬芳?

(作者系新闻与传播学院教师、北京电影学院访问学者)