北京大学 - 《北京大学校报》

我的大学老师

因为他,我选择了历史

——我眼中的阎步克老师

2007-11-12

浏览(833) (0)

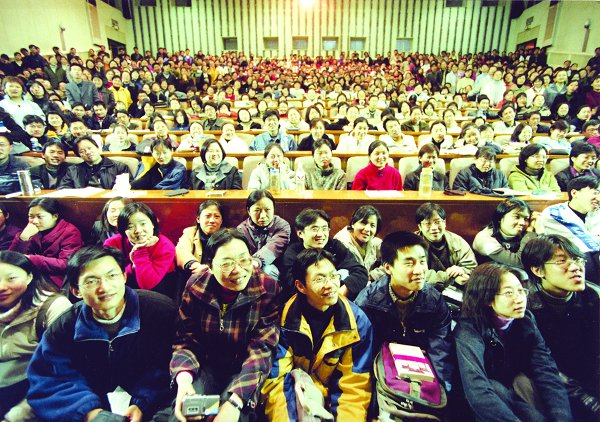

王天天 摄

北大的诸位教授中,对我来说最特别的,应当算阎步克先生了。因为他,我决定学历史,也因为他,我选择了元史专业。虽然对于阎老师来说,我只不过是无数听过他的课的小孩子之一罢了。

大一时,我们有必修课“中国通史”(上下),上学期是阎先生授课。我当时懵懂无知,还向往着高中时候从《北大往事》中所看到的那种生活:在未名湖边逛游着就碰到了某著名的老先生;或是从来不上课,学期结束的时候交上某方面专著等等。向往着在思想学术上做出一番成就却完全未窥得其门径,因此经常逃课,号称在图书馆看书才是成为“大牛”之道,其实连该看什么书也没有概念,只能照着先生的推荐书目,从杨宽的《西周史》开始。那本《西周史》彻底粉碎了我对历史学的向往,既不知道他在说什么,也不知道说这些到底有什么用。郁闷之下打算写信给先生,问问历史究竟是怎么回事。为了增加得到回复的机率,我先在信中问:“陈寅恪”的“恪”字,我在所有的字典里查到的都是ke(去声),为什么您读作que(去声)呢。之后才问,您为什么喜欢历史之类这种一般人大概觉得很难说清楚、对于能问出这种问题的人解释无异于“对牛弹琴”、于是干脆不说的问题。

回信来得很快,对于“恪”字读音的解释,这里也就不多写了。关于喜欢历史的原因,竟然也得到了回答,印象中记得先生说他喜欢在碎片中拼接出最接近于历史真实图像的那种感觉。我想当时我并不能理解那种“喜欢”,夏虫何足语冰。然而我很感动,因为我觉得他很认真地告诉我他的理由和感觉,并不打算敷衍,也没有说大道理来教训人。接下来我做了一件很“汗”的事,我继续回复:阎老师,您喜欢星座吗?喜欢摇滚吗等等如此一类的问题。从先生发过来的帖子看来,先生年轻的时候,也是喜欢过摇滚,喜欢过崔健的。我相信,年轻的时候有过激情,成熟之后才会保持生命力。先生永远保持对未知的好奇,永远保持新鲜的兴趣点。我想,这是我最喜欢先生的地方。

大二下学期的某日,我在学位论文室里闲逛,翻出了先生的本科论文。竟然是清代的题目,竟然看到那些熟悉的人名,邓老师、荣老师、王老师,全都是一级的学生,顿感亲切,当时我还不知道那就是传说中的78级。也许人生是很奇怪的,我很难想象,后来这竟然成为我选择历史的原因,很难解释其中的微妙情绪。

大四我开始傻乎乎地奔走,希望免试推荐成为历史系的研究生,被拒绝之后开始准备考研。起初想考到先生的门下,但先生劝说我不要选择魏晋。当时我未能充分理解他的良苦用心,眼泪掉了下来,先生无可奈何,叹一口气说:“你哭什么呀。”既惊诧,有些焦急,又很耐心,再细细地劝我。我并不能完全理解他所说的,只知道自己不能做他的学生。我们站在电教东门,竟然又下起雨来,我一边哭一边点头,后来看着先生骑着自行车在雨中往东门去了。之后,我学了元史,如今,我已理解并很感谢他当时的拒绝。

免试推荐和考研的两封推荐信都是先生写的,其实现在想来,那个时候我完全是历史学的外行,远未达到进入历史系读研究生的水平,先生只是因为我的兴趣和傻乎乎的坚持而努力帮助我。后来复试失利,打电话给先生,又哭得一塌糊涂;再后来调剂到民族大学,先生得知,很欣慰,说有书念就好。

先生在我脑海中印象最深刻的一次情形,发生在最初找学生纪录周先生晚年的一些想法,打算申请的学生到未名湖边集合时。阎先生穿着破旧的牛仔夹克、一条灰色的很结实的布裤子(一边的裤腿卷着忘记放下来)、一双很破旧的短皮靴,扶着一辆破旧的自行车。他脸色青白、瘦削,但笑容很温和,甚至有些羞涩。说话很慢,声音低缓。虽然我特意藏在历史系的学生们身后,先生仍与我打招呼。那天的情形,始终记忆清晰。

先生曾说,我这样称呼他,让他想起燕园里白发苍苍的老先生和穿着旗袍在后面亦步亦趋的小女生。先生当然不是白发苍苍的老先生,至今仍一头黑发,但我还是只想称他为“先生”,以此表达我的崇敬和爱戴之情。

(作者为历史系博士生李鸣飞)