1.57亿年:辽西发现 世界上最古老的蝾螈亚目化石

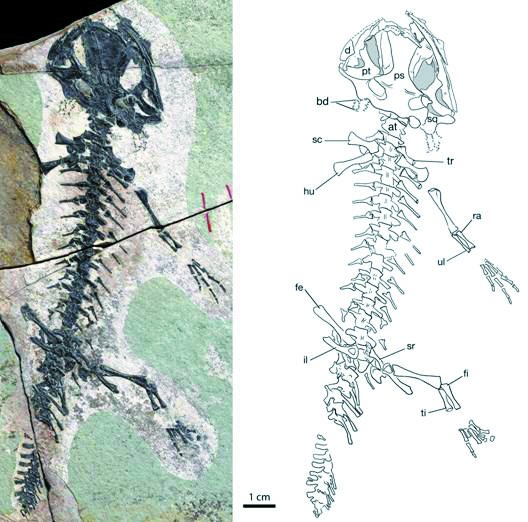

辽西建平晚侏罗世蝾螈类化石整体腹面观

□学生记者 谢旭

成体无尾、四肢发达的青蛙,圆形尾、四肢扁短憨态可掬的娃娃鱼,无尾无四肢、形似蚯蚓的珍稀动物版纳鱼螈,它们外型相异,但都是两栖动物,分属于两栖动物纲下的三个目:无尾目(蛙类和蟾蜍)、有尾目(蝾螈类)、无足目(蚓螈类)。既能在陆地生活,又保留了适应水生生活的性状,两栖动物在地球历史上的出现代表了脊椎动物从水生走向陆生的过渡期。而一个困扰学界多年的问题是,两栖动物的三个目,哪一个与现生两栖动物的亲缘关系更近?

从形态上看,保留了尾巴和四肢的蝾螈类最接近两栖动物的理想祖先,因此探寻史前蝾螈类的进化过程具有重大意义。

蝾螈类化石的发现之旅

1725年,在现德国巴登-符腾堡州的埃宁根,历史上第一次发现了蝾螈类化石。然而,当时的瑞士自然博物学家约翰·雅各布J·J朔依希策将其鉴定为人类化石,并依据《圣经》中对大洪水的记载,认为化石是在大洪水中丧生的巨人的骨头。1726年,朔依希策发表《石印黑体》(LithographiaHelvetica),在书中将这一化石命名为“洪水见证人”(Homodiluviatestis)。这一错误直至近一百年后才被法国动物学家G·居维叶更正,这位古脊椎动物学的奠基人在1812年出版的《地球表面的变动》(DiscourseontherevolutionofthesurfaceoftheGlobe)一书中指出,该化石并非人类遗骸,而是一种史前蝾螈类的化石。1831年,德国学者霍尔(Holl)用朔依希策的名字将化石命名为蝾螈属朔式种,而后在1831年被冯·楚迪转入大鲵属,成为现今应用的大鲵朔式种。

大约两个半世纪之后(1726-1978),另一个里程碑性质的化石发现于中亚哈萨克斯坦。1978年,俄国古生物学家伊万年科(I-vachnenko)在前苏联科学院的刊物《古生物学报》上发表文章,命名了著名的卡罗螈沙罗夫种。化石发现于哈萨克斯坦南部的晚侏罗世卡拉巴斯套组地层,年代距今在145.5-161百万年之间。卡罗螈只有一件标本被发现,个体大小12公分左右。卡罗螈具有许多原始特征,但并不能归入真正的蝾螈类,而是现代蝾螈类的一个远祖支系。

现代蝾螈类分为十个科,其中小鲵科和急流螈科两个科几乎没有化石记录,其余8个科中,只有两栖螈科的地史延伸进入了恐龙时代末期,另外7个科的化石记录大多分布在新生代,即在恐龙绝灭后。从卡罗螈这样远祖类型生活的侏罗纪到新生代的约八千万年间,蝾螈类的化石记录几乎是一片空白,蝾螈类从祖先类型到现代蝾螈的演化过程也就成为一个没有证据追索考究的谜团。

1997年之后,中国的一系列重要化石发现使得这一科研困境有了根本性的改观。1994年在美国阿尔伯克基的一次学术交流会上,中国地质科学院的程政武教授给北京大学地空学院高克勤教授展示了几张化石照片,其中的两张蝾螈类化石照片吸引了高克勤。两位学者决定合作,到凤山化石点重新考察寻找蝾螈类的化石层位。

1997年,在河北凤山盆地一块不足10平方米的化石沉积层中,高克勤的野外考察队发现了500多件完整的恐龙时代的蝾螈类化石,这一成果在2001年发表在国际权威学术刊物英国《自然》杂志上,并被美国《发现》杂志评为2001年度世界35个科技领域内100项重大发现之一;2003年,高克勤教授和美国芝加哥大学的生物解剖学系主任尼尔·舒宾教授就内蒙古宁城地区发现的蝾螈类化石进行了合作研究,并在《自然》杂志上发表了四个版面的文章,题为《最早的冠群蝾螈类化石》。

高克勤用近十年的时间带着研究团队在辽宁、河北、内蒙古、吉林四个省、自治区进行调查,发现了一批年代属于这八千万年的化石,“四个省份的小范围,成千上万件的化石,时间跨度长达40-50百万年,世界上其它任何一个国家或地区都没有这样的机遇。”高克勤很兴奋。

辽西棺材山之行的收获

近年来,高克勤教授一直活跃在国际两栖类化石研究前沿,致力于寻找两栖类进化历史上的缺失环节、探索地球历史上早期蝾螈类的进化历程。

2008年7月,在辽宁的野外考察过程中,高克勤了解到建平一带新发现了大量蝾螈类化石,并且保存较完好,便联系了当地国土资源局到化石出土地建平棺材山考察。棺材山位于大凌河西支河源处。山上出露的侏罗纪地层中产出了大量蝾螈类化石。高克勤带回了几十件蝾螈标本,用几个月的时间对化石进行修理分类。2009年起,高克勤又与芝加哥大学尼尔·舒宾教授一起对化石进行研究。

在演化过程中,蝾螈目分化为两大支系:隐鳃鲵亚目和蝾螈亚目。隐鳃鲵亚目包括小鲵和大鲵两个科,该亚目已发现的年代最早的化石距今165个百万年,这一成果于2003年由高克勤教授与舒宾教授合作发表。蝾螈亚目共有7个科、557个现生种,该亚目的最早化石发现于欧洲西班牙的白垩纪地层,距今114-116个百万年。蝾螈亚目与隐鳃鲵亚目的分化事件在蝾螈演化历史中有重要意义,近几年,这一事件的发生时间引起了分子生物学研究中的讨论。此前,学界对此有两种推测:法国科学家通过分子钟的研究推测分化事件的时间为白垩纪,距今140个百万年前;而中山大学张鹏教授和美国科学院院士戴维韦克通过线粒体全基因组研究推测分化时间应该在侏罗纪,距今183个百万年前。究竟哪一个推测更接近进化史中的真实,高克勤的新发现为解答这一问题提供了钥匙。

辽西建平棺材山新发现的蝾螈化石位于出露的晚侏罗世地层,同位素测年数据为距今157百万年,高克勤和舒宾教授将其命名为建平北燕螈,确定该化石属于蝾螈亚目,这也代表了该亚目最早的化石记录。建平北燕螈的发现将蝾螈亚目化石的最早记录向前推进了约40个百万年,表明中美学者对于蝾螈亚目起源时间为距今183个百万年的推测更合理。

建平北燕螈

从辽西地区带回的化石中已经修理好的有6件属于同一个类型。与今天的蝾螈相比,在外型上变化不大,身体和尾部较长,腿部较短,很容易辨认出是蝾螈化石。据高克勤介绍,这次的化石完整的保存了带关节的骨头和腮骨,由于是火山灰快速沉降在湖水中,在湖泊中生活的蝾螈就被完整地保存下来。2003年发表成果中的大鲵化石则保存在酸性环境中,火山喷发带出很多硫化物,遇到地下水生成强硫酸,骨骼的主要成分有磷酸钙,遇到强硫酸后被溶解,而包裹骨骼的岩层没有被溶解,就形成了天然的模子。因此当时发现的化石只能看到一个外部的轮廓,而此次发现的化石却可以观察到许多骨骼中的细节,如双头肋的特征。

日前,《美国科学学院报》刊登了高克勤与舒宾教授的新成果,评论说“高克勤和舒宾的新发现将已知蝾螈亚目的历史延伸了40个百万年”,这一发现也被合众国际社(UPI)、微软全国广播公司(MSNBC)、《中国科学报》等国内外多家媒体报道。建平北燕螈化石的重要意义不仅在于向前推进了蝾螈亚目的起源时间,化石本身的一些特征与现生蝾螈的差别也迫使人们重新考虑蝾螈类的演化历史。

滑体两栖动物(即现生的两栖动物)的牙齿类型为基座型牙齿,有齿冠和齿基,齿冠和齿基间被一明显的弱化带分隔开。新发现的蝾螈亚目化石却没有这种牙齿,而是单齿尖、非基座型牙齿;现生蝾螈在幼年时有腭骨,在成长过程中腭骨与其他骨骼愈合到一起,即成年期蝾螈的腭骨是缺失的,而此次发现的侏罗纪蝾螈类却明显在成年期保留了腭骨。

这一发现使人们对蝾螈类重要特征的演化过程有了更深入的了解,也为蝾螈亚目与隐鳃鲵亚目的分化发生在晚侏罗世之前的假设提供了直接证据。

建平北燕螈化石的发现将蝾螈亚目的起源时间向前推进了4千万年,而对于蝾螈类化石的进一步挖掘和研究将继续填充完善史前蝾螈类进化的历程,不断拼接蝾螈类进化史上未知的缺失环节。