四川民族学院 - 《四川民族学院报》

概述《格萨尔王》

作者:更藏卓玛 团委

2012-04-05

浏览(1622) (0)

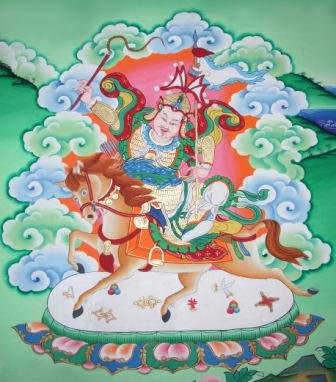

《格萨尔王传》是藏族人民集体创作的一部英雄史诗,全面而深刻地反映了藏族社会历史发展的各个重 要阶段,展示了古今藏族社会生活的方方面面,千百年来在藏族群众中广泛流传,并艺术地再现了古代藏族社会由分散走向统一的全部历史进程,深受藏族人民的喜爱。它由三部分构成:《诞生篇》、《征战篇》《地狱篇》。主要描述了黑头藏人遭受着天灾人祸、妖魔鬼怪的荼毒,大慈大悲的观世音菩萨见此情景后为了让众生脱离苦海,向阿弥陀佛请求派天神之子下凡降魔。于是,神子推巴噶瓦发愿到藏区,16岁时通过赛马选王做了岭部落的首领———格萨尔王。为了岭部落的安宁与和平,他率领“岭国”众英雄南征北战,荡平四魔,先后征服了大小150多个部落。在岭国百姓生活得到安宁后,闯入地狱救出了母亲、妻子和在地狱受苦的十万亡灵,并将他们引向西 方 极 乐 世界。随后将岭国的一切事务交至贾擦之子扎拉泽杰来掌管后,自己完成使命,返回天界。虽然貌似神话故事,但其真正的内容像一面多棱镜,涵盖了藏族社会生活的方方面面,代表着古代藏族文学的最高成就。对于这部巨著产生的年代,学术界仍未有确切的定论,并产生了各种不同的说法。

从它的内容看,这个故事大约产生于古代藏族氏族社会开始瓦解、奴隶制国家政权逐步形成的历史时期,吐蕃王朝建立之后得到进一步的发展,在吐蕃王朝崩溃、藏族社会处于大动荡、大变革时期广泛流传并日臻成熟和完善。在十一世纪前后,随着佛教的复兴,主要以宁玛派僧侣为主开始介入《格萨尔王传》的编纂、收藏和传播,使《格萨尔王传》的基本框架开始形成,并出现了最早的手抄本。最早整理成文字的原始版本为《贵德分章本》。

从目前搜集的资料看,共有120多部、100多万诗行、2000多万字,而且各式各样的版本雨后春笋般不断地出现,使读者阅读时难免有些无法开始的困难。为此,著名格萨尔版本学专家曼秀?仁青道吉梳理出格萨尔的传统版本,此版本分为前三部 (《天岭卜巫九藏》、《诞生花花岭地》、《玛域封地》)、中间五部 (《擦瓦戎箭宗》、《丹玛青稞宗》、《赛马七珍宝》、《玛燮扎》、《世界公桑》)、降伏四魔部(《降魔》、《霍岭大战》、《姜岭大战》、《门岭大战》)、十八大宗部(《大食财宗》、《蒙古马宗》、《阿扎玛瑙宗》、《歇日珊瑚宗》、《象雄珍珠宗》、《卡切玉宗》、《马拉雅药宗》、《尼婆逻绵羊宗》、《天竺佛法宗》、《朱古兵器宗》、《梅岭金宗》、《松巴犏牛宗》、《白惹山羊宗》、《米努绸缎宗》、《雪山水晶宗》、《廷戎廷宗》、《木古骡宗》、《汉地茶宗》)和后三部(《地狱救妻》、《地狱救母》、《安定三界》)。不但对读者阅读格萨尔书籍提供了方便,也对研究格萨尔史诗的资料梳理出了一条完整的框架。

《格萨尔王传》是跻身于世界文学名著之林的一部旷世奇作,为何用旷世奇作来形容这部著作,其原因很多。第一,从它的流传情况看,主要以口头传唱的形式在民间被艺人说唱,其中艺人被分为神授艺人、掘藏艺人、圆光艺人、闻知艺人、呤诵艺人等,他们是《格萨尔王传》的直接创造者、继承者和传唱者。他们用自己的聪明才智和艺术天赋对继承和发展格萨尔文化事业做出了不可磨灭的贡献。第二,从流传的地域看,国内主要流传于青海、西藏、四川、甘肃、云南等藏族地区,以及以藏族牧区为主的蒙古族、土族、裕固族、纳西族、白族、普米族,甚至流传在撒拉族;在国外流传于尼泊尔、不丹、拉达克、印度北部、巴基斯坦的巴尔蒂斯坦、外蒙古国、俄罗斯的布里亚特和卡尔梅克等地,还被译成法文、英文、德文、俄文等多种文字。第三,从它的特点看,《格萨尔王传》是至今仍以民间传唱形式活跃在人民群众中的一部活形态的英雄史诗,它不同于世界五大史诗。从篇幅长短看远远超过于世上最长史诗的《摩柯婆罗多》;从载体看,世界五大史诗早已转变为文本格式,而《格萨尔王传》至今仍活在民间艺人口中,并不断被发掘、整理、翻译、出版的阶段。第四,从它的内容看,由藏族古代神话、传说、诗歌、谚语等民族文学的基础上发展而来的,凝聚着古今藏族文化的全部原始内核。它以内容丰富、结构宏伟、人物众多之特点成为藏族文学的典范,也在藏族文学发展史上被誉为“藏族文学群中的珠穆朗玛峰;藏族民间文学的宝库;藏族文学、艺术创作题材的园地;沟通古今诗歌的桥梁”。在不断地演进中,融汇了不同时代藏民族关于历史、社会、宗教、道德、风俗、文化、艺术等方面知识,被称为“藏族的百科全书”,具有很高的学术价值和原生态文化价值。(团委 更藏卓玛)