哈尔滨工程大学 - 《工学周报》

沧海奔流显本色

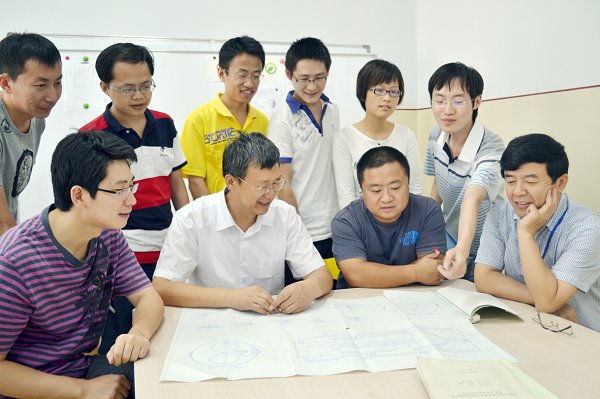

——记《内燃机结构》国家级教学团队

2011-09-30

浏览(215) (0)

内燃机结构国家级精品课是一门“动”且“活”的课,是张文平教授和他的团队以十年之功的“倾力巨献”,现在就让我们走近这门课,走近这个团队,走近他们教书育人的拳拳热忱与执著。

一种思想:“elearning”与“blearning”

上过内燃机结构课的大三学生崔赫说,“活灵活现的三维动画电子课件十分直观,配合老师生动的讲解,很好懂,不枯燥,我很喜欢上这门课。”

“充分考虑学生如何才能把这门课学通学透,提高学习效率和认知效果,我们上这门课,做到了‘立体’‘交叉’‘打破时空限制’式授课,尽力为学生打造‘直观、生动、丰富’的课堂,这就是‘elearning’和‘blearning’,电子学习与混合学习。”这是团队骨干教师张新玉教授对这门课“动”而“活”的另一种解释。

“elearning”与“blearning”,全面调动学生课前预习、课上听讲、和课后巩固复习各个环节的积极性。学生先掌握老师提供的资料和结构分解图,独立思考,做好课前预习;在课上,老师采用工作原理演示动画、结构装配演示动画进行课堂讲解,示范展示虚拟模型的拆装过程,使学生形成直观的印象。学生在课后,登陆内燃机结构教学网站,可以对一些内燃机相关部件进行虚拟拆装,巩固所学的知识。有问题的话,直接与老师或者同学在线交流。感兴趣的同学还可到内燃机拆装实验室进行实物模型拆装实践。这样的互动式教学改变了传统教学以教为主的单一模式,有利于激发学生的学习兴趣,培养学生独立思考的自学能力和实践动手能力,取得了很好的教学效果。

内燃机结构教学团队在团队负责人张文平教授的带领下,打开视野,开拓思路,不断接触现代教学思想与革新的“八面来风”。“elearning”与“blearning”的教学思想来源于一次全国现代教育技术年会上,中国现代教育技术泰斗级人物、北京师范大学何克抗教授的讲座。“elearning”与“blearning”的核心是教学“双主”模式即教学以学生为主体,以教师为主导,这种教学思想与我校和动力学院多年来秉承的哈军工教育教学思想“不谋而合”,同时更加强调电子课件、网络教学等现代教学手段的运用。

电子课件与课程网站是使这门专业基础课真正实现elearning”与“blearning”式教学的重要支撑,有着丰富的科研实践与教学实践经验的张文平教授非常重视这两个方面的建设。早在10年前,团队就成立了课件制作小组,并多次参加全国多媒体教学交流会议和课件大赛。刚起步时,由于经验不足和受条件所限,在最初的2003年、2004年,团队制作的课件在全国大赛中还只是“差等生”。

暂时的落后并不可怕,重要的是有没有奋起直追的信心和勇气,足够的沉淀和积累往往蕴藏着更大的力量。团队的老师们,在比赛中认真“取经”,学习、思考如何借鉴其他学校的先进经验,提高自己的课件制作水平和教学水平。在日常的授课中,认真听取学校和学院教学督导等老教授、专家的意见和学生们的反响,反复修改和完善,到2005和2006年,团队一举拿下了两个全国课件大赛一等奖,为日后建设独立运行的课程网站和国家级精品课建设奠定了基础。

“国家为什么要搞精品课建设?张文平教授认为这是一个‘大教育’概念,一定意义上是跟美国麻省理工学院等国际名牌大学的优质教育资源共享理念相似,像麻省理工学院就通过网络向全球开放了500门精品课程。精品课不只是一个荣誉,而是要对国家、社会和教育实实在在做出些贡献。”张新玉教授说“所以建设精品课的核心是要做到共享,于是我们推出了内燃机教学网,既为我校的学生提供学习便利,也受到了其他学校、社会,甚至很多国外需求者的欢迎。”

践行“大教育”理念,需要一种胸怀和气魄,更证明了我校内燃机结构课程团队的实力和领先同行的教学水平。团队出版的两部电子教材,被国内外多家院校及企业采用,内燃机教学网成为行业热门网站,被“中国船友在线”誉为“内燃机结构大全”。网站资源被美国、德国、英国等32个国家142所国内外著名院校所引用。

一个平台:教学科研“双剑合璧”

“上内燃机结构这门课,老师很注重给我们讲相关的专业背景情况,渗透很多相关的行业知识。讲发动机原理时,张新玉老师以很多型号的船和汽车发动机为例,很多是教材上没有的,如此丰富知识面,很让人折服。”崔赫这样告诉记者。

记者了解到不仅张新玉教授有着深厚的专业功底、丰富的行业知识面,这也是这支团队所有老师的一个共同特质。这个特质来源于团队深深扎根于科研,熟谙专业技术,对行业最新动态总能及时、灵敏的掌握。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,这是内燃机教学团队始终坚持和奉行的一个信条。我校与船舶内燃机行业建立了长期紧密的合作关系,“我们这个团队的老师,每年至少有2至3个月要下工厂,在与科研合作方交流的同时,接触到行业内最新最前沿的技术和资料,这都是花钱也买不到的,回到课堂时把这些带给学生们,使他们接触到最新的行业知识,这是教学科研紧密结合的好处。”张新玉教授和王贵新老师都有这样的体会。

团队的每位老师在“马不停蹄”搞科研的同时,把在科研实践中吸收到的“养料”源源不断地供给到教学中,为教学注入了鲜活的生命力,使内燃机结构这门课愈加“茁壮”,结出甘甜的果实。教学、科研“两手抓”“两手硬”,让教学与科研“双剑合璧”正是团队带头人张文平教授的“有意为之”。为了提高教学效果,让这门课“动”起来,“活”起来,把做科研用到的三维建模的软件应用在教学上,制作出电子教学课件正是张文平教授的点子。

团队在原来的教学课件小组基础上成立了“动维工作室”,这是用科研经费一步步扶植、发展起来,现在还开拓了与企业合作的项目,做到了兼顾教学与科研,并为学生提供了学习与实践的平台。已经取得保研资格的工作室负责人杨洁说:“动维工作室为我提供了一个有计划做好长期实践的平台。在做项目的过程中,把课堂上学到的知识,在实践中应用,获得了认识上的深化。”

“我们这个教学团队的目标就是要在教学科研两方面搭建平台,让学生和老师,在这个平台里找到自己的兴趣点和发展方向。”这是团队不懈努力的方向,为学生在软硬件两个方面搭建平台,给学生提供最优质的教育环境与资源。同时这支团队的每位老师,都在悉心指导大学生科技创新方面下功夫,成立了“特种发动机”小组等大学生科研团队,向本科生开放科研实验室,吸收本科生进入教师的在研科研项目,接受科研训练,提高学生分析问题、解决问题的能力。 “真正的素质培养不只是课内,更应是课外,怎样培养学生具有扎实的专业素质与专业能力,我们这个团队主张和鼓励学生多参与课外的科技创新”,但参与科技创新的目的不是为了比赛获奖和保研加分,就是想让学生切切实实地得到锻炼,提高动手实践能力,提升科技创新素养。

一份情怀:教书育人是教师的本色

“教书育人是老师的天职和本色所在,这是每位老师都应该保有的一份情怀。”张新玉教授说“在我们这支团队中,对于教学与科研立项,一直等同视之、等量投入”重视教学不是一句空话,而是体现在团队内每位老师踏踏实实的工作中,体现在团队制定的鼓励教师倾心教学的管理机制和形成的良好传统、文化与风气中。

“动维工作室”位于三甲实验楼一间洒满阳光的房间,墙壁和工作台的侧壁上贴了四枚图标“平等、合作、创造、成长。”这是这个工作室的10多名本科生奉行的一种文化,与内燃机结构教学团队的老师们追求的价值准则一脉相承。在平等和谐的氛围中,团队成员相互协作,老中青互帮互助,通过交流与学习,加强研讨与合作,共享团队创造的资源与价值,促进成员与团队的共同发展。

张文平教授一直强调,团队一定要对学科、专业和教学方面有所贡献。每个人都要“可标识”,努力做到在团队中有创造性的贡献。这是促使每个人成长和前进的一种无形的压力和动力。团队中的青年教师获得了较快的成长,获得了霍英东青年教师奖1人,校教学名师1人,校优秀主讲教师一等奖1人次,校优秀主讲教师二等奖3人次。

采访中,团队的老师多次强调“扎扎实实搞好教学工作是动力学院的传统。”“低下头来做事情是成功的不二法门。”内燃机结构教学团队正是这样努力继承和践行着这一传统。

凡事最怕认真2字。“我们把能为学生为教学想到的事,都想到、做到了。在教学方面,就是要追求极致,怎么做都不为过。”团队的老师说。国家级精品课,国家级教学团队,给了这门课和这个团队恰如其分的褒奖,张新玉教授却说:“评选国家级精品课并不是我们的终极目标,我们的终极目标其实很简单,就是上好这门课。”朴素的话语道出这支国家级教学团队那种踏实做事和荣誉面前的“淡定”心态。

“沧海横流显本色”,在教学方面追求“极致”,在荣誉面前“hold住”,以扎扎实实搞教学,踏踏实实教好课的态度站稳三尺讲台,用一份沉静和一份执著面对、感染莘莘学子,这是教师的本色,是我校内燃机结构国家级教学团队每位教师的终极追求。