北京大学 - 《北京大学校报》

知者乐 仁者寿

———为赵宝煦先生九十寿辰作

北京大学常务副校长 吴志攀

2011-10-25

浏览(177) (0)

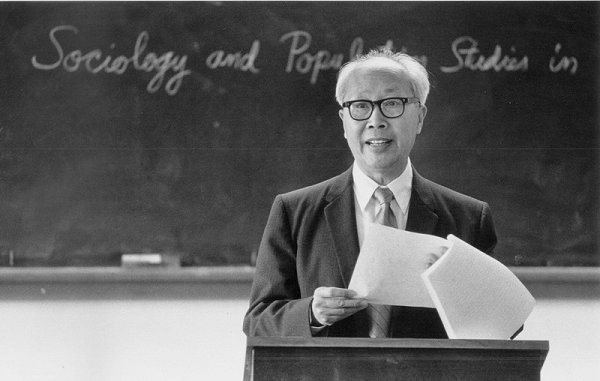

1982年,赵宝煦先生在美国佛罗里达大学讲学

赵宝煦先生是当代中国政治 学与国际政治学的一代宗师,也 是我最敬重的师长之一。最近,北 京大学和全国、全世界赵先生的 弟子们将隆重庆祝他的九十寿 辰。我不揣浅陋,写下这篇小文 章,为先生祝寿。

赵先生一辈子历经沧桑,但 与同时代的其他一些政治学学者 相比,赵先生还是比较幸运的。他 一身正气,心胸开阔,性情开朗豁 达,身体健康,不仅高寿,而且是 福寿双全。在花甲之年,他迎来了 政治学和个人学术生命的春天, 亲自参与领导了政治学在当代中 国的复兴,为国际政治学在中国 的发展奠定了基础,引领了一个 时期中西方学术交流的风气,并 且培养了俞可平、王浦劬、郝平等 一大批杰出人才。在回顾赵先生 的人生辉煌时,我总会想起龚自 珍为阮元六十寿辰所作的《阮尚 书年谱第一序》中的几句话,“任 道多,积德厚,履位高,成名众”, “励精朴学,兼万人之姿,宣六艺 之奥”。毫无疑问,赵先生也当得 起这样的评价。

我虽然不是赵先生的亲传弟 子,但我们一家两代人与先生都 有极大渊源,而先生对我的深恩 厚德,更是永生铭记。

第一次见到赵先生,还是30 年前我读大学时。因为学生活动 的一件事,希望请国政系的赵宝 煦教授出面,我和另外一个同学 受命前往。中午休息时,我们来到 北大四院二楼的一间办公室。敲 门进去后,赵先生留给我的第一 印象,至今还清晰地印在脑海里。 时任国政系系主任的赵先生,一 只手端着一个大搪瓷碗,里面是 刚从食堂打回来的午饭,另一只 手拿着毛笔,办公桌上铺着一张 未完成的水墨山水画作。

他看见我们吃惊的样子,便 笑着解释说:“有人索画,迟迟没 有交账,只好这样挤时间了。”他 放下笔,拿起筷子,边吃饭边与我 们交谈起来。只记得当时谈得非 常愉快,赵先生一点架子都没有。 赵先生这么大的教授,又是系主 任,还是大书法家、大画家,三者 集于一身,却如此平易近人,而今 真是罕见了。

后来,我向父亲聊起来,才知 道原来他们是多年的好朋友。赵 先生是西南联大政治系的,抗战 后复员,留在了北大,我父亲是联 大社会学系的,后来从清华毕业 参加革命。在联大时,他俩都爱好 文艺,一起参加过“阳光美术社”。 赵先生长我父亲两岁,父亲对这 位学长非常尊重,曾经多次对我 说,赵先生在联大校园里就是有 名的大才子,书念得好,既能写旧 诗,又能写新诗,书画造诣都高。 他年轻的时候,仪表堂堂,风度翩 翩,不过成家比较早,但还是跟大 男孩一样,经常和大家一起玩。

当时联大学生办了“阳光美 术社”,经常请闻一多先生讲课。 因闻一多先生不仅是大诗人、大 学问家,还精于篆刻。此外,叶浅 予先生有一位远房亲戚也是该社 的成员,所以叶先生跟他们联系 也比较多。当时,赵先生和我父亲 他们业余学画,并不太追求技巧, 而更加注重思想内涵。闻一多先 生的政治态度,对他们影响是很 大的,这个美术社里的很多学生, 后来都走上了革命道路。多年后, 我父亲和他的同乡、挚友、杜诗专 家廖仲安先生一起,还写过一部 关于闻一多先生的剧本,可惜现 在湮没无闻了。

我父亲晚年身体很不好,缠 绵病榻多年。但赵先生、杨辛先 生、关山先生等老朋友,始终对他 关怀备至,多次来家中看望,带来 书法作品册子给父亲欣赏,或者 找来学生时代的一些文章请父亲 读,希望他早日恢复,能够仍和往 日一样雅集茶叙、唱和诗词。赵先 生还曾专门给我写过信,教我不 要着急,要好好服侍父亲,让父亲 情绪好起来。

父亲去世前,当神智还清楚 的时候,曾嘱咐我,要将赵先生和 杨先生等老朋友借他的画册,如 数奉还,还让我转告他的老学长 们,这些画册真好,谢谢老学长关 心。

父亲离开后,我常拿出赵先 生的信来读,心里又温暖、又难 过。我总会想起他们几位老人一 起谈古论今的场景。西南联大的 一代人,已经日渐凋零,那一代人 的风流,只能是绝唱了。

我认真读过赵先生的字和 画。先生是正人君子,字也如其 人,一笔一划,都是老老实实练过 的,字是规矩字,画是规矩画,没 有浮华炫耀。现在的一些新人,坐 不住冷板凳,不甘于寂寞,所以, 作品看上去烟火气太盛,过于灼 眼而不耐看。只有赵先生这样的 字和画,才是经得住看、能够流芳 百世的。

中国的书画艺术,本来就是 文人雅士寄情之作,匠人技巧再 高,总是比不过文人,像赵先生这 样的大学问家,他经过岁月风雨 锤炼,心境如光风霁月,他的笔墨 自然意境高远,决非凡俗之徒所 能够超越。

我留校任教特别是后来担任 一定管理工作后,常到赵先生府 上拜访。记得第一次到赵先生家 之前,我先打电话约。赵先生在电 话另一端说:“您要到我家来吗? 好的志攀同志,请来吧,不过,志 攀同志,我家里有点乱”。

家里有点乱?我不禁笑了。因 为熟悉我的人都知道,我的办公 室和家里才是真正乱,所有的地 方都堆满了书报。可能是过去下 过乡、当过工人,曾经一度读不到 好书的缘故吧,我“敬惜字纸”简 直成了癖好,什么书报资料都舍 不得扔,只好乱成一团。

可到了赵先生家,我才明白, 今天是“小巫”见“大巫”了。赵先 生的客厅也是书房,满屋都是书, 桌面上堆满了书,地上码了高高 的几摞,除了赵先生坐的椅子外, 其他椅子上也都堆满着书。赵先 生让我站在客厅门口先等一下, 他从一把椅子上搬起一大摞书, 在地上垛起来,腾出椅子来,这样 我们才能坐下来说话。

我是个爱书的人。好书自不 必说,如同尊贵的客人,能在陋室 与我相伴,实乃三生有幸。每天看 到书在身边,我心里都默默地顶 礼膜拜,这是千百年人类智慧的 结晶,一代又一代的人,就是从这 些书里汲取营养,多少苦闷失意 的人,就是因为这些书重新获得 了力量。

那些写得还有点不到位的书 呢?只要流落到我这里,都在一个 屋檐下,大庇天下寒士俱欢颜,风 雨不动安如山,我说什么也舍不 得扔掉。如同无家可归的流浪小 猫小狗,进了家都是宠物,虽有缺 陷,也不能慢待了。

于是,所有的书,不管内容怎 么样,来自何时何处,都被我恭敬 地保存下来。时间久了,就有感 情。书已成为我的手足朋友,又如 同老伴,每天陪伴着我,不管我高 低贵贱,始终如一,不离不弃。看 到赵先生家里的书,面对这位爱 书如命的老人,崇敬之心,油然升 起。而且,我更加感到我与赵先生 有缘。

赵先生爱自己的学生,那是 出了名的,当然,先生不是溺爱, 他是为国家为北大爱惜人才。先 生关怀我、爱护我的事情也很多。 有的事情,现在不一定合适写出 来,但我永永远远不会忘记。而且 我还发誓,要像先生那样,做一个 仗义执言的人,做一个正直无私 的人。

在赵先生八十寿辰时,郝平 副校长(现任教育部副部长)主编 了一本《杏坛春永》来庆祝。这本 书的扉页上印了一首小诗:

一位白发老人/保持着一颗 永远年轻的心/虽经半世纪风霜 雨) /做人,治学/仍旧满怀火一 样的热情……十年过去了,先生的心仍然 年轻,仍然火热。我真诚地祝愿赵 先生学术青春永驻!

孔子说,“知者乐,仁者寿”, 赵先生这样的智慧老人、蔼然仁 者,必然寿比南山!