校史探微之三十七与校史馆合办

邓春膏:一位五四青年的人生足迹

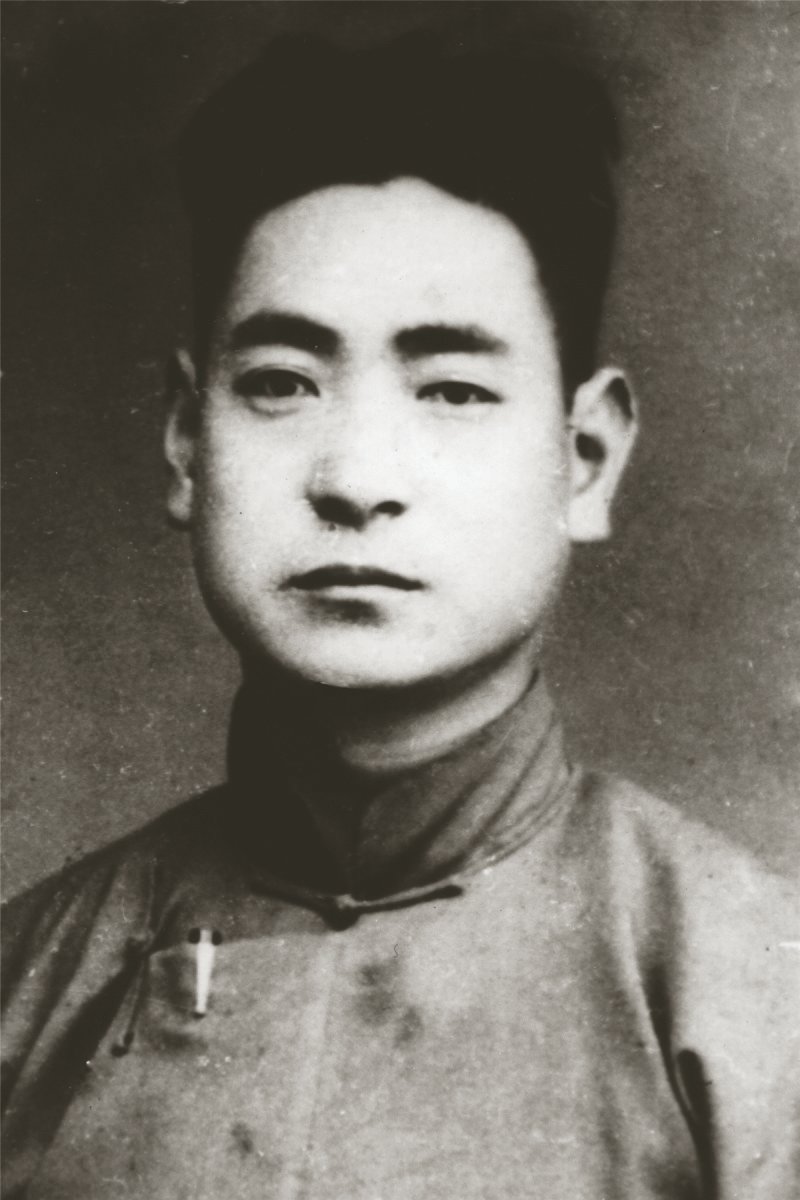

邓春膏

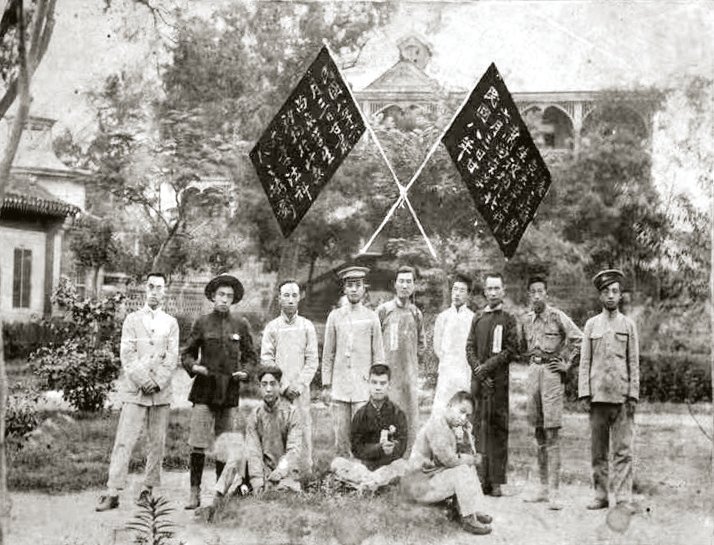

▲1919年6月甘肃旅京学生邓春膏、王自治等被捕获释后在北大法科校区合影

1919 年爆发的五四爱国运动是一场划时代的伟大运动。这场运动由北大学生发起,一大批北大学生运动领袖因这场运动名垂青史,更广大的北大学生在这场运动后陆续毕业,投身国家建设,使五四精神持久深入地融入了中国大地。

笔者最早知道邓春膏这个名字是在写作关于邓春兰的文章时。作为要求北大开放招收女生的第一个呼吁者、北大第一批女学生,邓春兰的名字广为人知。在查阅她的资料时,了解到她有一个弟弟邓春膏当时在北大读书、一个弟弟邓春霖在清华学校读书。

不久前一个偶然的机会,笔者在兰州大学参观,看到历任校长介绍,发现邓春膏赫然在列,是兰州大学创始期的重要校长。回来后,笔者梳理、考证了相关资料,以此文展示这位五四青年的人生足迹。

书香世家 求学北大

邓春膏(1900—1976),字泽民,别号哲民、哲明,出生于今青海省循化撒拉族自治县起台堡村(当时隶属甘肃省)。邓氏家族虽居住在穷乡僻壤,但却重视教育。邓春膏的父亲邓宗(1882—1955),字绍元,于 1902 年入甘肃大学堂(后改名甘肃高等学堂)学习,1906 年毕业后考入京师大学堂学习,1909年从大学堂优级师范科毕业。1911 年回甘肃办教育,1913 年任甘肃省立师范学校校长,同年 6 月创办甘肃首所女子师范学校。1921 年,他又创立了甘肃省第一所幼儿园。1923 年,他出任甘肃教育会会长。1928 年,被聘为兰州中山大学(兰州大学前身)评议会评议员。

邓氏家族重视教育,开风气之先,堪称西北地区现代教育的第一代实践者。邓宗的女儿邓春兰,儿子邓春膏、邓春霖、邓春潮,以及侄女邓春藻、邓春芩,都接受了新式学校教育。先是邓春膏、邓春霖分别考取北京大学、清华学校。1919 年 6 月,邓春兰、邓春芩等被北京女子高等师范录取,成为甘青地区首批女大学生。邓春兰到京后,改入北京大学旁听,成为国立北京大学首批女大学生之一。

根据北大所藏学籍档案及 1917 年 11月28日《北京大学日刊》刊登的“知照甘籍学生邓春膏等补给津贴示”,邓春膏先是在 1917 年入北京大学预科补习班学习,1918年考取北京大学预科英文班,1920年夏毕业,随即升入本科哲学系就读。不过根据北大的成绩册记载,他在哲学系只读了一年,1921年秋季学期开始没有到校报到。此时,他应该是考取了甘肃省官费留美,赴美留学了。

在北大读书期间,“五四”运动爆发,邓春膏和其他旅京甘肃籍学生共 90 多人参加了集会游行。在“六三大逮捕”时,邓春膏等 7 名甘肃籍学生被捕,与同时被捕的几百名各校同学一起被关押在北河沿的北大法科校区,后经各界人士营救获释。

在五四新思潮的洗礼下,在京求学的邓春芩、邓春兰、邓春膏、邓春霖姐弟四人受到《新青年》《晨报》等进步报刊的影响和启迪,他们在北大二院北边的三眼井胡同15号的住处成立了春晓学社,同时决定创办《春晓学社季报》,由4人轮流编辑,手抄发行,但实际上只办了一期就停刊了。这唯一的一期由邓春膏负责编辑,刊登了《春晓学社规程》《春晓学社季编辑条例》《宣言》和邓春兰的《晋京旅行记》《北京学界的风潮》《古今的奇事》,邓春膏的《文化之循环状态》《随感录:监狱(一)》和翻译小说《一根皮条》(莫泊桑的短篇小说,今译名为《绳子的故事》)等文章。学社以“研究学术,改良社会”为宗旨,将“自由、平等、奋斗、坚忍”作为学社的信条,并解释学社之所以以“春晓”为名,是因为他们的主张在黑暗社会中如清晨的曦光一样,“稍微透点光明”,但“定有通明的时候”,“我们的主张,总得同人努力,使他在将来的世界上,有实现的一天”。

1920年3月14日,在北大红楼第三十八教室,邓春膏与其他四十余名甘肃籍旅京学生聚会,决定成立《新陇》杂志社,以“输入适用之知识于本省,传播本省之状况于外界”为宗旨。甘肃近代史上第一个进步刊物《新陇》就在北大红楼宣告诞生。

杂志社设编辑部与经理部,当时在北大物理系本科3年级就读的王自治任编辑部主任,邓春膏与韩树淼、田炯锦为编辑兼校对;张明道为经理部主任,苏荫棠为副主任,聂从铎为文书。规定每年除七、八两月外,每月发刊一期,每五期为一卷,每期四十页以上。同年 5 月 20 日,

《新陇》第一期出版发行。

邓春膏在《新陇》杂志第一卷第一期上发表了《我们怎样预备创造新文化?》一文,指出中国过去的文化因“崇拜偶像”、“思想不自由”导致呈现出“因袭的、循环的、退步的”状态。因此,要创造适应时代进步的新文化,首先要毁弃这种偶像崇拜,追求思想自由。强调要“吸收欧化”、“本科学的精神、用科学的方法,去治一切学术”,“利用天然的本能,在社会上作种种实验”。

《新陇》杂志将五四新文化思想传播到边远的甘青地区,为闭塞的西部地区打开了一扇了解新世界的窗口,成为当时甘肃最有影响的刊物之一,影响了千千万万的甘肃青年,在一定程度上推动了甘肃的青年学生运动。

执掌兰州大学(甘肃学院)

传承五四精神

1921 年秋,怀着对新思想、新文化的渴求,邓春膏赴美留学。他先后在斯坦福大学、芝加哥大学学习,1927 年获博士学位。他成为了甘青地区的第一位留学生,同时也是甘青地区第一个获得博士学位的人。

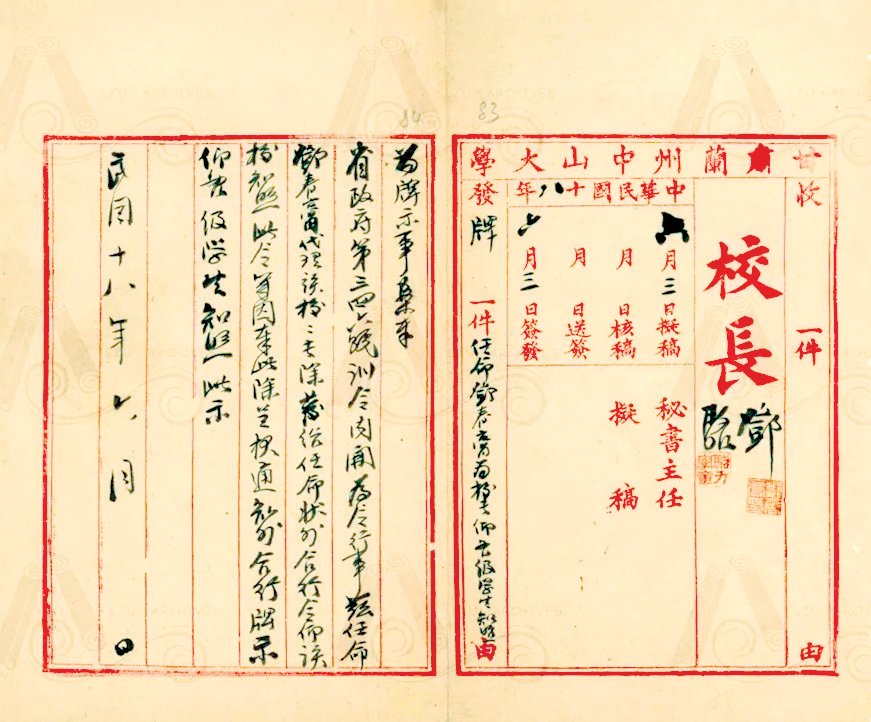

1928 年冬季,邓春膏回国,途径上海时,当地一所大学想聘他为教授,但他决意回到教育落后的甘肃,为家乡教育事业服务。1929 年 2 月,甘肃省主席刘郁芬聘请邓春膏为成立不久的兰州中山大学教授兼教务长,6月改任代理校长。1930年兰州中山大学改名为甘肃大学,邓春膏继续任校长。1931 年甘肃大学改名为甘肃学院,他继续任院长一直到 1936 年 5 月。邓春膏主持这所甘肃最早的高等学府达8年之久,这 8 年恰是兰州大学历史上条件最艰苦的时期。他殚精竭虑地维持了学校的生存,并使之得到了逐步发展。

当时军阀混战、政局动荡不安,学校经费困难、师资匮乏。甘肃学院每年教育经费只有 9 万元,到 1934 年为止,政府积欠的教育经费已高达20多万元。面对如此窘况,邓春膏一方面从实际出发,多次调整系科设置,通过各种关系聘请优秀师资;作为一校之长,邓春膏在承担繁重的行政工作同时,还亲自讲授哲学概论、西洋哲学、法律哲学、经学通论和英文等数门课程。另一方面,他多方筹措经费,并协同全体教工开源节流,逐年修建教室、办公室、师生宿舍、图书馆等设施。

作为曾经亲身经历过五四新文化运动的北京大学学生,邓春膏在大学管理方面的很多举措都具有蔡元培校长当初治理北大的影子。

受北大蔡元培校长兼容并包的办学思想影响,邓春膏也以思想自由,兼容并包的精神办学。他任校长时逢大革命失败,国共分裂,兰州也进行“清党”,人们对于左倾人士避之唯恐不及。但是邓春膏聘请教师唯看是否有真才实学,不管其思想左倾右倾,只要有教学需要就聘用。例如,思想左倾的张次房毕业于日本东京大学法律科,是甘宁青三省最早介绍马克思的科学社会主义学说的人,邓春膏聘其为甘肃学院教员兼政治专修科主任,讲授《劳工法》《行政法》《民事诉讼法》。又如,当省立第三师范学校校长高抱诚在其未婚妻张从贞病故后,续聘张从贞之妹张淑贞为妻时,“地方端人正士,无不一致反对”,这些“端人正士”认为高抱诚曾教过张淑贞,两人有师生之名分,遂组建维持纲常名教团,编印传单,在报刊杂志发表文章,反对高张师生结婚,成为当时轰动全国的事件。面对守旧势力的舆论压力,邓春膏依然力排众议,聘用高抱诚为秘书主任兼附属高中部主任。由此可以看出五四新文化运动倡导的反对封建意识、尊重个性解放的精神对他的影响。

他像蔡元培一样高度重视学术,大力支持教职员开展学术研究,举办各种学术活动。他从有限的经费中拨出专款,先后创办了《兰州大学月刊》《甘肃大学季刊》《甘肃大学半月刊》《甘肃学院季刊》等学术刊物。他还举办各种讲习会,延请学者与社会名流进行演讲,与学生展开讨论,活跃学术气氛,开阔师生视野。

当年蔡元培在北大高度重视学生体育和军事训练,推动成立北大体育会、学生军,改变北大学生不爱运动的习惯。邓春膏也非常重视学生的身体素质锻炼,大力倡导体育活动,规定学生在每天下午的课外活动时都要去操场锻炼,他还经常亲自监督。即使资金窘迫,他依然每年派人到天津去购置篮球、足球、排球、网球及其它体育器械,并专门聘请体育教员教授学生们田径、球类、武术等体育课程。

邓春膏始终保持着对国家前途命运的关注,注重学生理想信念教育。他曾在学校暑期讲习会上做主题为“理想与人生”的报告,告诫学生不要把读书仅仅作为取得毕业资格,便于以后谋生的手段,而要树立远大理想,专心研求学问;不要因世事和环境的改变而丧失理想,应以拯救国家于危难为己任,毕业后勤勤恳恳地为甘肃人民服务。他曾对甘肃学院第二届法律系毕业生叮嘱:“当此国际风云诡谲,沿海举足荆棘之秋,促进边疆教育以巩固国防,是谋国者共赴之地也”。1933 年初,邓春膏与刘汝璠、郭纬屏、谭克敏被推举为“西北问题研究会兰州分会”常务干事,会址设在甘肃学院。他们除了在甘肃学院中山堂举办“西北问题暑期学术讲演会”,开展有关开发西北的演讲外,还创办了《西北问题研究会刊》。

1936年,邓春膏因抗议教育部对甘肃学院系科设置的不合理撤并,愤而辞职,但他并没有完全脱离学校。1938年至1940年期间,邓春膏被聘为甘肃学院教授兼文史系主任。1948 年春,国立兰州大学发生甘肃本地学生被煽动攻击外省籍教授事件,导致一名学生身亡、数名教授受伤。一时间,师生人人自危,全校陷于混乱。邓春膏受请出面斡旋,竭尽全力平复双方的情绪,稳定了教学秩序,化解此次危机。1948年9月,邓春膏被聘为国立兰州大学教授。

书生从政 冰心可鉴

1936 年,邓春膏任甘肃省政府顾问,开始进入政界。1939 年,他任甘肃临时参议会参议员。1940 年,在陕西水利专家李仪祉的推荐下,时任监察院长的于右任任命邓春膏为监察院监察委员。当时为抗战时期,监察院迁至重庆,故而在 1940 年至1946年间,邓春膏大部分时间生活在重庆金刚坡。

邓春膏恪尽职守,认真履行监察职务,对于大后方一些公职人员的各种贪赃枉法行为绝不姑息。他曾弹劾国立贵阳医学院院长和代理总务主任违法失职,弹劾财政部贸易委员会前总务处长利用职权营私舞弊,检举国立第十中学校长违法贪污等。他还经常针对各地区发展中存在的问题提出建设性意见。如针对湘桂边区苗胞的民生疾苦,他建议行政院制定救济办法,并请湘黔两省的政府尽快执行,以便改善当地群众的生存条件。

1947年,监察院任命邓春膏任甘、宁、青监察使。他在短短的一年任期内,不辞辛劳,走遍了甘、宁、青诸地,实地考察各地的民生民情。每视察一地,必写报告上呈监察院。期间他接访大量民众,发现了很多问题,涉及田赋、兵役、矿产资源、水利、畜牧业、教育等。邓春膏认真调查,分析问题的根源,分别提出处理意见。涉及法律问题的,他将案件转交到相关司法机关进行处理;涉及公务人员贪赃枉法的,他毫不留情地履行监察职能,进行弹劾、检举。他尤其重视教育问题,对西北地区留学和国民教育普及工作都曾积极提出改进建议。

1948 年 9 月,由于监察使制度取消,邓春膏重返国立兰州大学,被聘为教授。1949 年 8 月,他被任命为考试院甘、宁、青考铨处处长。

中华人民共和国成立后,百废待兴,邓春膏积极参政议政,以满腔热情投入新中国的建设。1950 年,他应邀列席甘肃省人民代表大会。1951 年 3 月,邓春膏加入了民革。4月,中共甘肃省委统战部任命邓春膏为民革兰州分部驻会常委兼秘书组长,后又任民革甘肃省委会常委兼秘书组长、民革甘肃省委社会联系工作委员会主任委员、省政协委员。1958年,邓春膏调任兰州市政协驻会委员,从事搜集兼整理研究地方文史资料的工作,发表了《五四运动时期甘肃旅京学生刊物〈新陇〉》等文。

1976 年 4 月 7 日,邓春膏因心血管病突发而逝,享年76岁。

作为亲身经历过五四运动洗礼的一代青年,邓春膏毕生身体力行,致力于教育救国,使爱国、进步、民主、科学的五四精神在祖国大西北地区传承弘扬。百年回首,正是这一代青年开启了中华民族伟大复兴的征程。

(作者为北京大学校史馆副研究员)