中俄合作赋能创新实践 温大学子匠心筑梦机械赛场

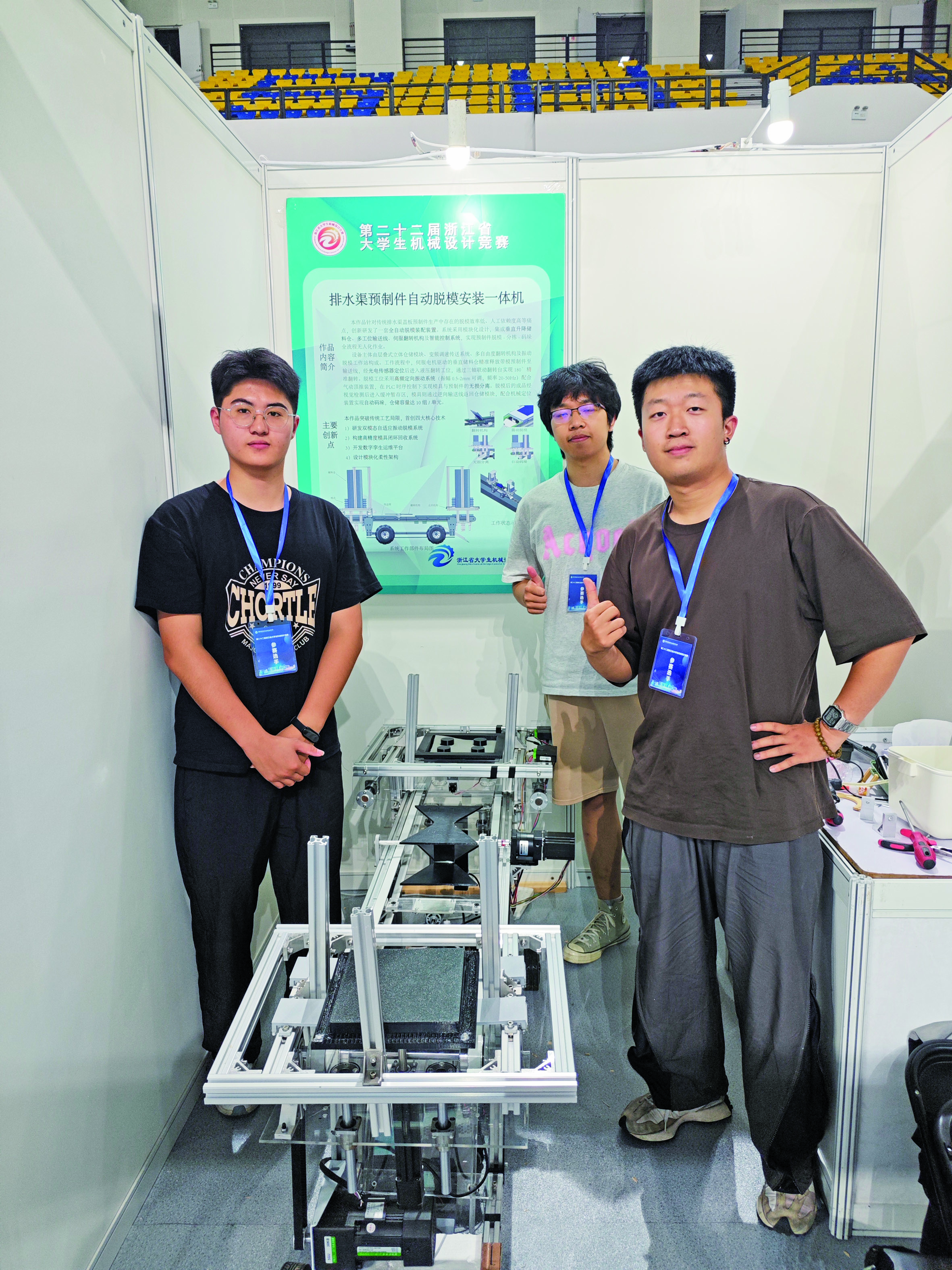

排水渠自动脱模装置项目团队

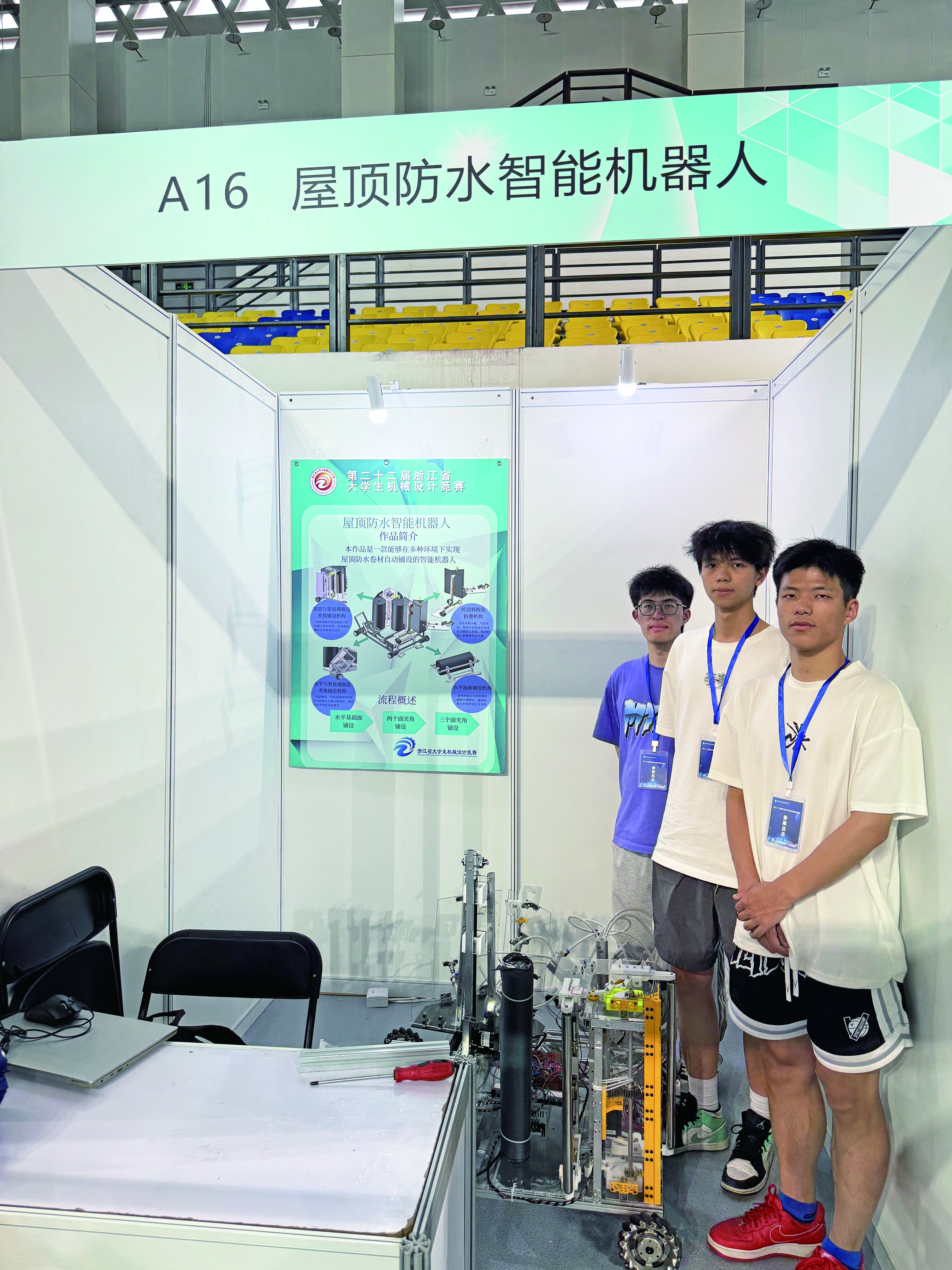

屋顶防水机器人项目团队

2025 年 5 月,第二十二届浙江省大学生机械设计竞赛在浙江广厦建设职业技术大学举行。本届竞赛以“机械之精,创新之力,共筑美好家园”为主题,吸引了来自全省 55 所高校的 474 支参赛队伍同台竞技, 参赛人数和作品质量均创历史新高。 在这场代表浙江省大学生机械设计最高水平的赛事中, 温州大学 13 支参赛队一共获得一等奖 4 项,二等奖5 项,三等奖 2 项。 其中实物组 9 支参赛队更是以 100%获奖的优异成绩成为亮点。

中外合作显优势 国际视野促创新

在三天赛事中, 温州大学机电工程学院参赛队凭借突出的创新能力和扎实的专业素养崭露头角, 获奖数量和等级均位居全省高校前列,创历史新高。 值得一提的是,学院选送的 11 支参赛队伍(含 9 支实物组)全部获奖,这一佳绩在全省高校中独树一帜。

在 9 支获奖的实物组队伍中,5 支有机械工程(中外合作)专业学生参与,其中 3 支由该专业的学生担任队长。此次竞赛中,机械工程(中外合作)专业学生的表现格外亮眼。优异成绩的取得, 与该专业独特的国际化培养模式密不可分。

中俄合作为专业建设和人才培养有许多独特优势。首先,课程融合促使学生接触多元的工程教育体系, 帮助学生从中学习不同的设计思路与解决问题的方法;其次,通过联合实验室与教师协同指导, 学生在项目研究中能够获得更加国际化的视野和技术支持;此外, 中俄双方的文化和教育理念互补也增强了团队成员之间的跨文化沟通能力和协作效率。 据指导老师任燕和冯铭介绍,“在本次竞赛中, 中俄合作不仅拓宽了团队的技术方案来源,还在设计理念、材料选择与制造工艺等方面带来了不同视角的碰撞和优化, 有效提升了作品的综合质量和国际竞争力。 ”

创新源于生活 解决行业痛点

在众多获奖作品中,混凝土预制件自动脱模装置与屋顶防水智能机器人尤为引人注目。

排水渠自动脱模装置:从工地痛点到创新突破

由 2023 级机械工程 (中外合作)1 班的黄明睿团队研发的“混凝土预制件自动脱模装置”获得大赛二等奖。 据队长黄明睿介绍,选题阶段, 团队从大量建筑工地视频中发现工人进行混凝土预制件脱模时十分费力,他们敏锐地意识到这一环节存在改进的空间。经深入调研后, 发现目前市场上缺乏高效的自动脱模设备,人工操作不仅效率低,还存在安全隐患。为实现设计规划,团队成员前期经过大量调研找到现有工艺痛点, 中期建模反复修改六七版,后期精准搭建实物,确保方案落地。

任燕和冯铭老师评价道:“团队的整体表现非常出色。他们不仅从实际生产痛点出发,准确把握了脱模过程中存在的效率低、 人工成本高、劳动强度大的问题,而且提出的自动化设计方案具有较高的工程可行性和创新性。在行业应用方面,该装置在建筑预制构件加工、 装配式建筑施工等领域具有较强的推广价值,特别是在提升生产效率、保障作业安全和实现智能化转型方面具有积极意义。 ”

屋顶防水机器人:大一新生填补行业空白

另一项斩获一等奖的“屋顶防水智能机器人”由 2024 机械工程(中外合作)2 班的林佳伟团队研发,他们的创新成果填补了行业空白。

谈及项目选题初衷, 团队负责人林佳伟向记者透露, 当下建筑装修行业机械化程度较高,但细分领域仍存创新空间。团队敏锐捕捉到,作为装修重要环节的屋顶防水,长期处于关注度低、 机械化水平不足的状态, 并且从业者大部分为大龄工作者。基于此,团队着手研发智能机器人, 力求突破行业发展瓶颈。

作为大一新生,林佳伟首次参加大型比赛, 并带领团队获得佳绩。他坦言,研发过程挑战重重, 尤其在结构设计与电机调试领域,曾一度陷入困境。“当时很多知识都很陌生, 完全摸不着头脑。 ” 林佳伟说。 随后,他通过不断地向有经验的前辈请教,利用空余时间钻研学习,不断攻克技术难关,最终助力团队交出亮眼答卷。

“屋顶防水智能机器人”项目的成功,不仅展现了青年学子的创新思维与实践能力, 更为建筑装修行业智能化发展提供了新思路。

以赛促学:温大创新人才培养模式

温州大学始终坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的教学理念。 在课程体系设计上,注重将理论教学与实践项目深度融合, 例如通过课程设计、 工程训练和 CDIO 项目等形式,将知识点落地到具体工程案例中。 对于有潜力的学生, 学校实施“导师制+项目驱动 + 校企协同” 的人才培养机制, 提前介入科研和工程项目,强化其创新思维和实际动手能力。

从排水渠自动脱模装置到屋顶防水智能机器人,温大机电学子用创新诠释了“机械改变生活”的真谛。 随着中俄合作专业的深入发展,这支兼具国际视野与本土情怀的机械新锐队伍,正在为“中国智造”注入源源不断的青春动能。