从“浙”里到阿里,商大老师“援”梦西藏

今年元月前夕的杭州,寒风中还飘着新年的烟火气。浙江工商大学会计学院教师张超在杭州东站候车室,轻轻拭去妻子眼角的泪花,挥手告别。上车时打开保温杯,母亲泡的姜茶还在冒着热气。这趟跨越5240公里的援藏之旅,承载着太多牵挂。

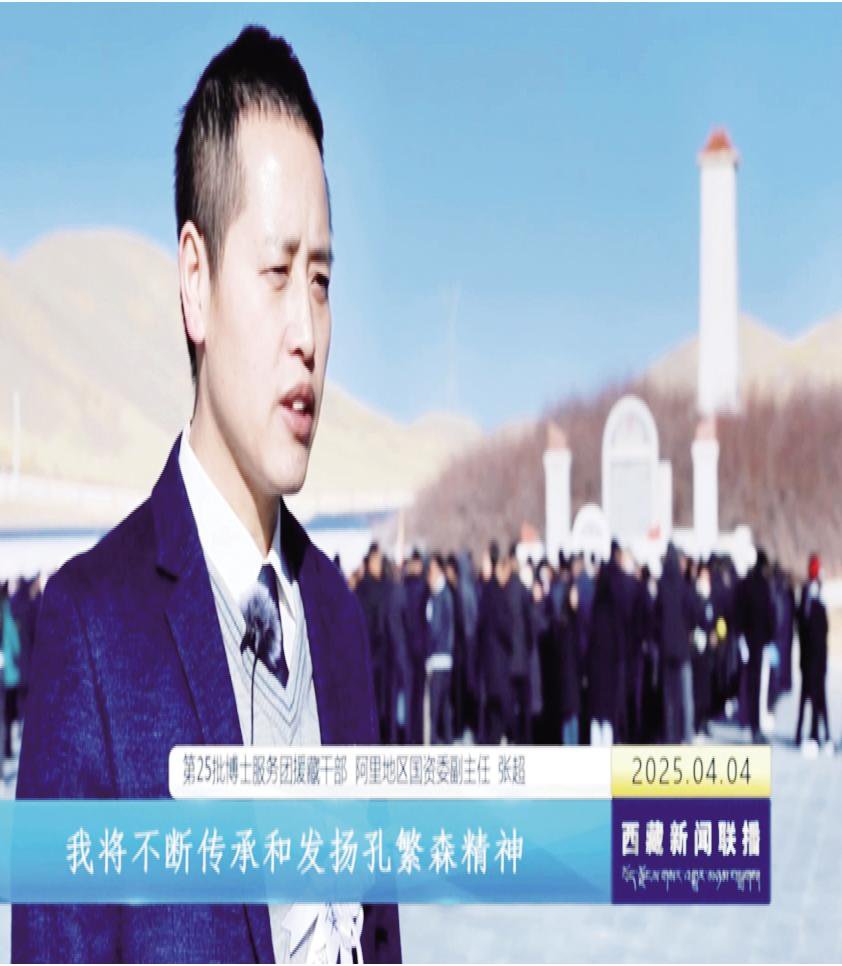

从温润的江南水乡到雪域高原,火车窗外的景色不断变换。当平均海拔4500米的西藏阿里地区狮泉河镇出现在眼前,张超因高原反应胸闷气短,嘴唇也泛起乌紫。但作为第25批博士服务团援藏干部,他深刻地明白自己肩负的责任。

来到西藏阿里地区行政公署国有资产监督管理委员会,张超迅速投入工作。面对简陋的办公条件和艰巨的国企监管任务,他白天走访企业,晚上挑灯研究财务方案。他说:“这里需要专业的财务人才,我不能辜负学校的信任。”

从钱塘江畔到雪域高原,援藏之路始于足下

在财会2403班的新学期班会上,班主任张超与同学们进行了一次横跨大半个中国的视频班会。“同学们好久不见,大家开学一切顺利吗?我的高原反应算是完全克服了,体重管理年,大家要好好锻炼啊。”与以往“老生常谈”地叮嘱同学们好好锻炼身体不同,这一次,张超在青藏高原,与同学们分享了强健体格的重要性和他刚参加植树节活动的感受。

去年11月,看到学校发布的援藏博士服务团报名通知,张超毫不犹豫地递交了申请。“祖国的需要就是自己的责任,我的小舅子是一名军人,在西藏日喀则市为国守边12年,我自己也对援藏这件事向往已久。”经过选拔,张超成功入选第25批博士服务团,刚过完春节便踏上了援藏之路。48小时的长途火车再转乘飞机后,迎接的队伍为张超和所有援藏干部献上了洁白的哈达。

每一个援藏干部的故事都从“适应”开始,张超也不例外。他的办公驻地在西藏狮泉河镇,空气稀薄冷冽,早晚温差剧烈,意料之中的高原反应成了张超初入西藏后遇到的最大的困难。平时热爱体育运动、身体素质过硬的张超没有依靠药物的辅助,而是让身体逐渐自我调适,通过两个月的长周期,以最自然的方式适应高原环境。“我不是只在这里一两周,而是要踏踏实实工作生活一两年。”张超说,想要融入,首先就要从身体开始。

对口帮扶,跨越山海的双向奔赴

他说:“来到这里,就要为这片土地做点什么。”张超一边克服身体不适,一边迅速投入援藏工作。在四个月的时间里,他在藏区跋涉走访企业深度调研20余次,撰写调研报告6篇,脚踏实地去了解这片土地真正需要的是什么,自己又能为这里做些什么。在走访调研中张超发现,企业的制度和管理观念较内陆地区都相对滞后,企业更是急需方方面面的专门人才。企业中,具有高级会计师、技工和研究生学历的仅有3人,且均是援藏干部,达到大学本科学历的企业职工不到15%。面对这样的状况,张超和其他援藏干部倾其所学,将浙江的好做法和经验介绍到西藏,助力解决土地房产遗留问题,以点带面推进存量资产盘活,助力当地国企改制方案的制定,并为十个监管的市直企业撰写专业的调研报告。

来到狮泉河镇,对基层工作单位现有人才的培养是张超工作的重点。很多干部财务管理的专业能力相对薄弱,而他却将这种培训当成一种乐趣:“我通过传帮带、开讲座等方式进行专业知识的教学,开展专门的业务培训,再结合企业调研时的真实财务报表‘一手资料’,来提升干部职工的专业能力和实践能力。”张超老师自豪地说,“我也在努力推动西藏、浙江两地的交流,促成西藏国资国企的骨干走进浙江,走进浙商大,将更多先进的浙江经营理念、经验和资源带回去。”

格桑花开,见证青年力量

在这场援藏的伟大事业之中,张超是众多援藏师生的缩影,是众多奔赴扎根祖国边陲的“商大人”的优秀代表。

浙商大财务2001班的张小艳,毕业后来到西藏那曲市工作。当她了解到母校的张超老师来援藏后,内心倍感亲切,激动地说:“缺氧不缺精神,海拔高境界更高,希望跟老师一起努力,做光荣的西藏建设者!”一线工作让张超接触到了许多像张小艳一样,来自全国各地的西部计划、西部专招的优秀青年。这些从祖国各地来到西藏的年轻人,像在严寒中的炽热火炬,也让张超备受鼓舞。

在工作条件十分有限的改则县察布乡,张超曾经在日记中写下:“乡里的条件要更加艰苦一些,光伏发电并不稳定,遇到下雪或者沙尘暴的天气就会停电,夜间温度最冷会到零下30℃,睡觉的地方还在烧碳炉取暖。”当时的艰苦条件可见一斑,但是,像张小艳一样的青年工作者依旧在高原上守望,年轻的力量继续在高原的冻土中激扬,严寒驱离不了心底的火焰!

“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”,这是国家的召唤,也是他们写给自己的青春箴言。“只要祖国需要,我们就会义无反顾”这句掷地有声的誓言是浙江工商大学师生们共同的心声,一代又一代浙商大教师踏上援藏援疆的征程,百余名浙小商投身西部计划志愿服务。“不以山海为远”,他们用行动证明商大人的家国情怀,永远在祖国最需要的地方熠熠生辉!