校史新考

新的女性,勇敢向前冲

——记早期北京大学政治学系女生

1921 年 8 月,重庆女二中部分女生剪发后合影,右二为刘尊一。(资料来源:《老照片》第5辑,山东画报出版社,第41页)

1920年9月,蔡元培领导下的北京大学开始正式招收女生,开中国近代大学男女同校之先河。最初,女生主要集中在人文学科各专业。不久,其他学科都有了女生的身影。但与人们想象不同的是,女生人数较少的专业,并不是艰深难学的理工科,而是政治学。这多少会有些令人意外。从北大政治学第一届本科生招生到1949年的40年间,有案可查的毕业生约700多名。其中,1949年之前招收的政治学系女生大约12名,确认毕业的约7到8名,只占全部毕业生的1%左右。

一、值得认识的早期北大政治学系女生

1.刘尊一(1904-1979),四川合江人。中学时代就表现出追求新思想和妇女解放的勇敢。1921年,她曾与同校女同学一起带头反抗四川地方军阀政府禁止妇女剪短发的规定,并在剪短发后留影以示抗议。

1923年,刘尊一考入北京大学预科,1925年升入政治学系本科。她是北大政治学系录取的第一名本科女生,也是北大早期的共产党员之一。

由于参加革命活动,刘尊一没能从北大政治学系毕业,但她却有着多彩传奇的人生。读书期间,她不仅参加学校的各种女生联谊活动和学术活动,还积极参与了李大钊组织的少年中国学会。1925年她在争取关税自主的游行示威中受重伤,“1925年12月26日北大学术研究会慰劳会员刘尊一、张经,二君为争关税自主,被爪牙打伤,近始痊愈”(见《北京大学纪事》,北京大学出版社,第177页)。

1926年的“三一八”惨案中,刘尊一也受了伤。此后,按照党组织的安排,她从北大政治学系转到上海大学社会学系继续读书。1922年建立的上海大学是上海左翼进步活动的重要阵地,多名共产党人在此校担任领导和教员。刘尊一转入上海大学后,与全国学联主席、原北大国文系旁听生、共产党员何洛结婚,并在周恩来领导下,担任了中共江浙区委妇委会的部长。1927年“四一二”政变后学校被查封,她与何洛一起被捕。何洛被处决,刘尊一因有身孕免于死刑。后由其同学向当时的上海市政府秘书长、桂系反蒋派的重要人物潘宜之疏通营救。潘宜之设法将刘尊一保释出狱后,爱慕其才,与之结婚。1928年,刘尊一曾赴日本留学,但因照顾何洛烈士的遗孤而未完成学业。1932至1934年,她赴英国学习教育学;抗战期间参加抗日活动,同时做统战和情报工作,受到周恩来的肯定;新中国成立后在重庆多所大学任教;她出版过《学生运动与救国教育》《家庭教育与学校教育》《民众教育》《社会学》《新教育概论》等著作。1979年,刘尊一因病去世。

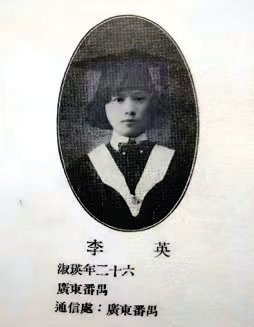

李英本科毕业照

2.李英(1906-?),广东番禺人,1926年考入北大政治学系,1930年毕业,获得学士学位,是北大政治学系第一个本科女毕业生。

毕业后她继续选修法文一年。遗憾的是,她后来的发展轨迹不明。有回忆说她后来回到了广东教书,也有人说她出洋留学了。在那个时代,能坚持完成学业,那应该是一位有主见的知识女性。

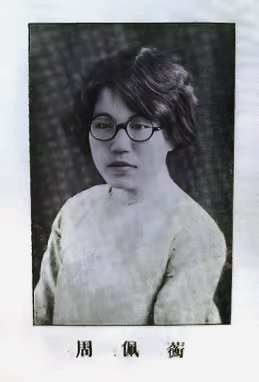

3.周佩蘅,贵州人。1927年考入北大政治学系,1931年毕业并获得学士学位。

毕业后,周佩蘅先到贵州教小学,后回北平“大中公学”

(今北京市第22中前身)任教至1948年。大中公学是北大师生在国共合作的背景下于1924年创建、以光大中山主义为宗旨的中学,第一任名誉校长是蔡元培。

纪清漪本科毕业照

4.纪清漪(1904-1998),河北献县人,幼时跟随家人远赴黑龙江。1927年考入北大政治学系本科,1931年毕业。纪清漪是清代著名学者纪晓岚的直系后人,读本科时,便表现出专业敏感性和政治热情。她参加了爱国组织“新东北学会”,负责编辑《华北日报》旗下的《新东北》(半月刊),并把自己在北京大学的地址作为刊物的通讯地址。

1929年一个偶然的机会,她在报刊主编那里看到了日本田中首相于1927年“东方会议”后呈给日本天皇的奏章《对满蒙的积极政策》(后被称为《田中奏折》),其内容包括了日本侵略中国的详细设想和全面计划。出于专业素养以及对东北问题的持续关注,她十分敏感和警觉,设法借出这个文件,连夜找同学抄写赶印,第二天向各主要媒体和一些政府机关寄发,使《田中奏折》主要内容公布于众,引起全国乃至全世界的震惊。(当然,《田中奏折》的披露,可能并不止纪清漪一个线索)纪清漪还与新东北学会合作,将《田中奏折》的节译印成单行本发行。在长达14页的序中,纪清漪呼吁道:

“我们读完这本书,应该知道日本的侵略东北是无时无刻不在进行,千辛万苦也要达到的。中国的当局,民众,总该醒觉了,利刃当头,还在瞌睡吗?”

毕业后,纪清漪曾在北京市女二中兼任国文教师,古典文学研究专家叶嘉莹就是她那时的学生。1932年她开设了律师事务所,成为京津地区第一个执业女律师。1936年,她帮助起草营救爱国七君子的通电稿,以立法委员和律师代表大会代表的身份,积极参加抗日活动。抗战胜利后,她为美军暴行的受害者奔走呼吁。北平解放前夕,做了很多争取和平解放的工作。新中国成立后,参加了政务院政法委员会的司法改革和清理法院积案等工作,担任《法学词典》的编委。1998年1月11日,纪清漪在北京逝世。

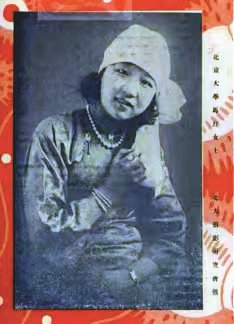

马珏

5.马珏(1910-1994),浙江宁波人,1928年考入北京大学预科,1930年升入北大政治学系本科。少时在北平孔德学校读书时就显露出才华,曾在校刊上发表《初次见鲁迅先生》。鲁迅极为欣赏她的才华,在日记中多次记录与她的交往。她的志向本来是农科,但预科毕业后,她按照父亲马裕藻的建议报考了政治学系,希望做中国的女公使。1932年“一·二八”淞沪抗战发生后,马珏参加了“北大慰劳上海抗日将士募捐团”,与同学一起上街募捐(见《北平晨报》,1932年3月3日)。除了学业之外,她还学习昆曲、话剧表演等,曾因为相貌和气质而闻名,屡次登上杂志。

20世纪30年代开始,北大政治学出现了学术“中兴”时期,政治学系一时名师云集,国际关系和外交史研究在全国领先。但遗憾的是马珏没有完成学业成为女外交官,于1933年退学结婚。

6.朱兆兰,1931年由北平笃志女子中学考入北大政治学系,1935年毕业。曾在《合作与农村》杂志1936年第3期发表《新俄的农人》。

7.王义萼,河北正定人。1929年考入北京大学预科,1931年升入本科。因本科期间多门考试成绩不及格,1934年退学。

8.刘琴如,1942年考入西南联大政治学系,1946年10月被分到北大政治学系读4年级。但在后来北大毕业生同学录和政治学系同级学生的毕业论文目录中未见她的名字。经查阅北京大学学籍档案,她曾办过休学手续,至于是否复学并最终完成学业,暂不能确定。

9.高月尊(1922-?),山东潍坊人。1943年考入日本占领北平时期的伪“国立北京大学”。1946年10月由“北平临时大学”分到北大政治学系3年级,她的名字曾出现在北京大学1947年“应届毕业生名单”中,但在北大档案馆学籍卡中显示她在这年留级。她的名字也曾出现在北大政治学系学生会于1948年7月编印的《师生通讯录》中,但目前没有查到她的毕业信息。

10.杨桂馨(1925-2006),后改名为马骏,天津人。1945考取日本占领北平时期的伪“国立北京大学”,随即在日本投降后参加了“北平临时大学”的补习。1946年被分到北大政治学系2年级。1946年12月,北平发生了驻华美军强奸北大女学生事件。作为北京大学女同学会的会员,她与同学一起组织北京大学的抗暴活动,并发起了全国性的抗议美军暴行、要求国民党停止对学生的迫害的声势浩大的运动。1947年10月她参加了民主青年联盟;1948年9月加入中国共产党;1949年毕业后在中国人民大学法律外交研究室读研究生,之后留校任教;1955年至1964年,调任外交学院国际法教研室;1964年至1969年任职于外交部国际法研究所和中国科学院社会哲学科学部法学研究所;1980年回外交学院国际法教研室任教,成为中国大陆较早招收国际法专业研究生的教授之一;她还担任了中国国际法学会秘书长、常务副会长,是蜚声海内外的女国际法学家。

11.万之敏,1945年考取日本占领北平时期的伪“国立北京大学”,1946年由“北平临时大学”分到北大政治学系1年级。正常情况下应于1950年毕业。

12.汤运如,1949年9月考入北大政治学系,正常情况下应在1953年毕业。

以上万、汤两位同学不计入1949年前毕业女生的数据中。

二、她们为什么是勇敢的?

1949年前,北大政治学系的女生不仅是其所在的法学院3个系(法律、经济、政治)中最少的,甚至比同时期理工科院系的女生还少。比如,1931年北大共录取新生109名,其中男生100名,女生9名。9名女生的分布是:文科4名,理科3名,法科2名,法科的这2名女生,也不在政治学系【见《北京大学史料》(第二卷第一册),第600页】。又比如,1935年,全校4个年级共有学生926人,其中男生890人,女生36人。女生的分布是:文学院15名,理学院14名,法学院仅7名。法学院的7名女生中,3名在法律系,4名在经济系,没有政治学系的(同上,第614页)。再比如,1947年北京大学录取的1年级新生中,理学院女生高达41名,农学院录取了8名女生,工学院录取了11名女生,文学院和医学院女生数量则更多。而这一年法学院1年级新生只招收了10名女生,其中法律系4名女生,经济系6名(北京大学档案全宗号一,案卷号MC1947)。

1949年之前政治学专业女生少的原因可能有如下几点:

首先,女性不得参加文官考试的规定,影响了女性报考政治学专业。从京师大学堂开始,政治学专业的职业取向就与从政高度相关。科举制废除后,很多人选择政法科,认为这一专业离原来的“学而优则仕”道路最近。晚清翰林院侍讲恽毓鼎在1905年科举制废除那天为之叹息喊悲,第二天就决定让其长子赶快“研究政法学,为他日致用之道。”(见史晓风点校《恽毓鼎澄斋日记》)。不能走科举之路,就去学政法——成为当时一个重要的替代性选择。从民国时期北大政治学毕业生的就业去向看,任职于各级政府机构的人数多达40%以上。这既是最初政治学专业设置的价值取向之一,也是很多学生的自我职业定位。但1913年《文官考试法草案》依然规定“民国男子年满21岁以上者,得应文官考试”,一直到1929年8月新的《考试法》颁布,才在制度上取消了女性不得参加文官考试的规定,但其影响却已生成。1931年中华民国举行第一届高等文官考试,始有女性报名。1935年第三届高等文官考试时,才第一次有女性通过考试【见杨学为主编的《中国考试通史》(第四卷),第215页】。女性从政难,对女生选择政治学是一个制度设置上的限制。

其次,对女性学术能力的偏见使女性在政治学界的学术发展空间很小。比如1916年成立的很“西化”的中国政治学会,居然也以怕女子学问声望不足、影响该会名誉等理由不招收女会员。1923年上海《妇女杂志》第9卷第5期的《政治学会不开女禁》就“批评”道:“政治学会……近拟征求女会员。前日已发出通知,先征各原有会员之同意,刻接得复函多件,对于此事,多不甚赞成,其所持理由,甚不一致,有谓女子学问声望不足者,亦有以恐于该会名誉有关为辞者。”

第三,政治学不是当时女性做教师的最佳专业选择。虽然做中学教师是那时知识女性常见和适合的职业选择,但是担任国文、外语、历史、物理、化学、数学、生物等科的教师,才是最多和更容易的选择。即使在专业选择不定时,还可以先报考更宽口径的教育学系。从资料看,极少有在中学教授政治或“党义”课的女教师。

总之,那个时代政治学系的女生需要面对很多困难和不确定性,包括学业的要求、就业的限制、学术空间的狭小、性别歧视、家庭负担以及以男子为主的职场竞争等等。也正因为如此,我们对早期北大政治学系女生表现出的勇敢表示敬意。

(作者为北京大学政府管理学院教授)