探秘中原大学四次拟更名

———我校与中共中央历史上成立的各中央局溯源

????????? ?? ??????????????????

??????????? ????????? ??????????????????

??????????????????? ??????????????????

??????????????? ??????????????????

??????????? ??????????????????

我校前身中原大学是中国共产党在解放战争后期创建的大学,在其创立和发展的过程中,随着解放战争形势的变化,经历了数次领导机关的更迭。笔者作为我校档案馆校史馆工作人员,在挖掘中原大学档案史料时,发现中原大学曾四次拟更名,分别是:华中人民革命大学、中南人民革命大学、中南大学、中南人民大学。这四次拟更名,虽未最终落实,但隐藏在尘封档案中的历史或可体现新中国成立前后,在中国共产党领导下我国高等教育发展的脉络和初心。

您或许知道中原大学是由中共中央中原局创办的,但您知道,历史上有几个中原局吗?中原大学又是由哪个中原局创建的呢?中原大学为什么要拟更名这么多次呢?下面,就让笔者借档案之眼,带您探寻历史背景,拨开谜团,溯源我校与中共中央历史上成立的各中央局吧。

《中南财经政法大学简明校史》中写道:“学校的前身是1948年由邓小平、刘伯承、陈毅为主要成员的中共中央中原局创办的中原大学。”中共中央中原局在历史上曾三立三撤,创办中原大学的是历史上的第三个中共中央中原局。可以说,我校的创立和发展与中共党史密切相关。

中共中央中原局存在于抗日战争和解放战争时期,其管辖区域大致位于河南、湖北、安徽、江苏、陕西等地,即“得中原者得天下”的中原地区。第一个中共中央中原局是1938年11月,中共中央根据六届六中全会确定的“巩固华北、发展华中”的战略方针成立的,刘少奇任书记。第一个中原局创建了敌后抗日根据地,领导人民抗战,1941年4月27日与中共中央东南局合并,组成中共中央华中局。第二个中共中央中原局是1945年10月,中央根据抗日战争胜利后的全国形势,将鄂豫皖中央分局改名而来的。郑位三任代理书记,李先念为副书记。第二个中原局领导了“中原突围”,创建了豫鄂陕和鄂西北根据地,并随着第三个中原局的组建自行结束。1947年5月,为贯彻落实“三军配合,两翼牵制”的战略反攻设想,中共中央批准组建以邓小平为书记,刘伯承为第二书记,邓子恢为第三书记的第三个中共中央中原局。1948年5月9日,中共中央、中央军委发出《关于改变华北、中原解放区的组织管辖境地及人选的决定》后,中共中央中原局以邓小平为第一书记,陈毅为第二书记,邓子恢为第三书记。下辖鄂豫、皖西、豫皖苏、豫西、桐柏、江汉、陕南等七个区党委。同时带领中原野战军组建了中原军区(刘伯承任司令员,邓小平任政治委员,陈毅任第一副司令员)。1948年5月17日中原局和中原军区机关移驻豫西解放区河南省宝丰县北张庄。1949年5月12日,中共中央决定以中原局为基础组建华中局,撤销中原局和中原军区,成立华中局和华中军区。这就是中共中央中原局三立三撤的历史。

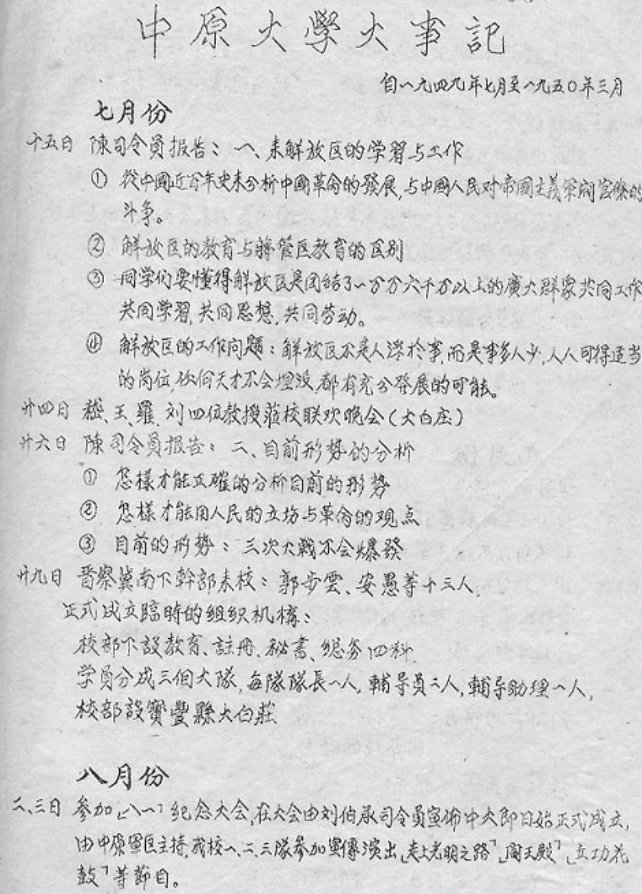

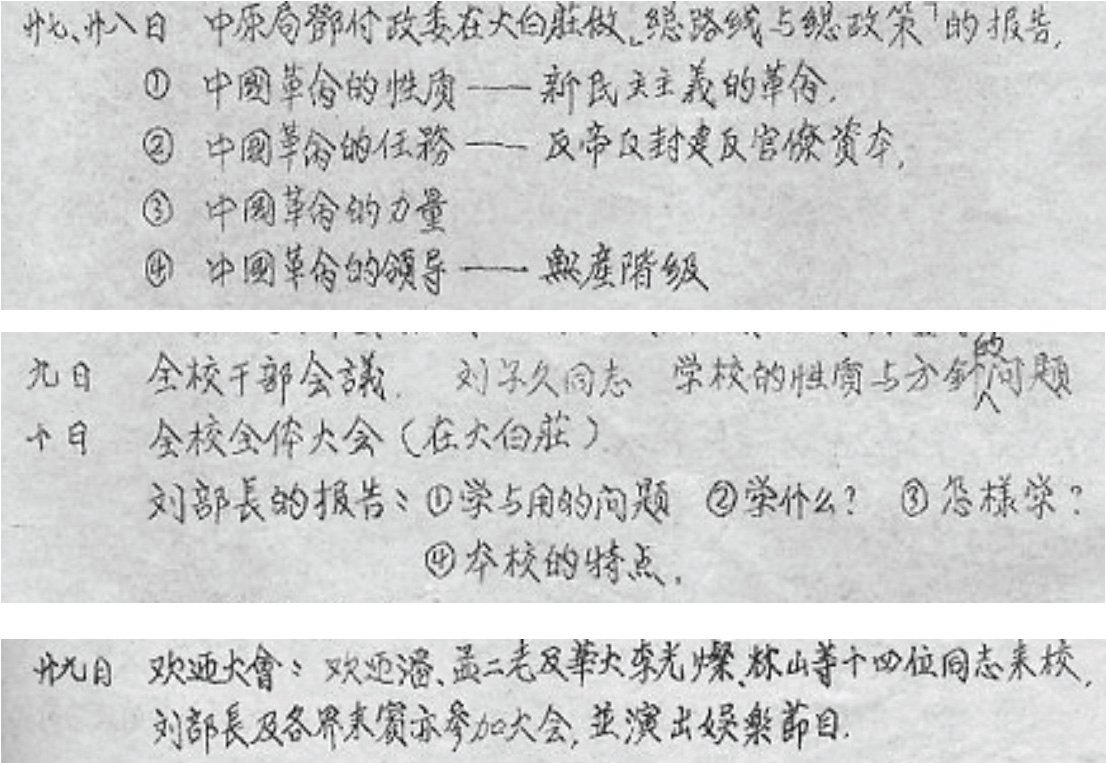

中原大学创建时,校部位于河南省宝丰县大白庄,与中共中央中原局机关同在宝丰县。中原大学筹建期间,中原局第二书记、中原军区第一司令员陈毅任中原大学筹备委员会主任委员。1948年7月,陈毅两次向由开封来解放区的青年(这些青年后来进入中原大学学习)做报告,分别是《来解放区的学习与工作问题》和《目前形势的分析》。1948年8月2日,中原军区刘伯承司令员宣布中原大学成立。1948年8月底,中原局第三书记邓子恢在中原大学做“总路线与总政策”的报告。1948年9月上旬,中原局宣传部部长刘子久在全校干部会议上报告学校的性质与方针的问题,向全校学生报告学习问题。10月底,刘子久和社会各界来宾参加欢迎潘(梓年)、孟(夫唐)二老及华北大学(今中国人民大学的前身)李光灿、林山等十四位同志来校工作的欢迎会。

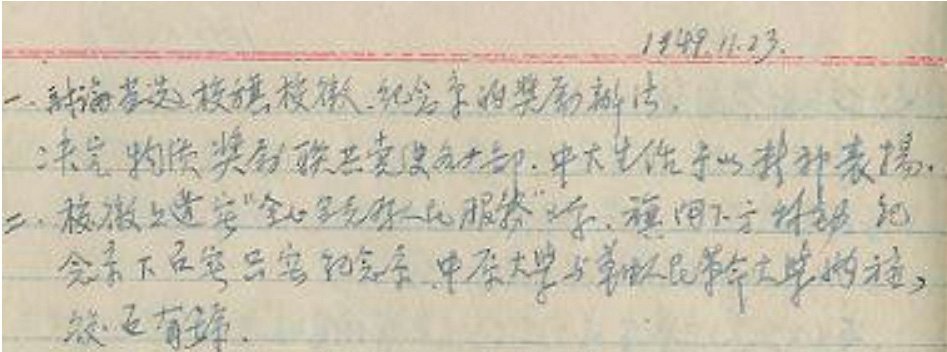

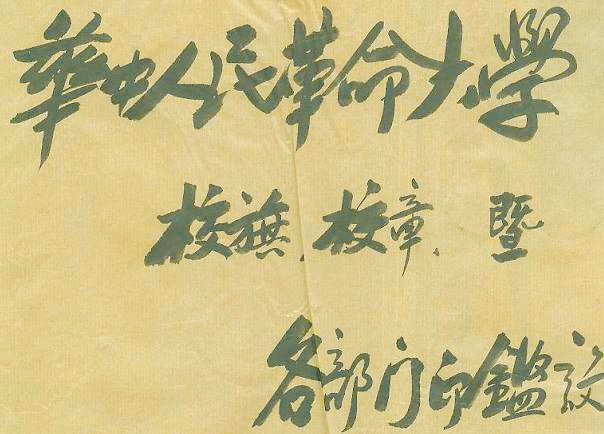

时间来到1949年11月,此时,中原大学已南迁武汉。馆藏档案中三次出现华中人民革命大学的字样。一次出现在11月23日的校务会议记录中,一次是全套本校印鉴校章式样(华中人民革命大学校旗、校章、各部门印鉴设计式样)。第三次则是任命孟夫唐为副校长兼教务长的批文上同时有中原大学和华中人民革命大学两个校名。

中原大学为何拟更名华中人民革命大学呢?中原大学又为何南迁武汉呢?这得从中原大学的第二个领导机关:中共中央华中局说起。前文提到1949年5月12日,中共中央决定以中原局为基础,组建华中局和华中军区,撤销中原局和中原军区。华中局包含河南、湖北、湖南、广东、广西、江西六省和广州、武汉两市。由林彪任华中局第一书记兼第四野战军、华中军区司令员,罗荣桓任华中局第二书记、第四野战军兼军区第一政委,邓子恢任华中局第三书记。下辖河南、湖北、赣南军区。1949年6月7日,中共中央华中局成立,邓子恢率领新组建的华中局机关从河南开封移驻湖北武汉。早在1949年1月时,中原人民临时政府在河南开封成立,1949年6月25日,中原临时人民政府亦由开封迁至武汉。

历史上的中共中央华中局也有两个。第一个中共中央华中局是1941年4月27日由第一个中共中央中原局和中共中央中南局合并成立的。刘少奇担任华中局书记。1945年9月中共中央华东局成立时,此中共中央华中局改为中共中央华中分局,受中共中央华东局指挥。领导我校的是历史上的第二个中共中央华中局。1949年12月26日,广西解放后,中共中央华中局改为中共中央中南局。第二个中共中央华中局存续时间较短,从1949年6月7日成立到1949年12月26日撤销,仅半年时间。我校也在此期间,跟随中共中央华中局从河南开封迁到了湖北武汉。

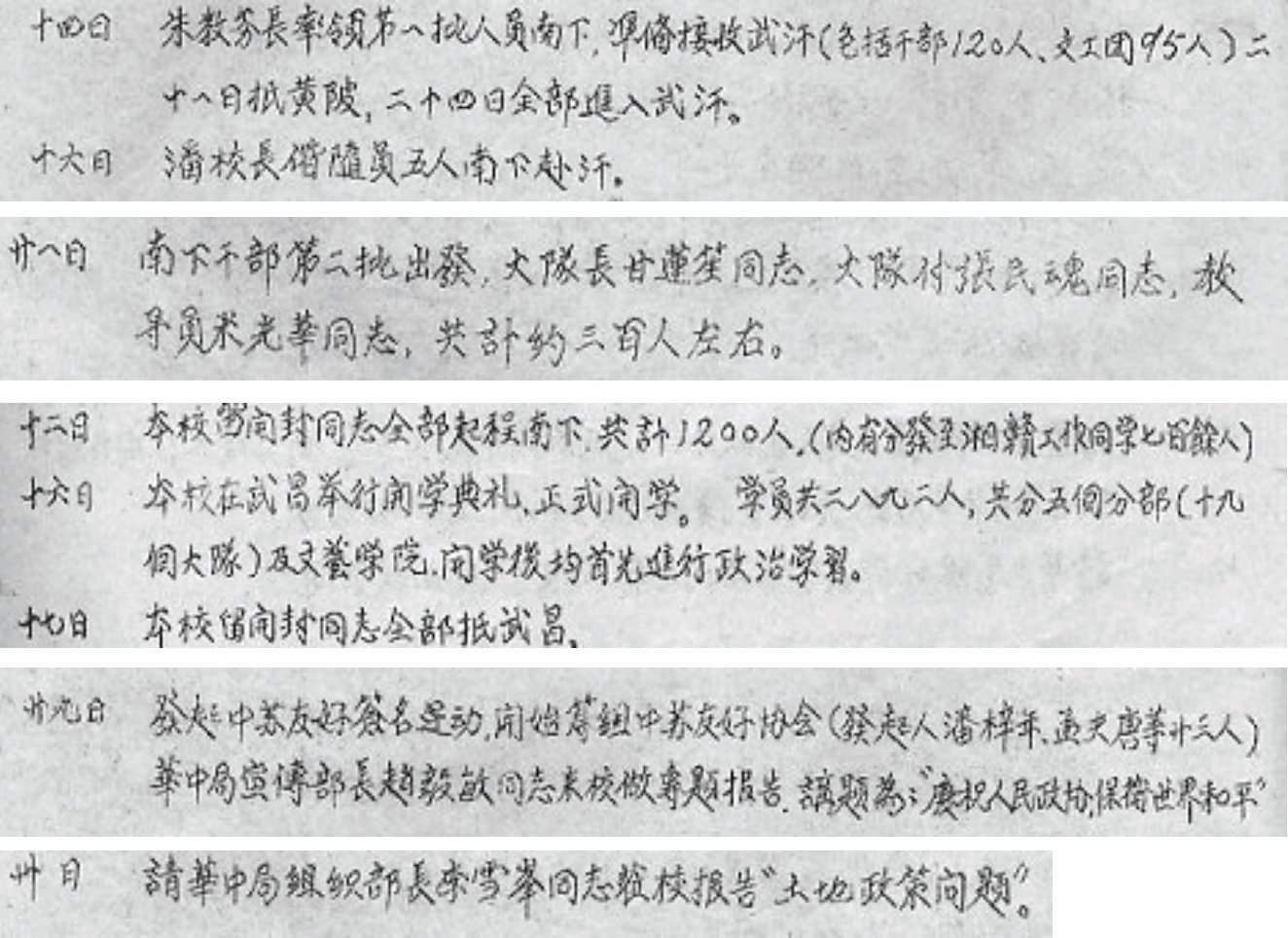

1949年5月14日,武汉解放前夕,中原大学朱明远教务长就率领了第一批人员南下参加武汉接管工作。1949年5月16日,武汉解放,潘副校长等5人南下赴汉。1949年6月21日,第二批300名左右中原大学干部南下武汉。1949年8月12日,中原大学留开封同志全部启程南下,1949年8月16日,中原大学在武昌举办开学典礼。1949年8月17日,中原大学留开封同志全部抵达武昌。1949年9月,华中局宣传部部长赵毅敏同志来中原大学做专题报告:庆祝人民政协,保卫世界和平。1949年10月30日,华中局组织部部长李雪峰同志来中原大学报告土地政策问题。

从档案中可以看出,中原大学拟更名华中人民革命大学发生在1949年底,也就是中共中央华中局改名为中共中央中南局前夕。我们可以合理地猜测,由于领导机关由华中局改为中南局,那么中原大学拟更名为华中人民革命大学显然是不合适的,华中人民革命大学的校名就此搁置了。紧接着,1950年1月,校务会议记录里出现了“中南人民革命大学”的字样,具体为:我校改称中南人民革命大学,校长潘(梓年),付(校长)孟(夫唐),待中南军委会成立后立即宣布。

中南军委会就是中南军政委员会,取代中原临时人民政府,于1950年2月5日在汉口成立。这一时期,全国共分华北、东北、西北、华东、中南、西南六大行政区,实行党政军一体化管理,其中,中南大区党的机构是中共中央中南局,政府机构是中南军政委员会,军区是中南军区。1949年12月26日,中共中央决定将华中局改为中南局,组织机构和人员不变。林彪为第一书记,罗荣桓(未到职)为第二书记,邓子恢为第三书记。1951年11月,邓子恢为第二书记,叶剑英为第三书记。1951年7月增补谭政、李雪峰为副书记。1953年增补李先念为副书记。1954年4月27日,中共中央中南局根据中共中央政治局扩大会议关于撤销大区一级党政机构的决定而取消。

中共中央中南局历史上也有两个。第二个中共中央中南局是1960年10月成立的。第一书记陶铸,第二书记王任重,第三书记陈郁,1966年11月,中共中央中南局被取消。

在第一个中共中央中南局存续期间,中原大学有中南人民革命大学、中南大学、中南人民大学,共三次拟更名的情况。发生时间大致在1950年1月至1950年5月。中南人民革命大学的提法仅留存在1950年1月13日的校务会议记录里。中原大学大事记里则记录这一天中原大学召开了全校干部大会,潘副校长传达全国教育会议决议的精神。

中南人民革命大学的提法无疑与这次全国教育会议有关。第一次全国教育工作会议于1949年12月23日召开。1950年1月6日,教育部关于第一次全国教育工作会议的报告中提到:“在华北、华东、华中南等地区举办人民革命大学、华北大学式的学校或训练班及暑期学习团等,以短期的政治思想教育进行知识分子的改造工作。一方面避免解决了缺乏干部及各项建设人才的困难,另一方面将大批失学失业或走了错路的知识分子,培养提高成为为人民服务的工作人员,在政治上是一个很大的收获。”基于此,中原大学提出改称中南人民革命大学。但是彼时中原大学的办学方针已发生改变(1949年12月底已成立教育、财经、政治三个学院),不再是初期短期培训班的办学模式,而是致力于培养较专门的经济文化工作干部,走在了办新型正规化大学的路上。笔者猜测,中南人民革命大学的校名与中原大学今后的办学方针不符,因此再无下文。

两次更名人民革命大学未果,作为新型正规大学,中原大学受中国人民大学影响,再次向中南军政委员会提出更名申请。最初,大约在1950年3、4月间,中原大学拟更改校名为“中南大学”,由中南军政委员会上报教育部,1950年4月11日教育部回复为免误会为该行政区唯一大学,没有批准这一方案。中原大学又提出拟更名“中南人民大学”,5月11日,中南军政委员会教育部下发关于中原大学更名为中南人民大学的通知。

从拟更改的校名可以看出,中原大学当时的办学方向是综合性大学。收到通知后,中原大学即着手筹备更名工作。然而,1950年6月,第一次全国高等教育会议召开,我国高等教育比照苏联模式办学,全国范围内开始缩减综合性大学并于50年代初开启院系调整,往专科院校方向发展。也许就是这个原因,中原大学虽收到更名通知却一直未采用新校名。一直到1953年,中原大学撤销,中南地区院系调整,以中原大学财经学院和政法学院为基础分别成立了中南财经学院以及中南政法学院。

岁月无声,档案有痕,不忘来时路,方知向何行。从中共中央中原局到华中局再到中南局,中原大学经历了解放战争全面胜利、中华人民共和国成立和革命战争转入和平建设三个阶段。中原大学跟随党中央从在革命战争中诞生并为革命事业培养大批干部的新型革命大学转变为培养专门人才的正规化新型大学,始终秉承着中国共产党创办高等教育的初心。

(作者单位:档案馆、校史馆)