戏得小满,曲终人盈

编者按:文学院“松竹风”学生文创比赛每年举办,第五届比赛的主题为“松竹风影里 唯戏醉人心”,参赛选手以深情笔触和巧妙构思,勾勒出戏曲文化的动人魅力和坚韧不拔的生命力,讲述自己对戏曲传承的理解。本期,本报选登部分获奖文章,以飨读者。

一

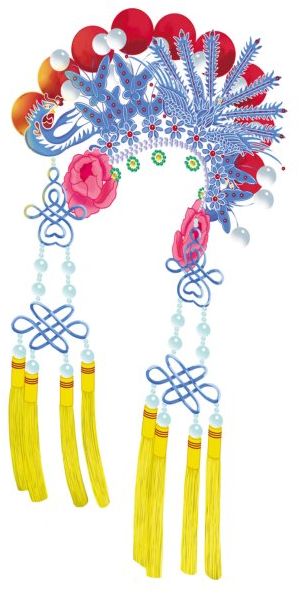

“云敛晴空,冰轮乍涌,好一派清秋光景。”台上,青衣身姿绰约,三尺水袖轻舞,玉手捻指,左比右划,柔肠百转。如意冠四面珠串垂落,随步步生莲而盈盈摇晃。鱼鳞甲映照着四方戏台透进的暖光,金黄闪烁,仿佛无数双噙满泪水的眸。绣花长裙,明眸皓齿,一剑万里弃头颅,好一巾帼虞氏。

一曲终了,台下观看的虞满空悬着嘴,无语凝噎,眼中交织着讶异与艳羡,任凭空落落的酥麻感游走于体肤间,始终难以消弭。在这四方朱漆石墙间,延宕的记忆如潮水般袭来,是幼时收音机里遥遥传出的霸王别姬、贵妃醉酒、白蛇传,是阿奶模仿时不标准的京腔。

鬼使神差地,他并没有离开,而是缓缓步入戏台之后。他的目光游于杂乱的木箱和梳妆台之间,最后落于“项羽”与“虞姬”身上,此时近距离观察他们才发现,眼前这两位早已不复青春年华,脸上虽施浓妆,却难以粉饰岁月刻下的沉重。老人们没有唱完戏的沉浸与回味,而是卸下长裙战袍,每次唱完,二人都要感叹后继无人:“唉,岁月果然弹指一挥间……”

难谅白驹过隙,只恨青丝白,时光锈,心有余而力不足。

他们正要卸妆,抬头却看到虞满小树似地扎在门口一动不动,不免十分诧异。虽然邓州戏曲文化历史悠久,但随着时代的前进,县里的年轻人口流失严重,来听戏的多为垂髫老人,且多为消磨时光,饭后约三五好友找个雅地闲谈罢了,更不用说会追至幕后了。“孩子,有何事?”褪去戏腔的话语从“霸王”口中传出,三分沙哑,七分苍老,伴着好奇与笑意。不顾回答,虞满只出神地想,这威严肃穆的黑色花三块瓦脸下,竟是如此和蔼的笑颜。“孩子?”又一声叫唤拉回了虞满的思绪。

他想学唱戏。但这一瞬间,他脑中又摩擦过许多琐碎:他本在城里读初中,因父亲虞立调岗,一家人才迁徙至邓州县。父亲工作繁忙无暇看管虞满,但始终希望他以学业为重,不要生出别的幺蛾子。更何况,在此之前,戏曲于他,不过是书页间的遥远传说,收音机里的婉转曲折,阿奶哄睡时的咿咿呀呀……

明知父亲会反对,可看到昏暗灯光下仍熠熠生辉的两套戏服,虞满脑中仿佛一根筋被挑断,一热,便鼓起勇气嗫嚅道:我……我想学唱戏!”两位老人闻言,皆是眼前一亮,却又严肃起来,其中唱虞姬的余老道:孩子,唱戏并不是儿戏。我和许老台下漫漫十年功,方有台上昙花一现。既然想学唱戏,你是否下定了决心,肯吃苦,肯下狠功夫?”

虞满小时候听阿奶讲过许多名角儿的故事,自然是明白其中的呕心沥血与辛酸,但是他不怕吃苦,只怕错过便无下一次机会。或许是虞满那初生牛犊不怕虎的眼神勾起了老人尘封的记忆,亦或许是这孩子在看戏时渴求的双眸于台下数只波澜不惊的眼中破云而出,二老指引他去戏台隔壁的红屋子里找他们的徒弟,一位比他大一岁的“云兮”哥哥。

得到指示后,虞满迫不及待地就寻出去了。正当他边走边幻想自己穿上戏服的模样时,一个身穿青色短袖、肩上搭着略显陈旧的白色毛巾、粉面却难掩眉宇间锐气的瘦高少年拦住了他的去路。

“你是谁?”那少年挑眉,眼神中带着几分审视。

“你好,我叫虞满,也可以叫我小满。”虞满勾着脚,趴着在门框上环顾四周,红房子里仅有寥寥数人,正低声吟唱着戏曲的旋律,我想拜师学唱戏,余老和许老让我来找云兮。”

云兮狐疑地打量着他,思考片刻后,点了点头,示意他跟随:你好,小满。我就是云兮,可以叫我云哥。”

得到应许的虞满紧随其后,此时心中按捺多时的好奇如珠落玉盘般叮叮当当:“今天那样的表演是每天都有吗?”“我要多久才能学成那样?”“对了……云哥,你学戏曲多久了?为什么要学戏曲呢?”

“还有还有,你和余老许老是怎么认识的?”

一个个问题猝不及防,撞得云兮脑袋生疼,他无奈地笑了笑,停下脚步,眼神中透露出一丝神秘:“你若真想学戏,便需先懂得,戏曲不仅是技艺的锤炼,更是心灵的抒发。来日方长,你自会慢慢领悟。”

虞满似懂非懂地点了点头,不再追问,只是跟着云兮向前。云兮嘴角噙着自豪的笑,展示着墙上挂着的一张张戏台泛黄的老相片还有脸谱。

虞满平日里从未有机会近距离观赏这些精致的脸谱。此刻,他仔仔细细地端详,听着云兮和他娓娓道来戏台子往年的故事和这些脸谱的寓意。

介绍罢,云兮转头看向虞满:怎么样?你愿意和我一起学戏曲吗?”

虞满没有任何犹豫,猛地点了点头,云兮笑着拍了拍他的肩。

于是从第二天开始,虞满便以与同学温书为借口应付父亲,实则每天放学后来到训练场,利用稀疏的时间,在二老的指导下,跟着云兮一起练习戏曲的基本功。二老觉得虞满声线婉转,唱旦角儿颇有天赋,于是便按着“虞姬”来栽培他。若你是常来听戏的票友,那么在你训练场上总能见到这两个孩子的身影:他们或唱或做,或吼或战,全身心投入到戏曲之中。

三年,从阳春飘落的第一阵密雨,长夏苏醒的第一朵睡莲,金秋卷曲的第一片银杏,到隆冬覆盖的第一场白雪,日子一天天抖落,周而复始的是四季,亦是戏台上的他们。

二

第四年,腊月至,邓州县每家每户都挂起了红灯笼。

“老虞,过年听曲去吗?你来的时间不长,咱们县的戏班子唱得最好的就是《白蛇传》和《霸王别姬》,明个大年二十九一起去看?”临近春节,部门里的员工们纷纷组局,邻桌关系不错的同事也对虞立发出邀请。虞立其实对戏曲并无太大兴趣,但是母亲在世时总爱听,所以多多少少有些了解。最后秉持着不扫同事兴的心,他应下了这份邀请。

饭桌上,虞立扒完最后一口饭,想起虞满小时候喜欢和他奶奶一起听戏,就对虞满说道:“小满,明晚和我一起听曲去,所以今晚必须把明日作业完成。上了高中了,年年期末考试怎么都是不上不下?”

虞满撇了撇嘴,嘟囔:“我会把课业完成的,但是明天晚上我约好了和朋友出去玩。”

虞立听到他前半句话,也就没再管他是否去不去了。

大年二十九,早上没下完的那场雪又施施然下了起来,风过,酥雪从枝桠上滑落到灌木丛中,清脆一声,似是为了掩盖屋内的谈话。

“云哥,今日的妆要浓些。”“为何?”“……”园子里高朋满座,有回家过年的年轻人,有带小朋友来凑热闹的成年人,以及“铁顾客”老年人们。待到戏快开场时,虞立才找到同事,为了不遮挡视线,他赶忙坐了下来。

灯暗了。一线流光垂落,伴着锣器作响,大红的帷幕扯起———“自从我,随大王东征西战,受风霜与劳碌,年复年年……”

虞姬戴“如意冠”、罩“鱼鳞甲”、披“斗篷”、佩“鸳鸯剑”上台了,躯体仿佛化作薄翼,金丝花纹满流光,在灯光下俘获视线。台下常看戏的老人们不难辨出,粉面之下是一张尚为年轻的面庞,技艺虽未到出神入化之地,但步伐稳妥,袖儿利落,是个可塑之才。这第一句词便声调质朴细腻、委婉深沉,如二胡的弓弦拉动神经。可虞立听来,却有种稚气与熟悉之感,正在他低头思量之际,同事突然涨着个红脸,使劲拍打着他的肩膀:

“老虞,老虞!这项羽是我儿子唱的,你听如何哈哈哈哈……”

虞立尚未抬头,那洒脱流畅、奔放高亢的词儿已然传入耳朵。是霸王出场了,黑色蟒袍绣有云纹和龙图,腰间束着一条宽大的腰带,上面挂着长剑和玉佩,非常威武。

竟是两个孩子在唱?虞立吃惊,不免觉得后生可畏起来,却还是问同事:“老云,你支持儿子走戏路?”我这个儿子从小就在戏班子二老的关照下长大,他喜欢,就让他学吧,关键他也是有模有样,我这个做父亲的,骄傲!不过,县里听戏的人越来越少了,我还是希望他可以走出去,他自己当然也希望可以考到戏剧大学……”

讲到这,虞立顿时想到了虞满。平日里他太忙,从未深入打探过小满的爱好,只希望他把文化课读好,将来考一个规规矩矩的专业,和他一样,在体制内工作。而小满,自小和他也不似别家父子那样亲近。

出神之际,忽然台上传来一声惊呼一声长叹———原来是虞姬自刎,戏已接近尾声。青砖铺地,艳红厚重的帘幔垂落,留下一片掌声。

因为等会还要和老云去喝一杯,他去后台找云兮,虞立就在外面候着他。待到出来时,老云走在最前,身后云兮拿着霸王面具,而尾巴处还跟着一个少年。

“小满?”虞立没想到虞满会在这里。“爸?”虞满没想到父亲还没离开。虞立看着小满手上拿的双色鸳鸯剑,诧异,但与之前的疑惑好像形成闭环:“小满,今日台上,你唱的虞姬?”虞满自知纸包不住火,便一声不吭。虞立的问题一个接着一个,火药味越来越浓,老云见情况不对便打起了圆场:“没想到你儿子就是虞姬,有这样的唱功,不得了呀!老虞你该开心才是……”虞立充耳不闻,他甚至还抽出空档儿想着自己母亲当年就不该给他听那么多戏曲。

虞满胸腔里窝着一大团火,控制他的是父亲,对他生活琐碎不闻不问的也是父亲,此时的虞满就如力拔山兮的霸王,把心里埋藏许久的心里话全部连根拔起。他每日最陶醉的时间,就是放学后二老内峻外和地教导他,云兮和他对戏、互勉,聊聊未来。他从小种下的戏种,早已悄悄发芽,生长,茂盛。他不会放弃,他和许老、余老、云兮,以及其他班友们约定过,要带着戏班子走出邓州县,去看看更大的天地,不让老一辈留下的技艺蒙尘,为自身,更是为他人。

夜渐深,雪粒子不痛不痒地打在虞立脸上,但小满的话却像一棍一棒打在他心上。原来成长这门课,作为父亲的他早已缺席。他看着虞满出落成剑眉星目的少年的模样,还有那双将鸳鸯剑攥得严丝合缝的通红手掌,心想,他有多久没有在意过小满的课余生活了?一年?三年?或者更久。若是自己足够关注他,岂会从未发现?终究是无言以对,最后也无了和老云喝酒的心思,走上前把手上的手套摘下给小满套上,就牵着小满先一步回家去了。

一路无话。待更深露重,小满的房间里还是灯火通明,两个相似的身影背对,在灯下长谈。窗外,天地静默,山川无言,唯风雪长啸。

三

孟夏草木长,烈日炎炎,却教唆了一场离别。

这年,云兮考上了戏剧大学,将要前去锦州求学。虞满虽不舍,但心知肚明,云兮走了一条他期盼已久的路。他在月台上使劲挥着手,为云兮送行。临走前,云兮说:古有美人虞氏,却无名,故曰姬。今有虞氏小满,满而不盈,小得圆满。虞满,期待一年后的你。”

在与父亲的争执中,父亲认为戏路不好走,走不稳,而虞满偏要证明给父亲看。在没有云兮的这一年,虞满与父亲敞开天窗说亮话,大大增加了训练时间。身处高三,课业也是更加紧迫,起早贪黑已是家常便饭。就连虞立披星戴月地工作,也时常看见小满房间未熄的灯光。这提着的一口气,谁都不会提前放下。

第二年,当蝉鸣再次响彻邓州县时,虞满如愿考上了戏剧大学。

开学这日,虞立请假来为小满送行。临上车,他拿出了一包衣物———虞姬的戏服,他特地请老匠人为虞满缝制的,虞满吃惊地接下了。这一年来,他和父亲的关系有所缓和,但赌气似的,从来没有干涉彼此。虞立张了张嘴,最终还是没有再说什么,倒是虞满,给了他一个大大的拥抱:爸,回见。”“小满,吃好穿好,再见。”列车驶出邓州县,车轨共振,它带走了小满,带走了虞姬,也带走了往事的摩擦。

四

越角亭,穿红廊,男子抚摸着朱墙,原先粗糙的石壁早已变成玲珑精致的亭台,那本饱含乡野气息的戏曲浮上了名馆儿的曲调。他转过身,正好迎面接上洒进天井的日光,不闻那柔肠百转的戏腔,鼎沸的人声,始终淡淡地,静静地。

“小满?!”一声苍老的惊呼,沙哑地像是天桥下二胡转调。

许老的声音一年比一年老了,虞满心疼地想着。对上那熟悉的和蔼目光,就能让人卸下一身的风尘仆仆与疲惫:许老,我回来啦。”自虞满上次回乡已过三年,这三年,他在各地跑着出演,丰富着大学的实践作业。此次他九月还乡,最想先见到的就是这戏园子。他发现园子清一色都翻新了,台下观看座位大了许多,也多了不少。二老告诉他,园子这个月正巧修缮好,而这一切,也有父亲的一份力。虞立和老云身处乡县发展部,前几年联系部门的领导,建议文旅局加大对邓州县戏曲项目的扶持,让这流传多年的技艺生辉。此外,戏园还为重缮举办了一次出演,就在这几日。二老眉眼弯弯,笑说:看来此次压轴,有曲目了。”本还在学校读研的云兮,一听到这个消息,立马回到了邓州县。

白露降,寒蝉鸣,人重聚,又是一出霸王别姬。

垓下虽悲,但戏止韵未绝,曲终人盈满。