出发,到西部去!

青春有千万种选择,有一种叫作——到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去!22 年薪火相传,我校 870 余名研究生支教团志愿者奔赴新疆、西藏、广西、云南贵州、四川、湖北等地,接力服务脱贫攻坚、乡村振兴、西部大开发建设等国家战略,让青春为中国式现代化建设挺膺担当。3 月 30 日,《光明日报》头版“连续报道·报效祖国 建功西部”栏目刊发文章“当好梦想的领航员”,报道我校研究生支教团用科技与艺术教育点亮山区孩子梦想,扎根西部基层建功立业的故事。一起来听志愿者们在基层的声音。

当好梦想的领航员

“同学们,20年后你会成为什么样的人?请说出心愿,老师帮你‘遇见未来的自己’!”

云南临沧临翔区蚂蚁堆中心完小,一场“AI 点亮梦想”活动正在进行。听了华中科技大学电气学院支教志愿者周竞辰的话,学生娃争先恐后地走上讲台。

“我要当科学家”“我会成为一名白 衣 天 使 ”“ 当 老 师 ! 回 学 校 教书”……大声说出心愿后,孩子们按下“梦想按钮”,大屏上顿时闪出一张张意气风发的“未来职业照”,激起一阵又一阵欢呼。

看着学生们灿烂的笑脸,周竞辰心里满是喜悦。“我来自浙江金华,在这里支教最大的愿望,就是让孩子们看到更广阔的世界,燃起求知进取的激情。所以,我们策划了这场活动。”她告诉记者,她和支教伙伴们正在筹建人工智能科创实验室,“让乡村小学更有科技范儿”。

蚂蚁堆,云南大山深处的一个边陲小镇。10 年来,华中科大学生支教团一批批到来,在横断山脉腹地播洒知识甘霖。

新闻学院支教志愿者李仪曾是学校合唱团的一员。来到蚂蚁堆中心完小后,她发起成立“云之声”合唱团,吸引了一大批爱唱爱跳的“小云雀”。

“国旗升在朝霞里,红星亮在眼睛里,歌儿唱在欢乐里,我们长在幸福里……”听着孩子们清亮美妙的歌声,她动情地说:“这里的生活缤纷多彩、人们淳朴可亲,我已经深深爱上了这里,也慢慢地读懂了西部。”

“在华中科大的‘山洞’实验室里,一个小朋友被大自然的奥妙迷住了。他认真地告诉我:‘长大了,我也要到这里来读书!’那一瞬间,我听到了梦想花开的声音……”医管院支教志愿者杜思娴的话语里透着欣慰。

“学真学问、长真才干、做真贡献”,刚刚结束支教的建规学院支教志愿者郑芷欣这样总结感受。“在支教岗位上的每一天,我都要求自己当好梦想的领航员。这段经历让我对毕业后的人生路有了更深的思考,目标也更明晰了:去祖国最需要的地方!”

电气学院支教志愿者张堃是个云南小伙儿。毕业后,他报名考取选调生,回到云南基层工作:“家乡在召唤我,我要付出全部热情,把青春诗篇写在西部大地上!”

(光明日报记者 王建宏 张锐)

听听他们的支教感悟

光电信息学院2024届毕业生黄骏驰

服务地:云南临沧

去支教前,我以为我是来“给予”的,来到云南临沧蚂蚁堆村后,我发现,这里的点点滴滴也在治愈我,伴随我成长。在我疲惫的时候,孩子们会凑到我跟前给我打趣,让我提起精神;在我生病的时候,孩子们会心照不宣地更加听话懂事,关心我的身体状况;休息时,孩子们会与我分享自己假期做的事情、玩的游戏,还会问许多关于大学生活的问题。

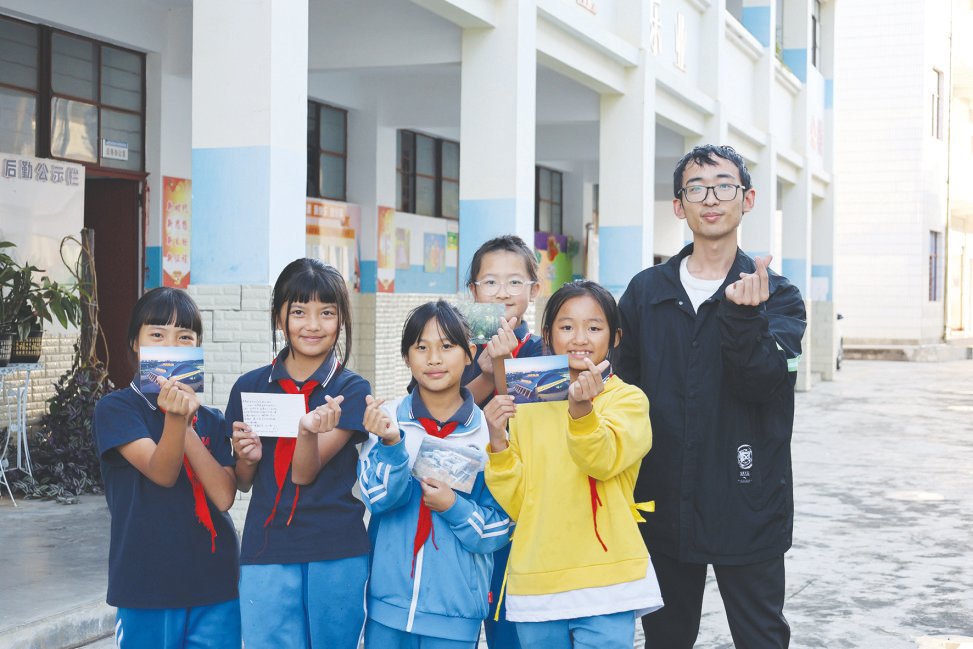

有一天,我为合唱团的孩子们带去华科大寄来的明信片,孩子们特别激动,争先恐后地找我合影。看到他们开心兴奋的模样,我内心也感到无比温暖。我在这里真切地感受到,我来到蚂蚁堆村并不是一场单向奔赴,而是我与孩子们之间的双向治愈。

电气学院2024届毕业生周竞辰

服务地:云南临沧

从没想过,我在彩云之南会过上如此七彩缤纷的生活:是孩子们每天上课前飞奔到我身边,一边喊着“语文老师,语文老师”,一边抱着我向教室走去的粉色;是阳光下孩子们拿着五星红旗歌唱、舞蹈的红色;是课间我闲来无事弹奏钢琴,孩子们围在我身边轻轻哼唱歌曲的橙色;是雨后蚂蚁满天飞,孩子们抓住还在扑腾的飞蚂蚁,向我“炫耀”战利品的绿色;是带着孩子们做电气小实验,看到孩子们眼里的光随着小灯泡一同亮起的蓝色;是明明小手早已冻得皲裂、发紫,却在涂上护手霜时笑着对我说“好香呀”的紫色……

我很幸运,用一年不长的时间,在群山间的乡村小学堂,收获一幅缤纷鲜亮的七彩画卷。

土木与水利工程学院2024届毕业生潘噔

服务地:广西乐业

刚来时,我满怀信心,但开学不久,现实与理想的差距就狠狠地给我上了一课:上课睡觉、看小说、带手机……作为一名支教老师,我希望能尽自己的努力,帮助孩子们做出一些改变。“扶贫先扶志”,为了激发他们学习的动力,我开始在每节课课前为他们讲述大学生活,告诉孩子们要心有远方、仰望星空,奋斗当下、脚踏实地。

“亲爱的潘老师,感谢您为我们带来优质的教育,并借助视频带我们看到外面的世界。对于我而言您带来的不仅是知识,更是一股令我奋发向上的力量。”这是学生给我写下的留言。往届的学长学姐曾对我们说:“这将是你人生中最难忘的一年,好好珍惜,加油!”经过这半年的支教生活,我也想将这句话带给所有准备投身西部计划的同学们。

人工智能与自动化学院2024届毕业生罗智文

服务地:广西隆安

工作是对人生信仰的实践,而“到西部去,到党、祖国和人民最需要的地方去”,是每一位研究生支教团志愿者的人生信仰和坚定选择。面对 50 多双求知欲满满的大眼睛,作为班主任和数学老师的我在当地老教师的帮助下,在一次次听课与集体教研中,逐渐站稳三尺讲台。

在教学工作实践中,我们也学着在当地开展针对性的活动:开设“七彩假期”公益学堂,帮助孩子们探索世界;开展“云游华科大”系列活动,带领孩子们了解大学;举办“笔墨融情 见信如晤”书信交流活动,让信件跨越空间实现情感交互。作为一名支教老师,我想用这一年不长的时间,在孩子们心里种下一颗颗坚韧、向上、自信、乐观的种子。

体育学院2024届毕业生司佳林

服务地:贵州务川

从喻家山下到洪渡河畔,从台下学生到台上老师,我跨越近 1000 公里,来到贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县第四小学,成为 700 余名二年级学生的科学老师和 100 余名三、四年级学生的篮球及足球教练。4 年前在心中种下的支教种子已经在西部的土地上茁壮成长半年。

这段时间对我而言,有刚来学校听不懂方言时的窘迫,亦有学生充当“翻译”时的感动;有第一次站上讲台面对60 多双眼睛的紧张,亦有下课学生追问“司老师什么时候再来上课”时的快乐;有不知道自己能做些什么的焦虑,亦有和队友脚踏实地完成一次次活动时的满足……支教就是如此,酸甜苦辣都是我喜欢的味道。即使在心中曾无数次幻想过这里的生活,但当我真切地走进学生,望向他们纯真闪着光亮的眼睛,我只想化作一场无声的雨,将知识的碎芒化渗入每道渴望拔节的褶皱,那些被浸润的根系,自会在岁月里蜿蜒成歌。

新闻学院2024届毕业生文清

服务地:恩施来凤

在道德与法治课程的教学工作中,我努力把知识和生活实例相融合,组织案例讨论、开展角色扮演,看到学生们从被动接受到主动思考,我心中满是成就感。但教学工作并非一帆风顺,一些学生可能需要更多的适应和引导,同时我们的教学资源还有待进一步的丰富和完善。可正是这些难题,让我学会了灵活应变,也更懂得倾听学生的心声。这段支教经历,是挑战更是成长,它让我真切领悟到教育的力量,也让我在奉献中找到了自我价值。

能源学院2024届毕业生翁锦程

服务地:新疆霍城

有学生问我:“老师,我经常害怕考试考砸。”我说,虽不能至,但心向往之,重要的是一颗百折不挠的心。热爱学习的学生,无论分数高低,都是我心中的好学生。

其实学习如此,支教如此,人生也是如此,不必在意路往何方,勇敢迈出坚实的一步,路就在脚下,半年来我和我的队友们开展“兰薰书香”读书沙龙,促进书香校园建设;组织“织梦育人”书信交流,远方的文字承载起朋友的情谊;邀请“民族之星”共话成长故事,凝聚“石榴籽”的梦想;下基层开展科普宣讲,用实际行动回馈社会……跨越四千公里来支教,在新疆这片热土上,播撒着知识的种子,收获着生命的辽阔,这是我最无悔的选择。

电气学院2024届毕业生王昊

服务地:新疆铁门关

从华科大到新疆铁门关,从学生到老师,从象牙塔到社会大课堂……当我真正来到西部,才理解“把论文写在祖国大地上”的内涵。落后偏远的地理条件、简陋缺乏的教学设施,是我要面对的第一重挑战;学生基础知识薄弱、理解能力较弱,是我在课堂上面对的第二重挑战。

办法总比困难多。一点点请教与学习,让我明白了“教”不是一味的说教,更要有方法有技巧,有感情有温度,才能让课堂活跃又不失规矩。课堂上井然有序,课后其乐融融,用心支教,用情付出,终会收获成长。

图文由校团委提供