温州大学 - 《温州大学报》

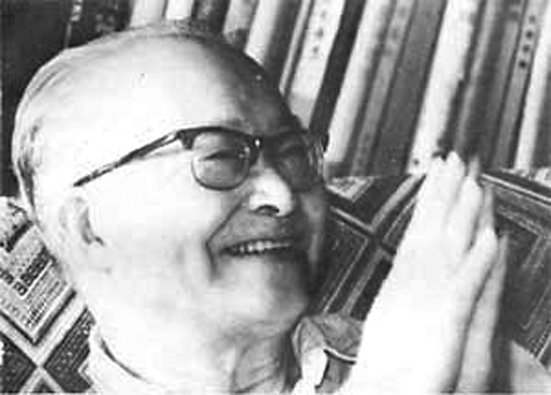

沈从文:

在文学神庙中供奉人性□孙良好

2008-03-30

浏览(854) (0)

(1902———1988)

照我思索,能理解“我”;照我思索,可理解“人”。

这十六个字最初出现在沈从文未完成的遗作《抽象的抒情》中,时值1961年。那时的沈从文,离文坛已经有些“遥远”,离“文物”却很切近。然而,遥远和切近只是客观呈现的生存状态,内心世界的潜流却依然是汹涌的,潜流的内核便是他一生企求的人性。这个“乡下人”思索的“自我”性和时代宣扬的“无我”性如此格格不入,以至于他的缺乏理解和孤独寂寞成为必然,但他却并不因此失去自信和尊严。这些文字在它们产生时并未引起足够的重视,直到它们被镌刻在他的墓碑上之后,才不断地引发瞻仰者作向死而生的静思默想。

沈从文的人生有太多的传奇色彩,这种传奇色彩被他的学生汪曾祺很精彩地勾勒出来:

高尔基沿着伏尔加河流浪过,马克·吐温在密西西比河上当过领港员。沈从文在一条长达千里的沅水上生活了一辈子。二十岁以前生活在沅水边的土地上;二十岁以后生活在对这片土地的印象里。他从一个偏僻闭塞的小城,怀着极其天真的幻想,跑进一个五方杂处、新旧荟萃的大城。连标点符号都不会用,就想用手中一枝笔打出一个天下。他的幻想居然实现了。他写了四十几本书,比很多人写得都好。

50年代初,他忽然放下写小说和散文的笔,从事文物研究,写出像《中国古代服饰研究》这样的大书。

他的一生是一个离奇的故事。

在汪曾祺笔下,沈从文的“离奇”故事中有三个重要元素:一是水,二是城,三是笔。

水是沈从文的生命之源,是他人性探求的起始。他的出生地离美丽的沱江很近,他幼时经常从私塾逃学去和溪水亲近,他爱站在大桥上看大水,他当兵时游走于一条长河,他在海边孤独地体验着爱与死。他反复诉说着水和他的生命的种种因缘:“我感情流动而不凝固,一派清波给予我的影响实在不小。我幼小时较美丽的生活大部分都与水不能分离。我的学校可以说是在水边的。我认识美,学会思考,水对我有极大的关系。”(《从文自传》)“檐溜,小小的河流,汪洋万顷的大海,莫不对于我有过极大的帮助。我学会用小小脑子去思索一切,全亏得是水。我对于宇宙认识得深一点,也亏得是水。”“我有我自己的生活与理想,可以说是皆从孤独得来的。我的教育,也是从孤独中来的。然而这孤独,与水不能分开。”(《我的写作与水的关系》)在他的散文里,流淌的是千姿百态的水;在他的小说里,水边的人物最是让人心醉神迷。“上善若水”,沈从文心领神悟并骛游八极。

城是沈从文的生命之脉,是他人性探求的驿站。他从偏僻闭塞的小城凤凰出发,抵达五方杂处、新旧荟萃的大城北京。小城虽小,却有他永远挥之不去的原生态的迷恋;大城虽大,却依然无法抹去他“乡下人”的倔强习性。在他的生命中,凤凰和北京至关重要,上海、青岛、昆明同样不可忽视。五座城,构成他生命的基本脉络,其余的地理空间,似乎未能在他的生命中留下深刻的印痕。他在五座城里都留下可供后人不断传说的故事。他以自然之子的形象让湘西凤凰最终成为中国最美的小城之一,今天探访凤凰的人大半是来寻找《边城》里的山山水水;在北京,他先是从一个“卑微”的文学青年成长为名副其实的京派文学中坚,后来又从一个著名的文学大家转化为博大精深的文物研究专家;在上海,他以小学毕业的资历被延聘为大学教师,虽然曾经一度让课堂沉默,但却燃起了熊熊的爱情之火,这样尴尬的课堂和这样执着的求爱成为一道独特的风景,让人怀想;在青岛,他体验了挚友死亡之痛,也品尝了爱情果实之甜,同时看穿《八骏图》庄严背后的荒唐;在昆明,战争的烽火让他进入沉思冥想状态,回到生命本体和个体经验,看虹摘星,看云起云落,体悟“真正的美只能产生宗教而不能产生艺术”。

笔是沈从文的生命之魂,是他人性探求的利器。他用笔的起点很低,低到不会使用新式标点符号;他用笔的结果却很辉煌,不仅能作行云流水的文章,而且能使文字自身“婉若游龙”。他的文学作品、他的文物研究、他的书法艺术,都是他手中一枝笔创造出来的奇迹。这枝笔的“飞舞”始于“五四”精神的洗礼。为了让笔“飞舞”的梦想,他毅然离开衣食无虞的部队,只身来到北京,忍受着“饥寒交迫”的苦日子,在得风气之先的北京大学做旁听生,在窘困清寒的临时寓所潜心写作,他相信自己的笔有朝一日能和那些在文学革命中纵横驰骋的人一样,为重造社会出一份力。在抵达北京两年之后,他用手中的笔写下“生命的记录”和“旧日的梦想”,渐渐突破重围,得以闯入文坛,汇入了新文学的河流。汇入河流之后的他,希望能为自己的笔寻找独立游走的空间,于是就和朋友胡也频、丁玲开办了 《红黑》与《人间》两个月刊,月刊维持的时间虽然不长,但他的笔触及的范围因此有了更广阔的延伸。除了写作办刊,一方大学讲台也让他的笔运转得更加自如,在上海中国公学经历初涉大学讲坛的尴尬之后,他逐渐明白他的笔比他的口更能赢得学生和读者,于是就有了以“下水作业”为中心的具有鲜明沈氏特色的 “小说习作”课,这种课堂最终使他成为新文学作家中最具文体自觉意识的人物。到了1930年代,这枝用来解剖都市人生、描写湘西风情、寻求健康人性的笔已经使他蜚声文坛,而在“京海论争”中坚守“文学的独立性”更使他成为一时的焦点。抗战爆发后,他的笔没有追随“文章下乡,文章入伍”的大潮,而是继续默默耕耘,在一种抽象的抒情方式中,表达自己对个体生命和民族命运的深层看法。当抗战胜利时,他希望用笔重造经典,并尽最大可能提携新进,可事与愿违,内战烽火再起,他在遭致猛烈的文化批判后陷入精神迷乱,以至于想结束自己的生命,因为作为生命之魂的笔这时是如此的苍白无力!待到精神危机过去,他再次启用他的笔,但写下的不再是水边和城里的故事,也不是对生命作形而上的思考,而是沉潜于文物之中,沉潜于中国历代服饰之中,寻找生命的另一种释放。临近生命终点的最后几年,他用笔描述的两种迥然不同的文章形态 (文学创作和文物研究)才又吸引了无数关注的目光。

水,城,笔,铸就沈从文生命的基石。在这基石之上,我们看到一个对政治无信仰对生命极关心的 “乡下人”,看到一个供奉着人性的“希腊小庙”。这个“乡下人”的小庙原本的主角是文学,后来的主角是文物。