何尊铭文与“中国”二字

何尊外型

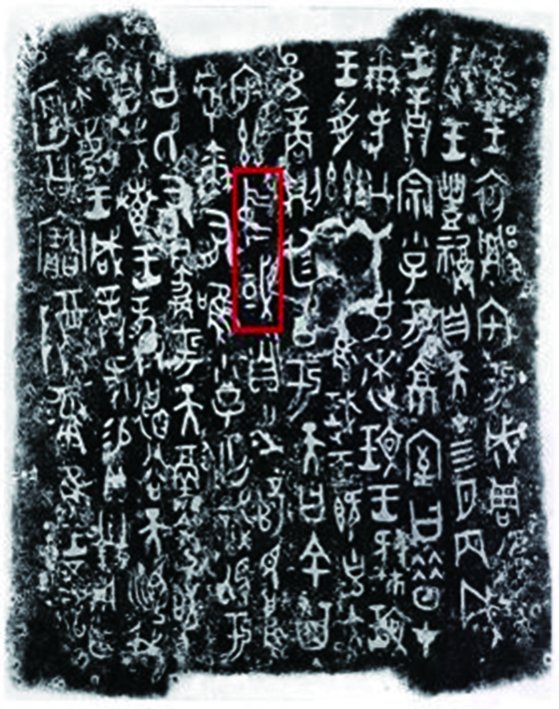

何尊铭文拓片

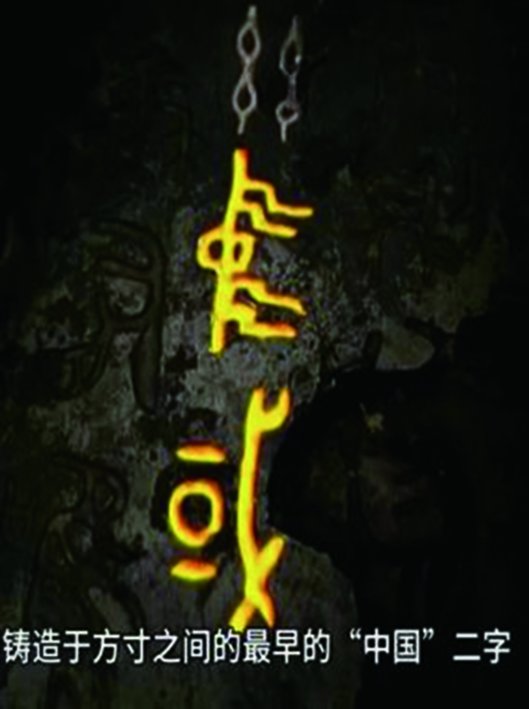

何尊铭文里的“中国”

国家主席习近平在 2025新年贺词中说:“从五千多年中华文明的传承中一路走来,‘中国’二字镌刻在‘何尊’底部,更铭刻在每个华夏儿女心中。”

何尊,是宝鸡青铜器博物院的国宝级文物,它不仅有精美的造型、华贵的纹饰,尊底内面还有珍贵的铭文,铭文中有“宅兹中国”四字。此铭文,是迄今为止“中国”一词的最早记载,是刻骨铭心的“中国”印记,意义超凡。

宝鸡青铜器博物馆里关于何尊的说明文字是:1963年夏季,一个风雨交加的夜晚,陈堆家后面的土崖崩塌,露出了一件青铜器。陈堆夫妇把它弄回家,简单地清理了一下,用作储罐盛粮食。1965年他们把这件青铜器卖到了废品收购站,换了30块钱。正当收购站人员准备把它当作废铜运往冶炼厂时,恰逢佟大放、王永光到收购站寻宝,这件青铜器以原价被买回。国宝失而复归,国家之幸也!

当时,这件青铜器被锈迹覆盖,专家并未发现它的不凡之处,只认为这是一件西周时期的祭祀礼器,也没有找到合适的命名,就作为普通文物收藏、展出。

1975年中日邦交正常化,应日本政府之邀,中国的百件馆藏文物远赴日本展览,这件西周礼器也在预选之列。当时国家文物管理总局要求,每一件出国参展文物,都必须经过专家评估。马承源被委任为主持这次“文物赴日参展”的负责人,当他拿到这件西周礼器之时,他把手伸到酒器内的底部,隐隐摸到了细密的凹凸不平,一种奇异的预感涌上心头。经过细心打磨、观察、照相、研判,奇迹出现了:9行计122字的铭文隆重显现,昭告天下,其中“宅兹中国”四字震撼人心。

从铭文结合史料研究,我们知道了这件礼器的主人是何,称之为“何尊”。因为,“中国”一词首次出现,何尊的身价陡增,它由普通文物上升为国宝,被禁止出境!从此,它也成为宝鸡市青铜器博物馆的镇馆之宝。

何心怀感恩,特造此尊,彰显崇荣并遗训子孙,并铸铭文记载了这件盛事。

何尊造型奇特,纹饰精美,端庄大气,华贵至极,是西周初期祭祀天地的重要礼器。

1.铭文原文:

唯王初堙(迁)宅于成周,复禀武王礼福自天。在四月丙戌,王诰宗小子于京室曰:“昔在尔考公氏,克逑(仇)文王,肆文王受兹大命。唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:‘余其宅兹中或(国),自之乂民。’呜呼,尔有唯小子亡识,视于公氏,有庸于天,彻命敬享哉!助王恭德欲天,临我不敏。”王咸诰何,赐贝卅朋,用作庾公宝尊彝。唯王五祀。

2.铭文释义:周成王开始迁都成周,还按照武王的礼,举行福祭,祭礼是从天室开始的。四月丙戌,成王在京室诰训“宗小子”们,说:“过去你们的父亲能为文王效劳。文王接受了大命,武王战胜了‘大邑商’,就向天卜告,说:‘我要住在中央地区,从这里来治理民众。’呜呼!你们或者还是小子,没有知识,要看公氏的样子,有功劳于天,完成使命,敬受享祀啊!”王是有恭德,能够顺天的,教训我们这些不聪敏的人。王的诰训讲完后,何被赏赐贝三十串,何用来做祭器。这时是成王五年。

五、何尊铭文的最重要价值何尊是“中国”一词最早的见证,体现以德配天、敬天爱人的治国理念。

何尊铭文在记述成王在洛邑营建东都成周之事时,说“宅兹中或”(或即國),意思是在“中国”这个地方营建都城。专家说,这里的“中国”一词,还不是后来我们理解的“中国”的意思,它只是一个方位区划上的概念,即中央之城或中央之邦,体现周王朝的统治理念。

单独来看,“中”和“国”这两个字,其实出现得很早,殷商甲骨文里就有。但在此之前,它们从未被组合在一起使用。那么,“中”和“国”代表什么样的含义呢?

我们先来解读一下“中”字。“中”通常被描绘为一个方形的框框,上下有飘浮的旗帜。作为一个农业国家,我们的祖先在进行农业耕作时,需要掌握天时以指导农业生产。因此,他们发明了观影法,即通过观看太阳的影子来确定节气和农时。如果一个八尺长的杆子在地上的日影正好是一尺五寸时,这个地方就被认为是“大地之中”,这便是“中”字的由来。研究表明,从象形文字讲,“中”作为一面特殊的大旗,召集部族民众。旗飘扬在部落中央,既是氏族的标志,也是指示氏族成员外出归家的方向。“中”字延伸意义有中央、中心、最重要等。

再来看“国”字,“国”字的繁体形式是“國”。在甲骨文中,“国”字一边是“戈”,一边是口。口代表人,口下面的“一横”代表繁衍生息所依附的土地。人手持兵戈来保卫这方土地。“国”字的外面有一个大方框框,代表城墙的包围即国界。有兵戈,有人口,有土地,即是一座城,古代称“國”。

何尊上的铭文,把“中”和“国”连在了一起。我们现在将“中”和“国”组合在一起看,何尊铭文里的“中国”,代表的是一个中央的大城。而今天的“中国”,从一个中央的大城变成了我们民族文化的认同,它代表了一种“中庸”的民族价值观,强调和谐、平衡和包容,是我们民族精神的核心所在。同时,“中国”也代表了我们56个民族组成的大家庭,这个大家庭拥有悠久的历史、绵延的文化和独特的核心价值。

由于何尊的重要性,2024年“何尊”登上了最新中学历史课本的封面,中国邮政相关标识“中”字的设计也来源于何尊。

从“中国”一词的起源,到今天的国家认同,从青铜器时代到现代文明,何尊以其独特的方式,记录下中国历史的变迁和文化的传承。何尊及其铭文,让我们感受到了中华民族的厚重历史和文化魅力,也可以更加深入地理解“中国”一词的丰富内涵和深刻意义。

(作者系化学与化工学院退休教授)