天地见初心

(接上版)告别巴山夜雨的重庆,我们来到了大漠孤烟的新疆。

时值冬季,天地间长风浩荡,一片苍茫。大自然粗犷豪放的笔触不经意间绘就一幅幅雄浑壮美的画卷,有历史,有沧桑,有传奇。

鄯善县,六十多年前吴明珠“一竿子插到底”来到这里,我们的走访亦由此开始。从鄯善到吐鲁番,再到乌鲁木齐,汽车迎风疾驶,沙砾肆意飞扬。即便现在有如此发达的交通条件,我们仍因路途遥远而疲惫不堪,实在难以想象,六十多年前这里的偏僻荒凉和艰苦落后;难以想象,从首都北京到大漠边关,吴明珠以怎样坚忍顽强的毅力适应着、支撑着、坚守着、奉献着。

走在她曾走过的路上,寻访她当年工作和生活过的地方,许多人不约而同地说:“若写别人,可能会有不同的声音,但写吴明珠,没有人会说一个‘不’字,怎么赞美都不为过。”

一路走来,我们真切地感受到吴明珠在新疆的热度。因为吴明珠,我们得到了超乎寻常的支持和帮助。张发、王仲民、马新力、王登明、张学军、杨俊涛等吴明珠的老同事、老朋友和学生,为我们讲述了许多鲜为人知的故事。每个故事都独一无二,有无数令人动容的细节。比如,她怀着身孕,独自一人在田间地头收集瓜种遭遇土狼时的惊心动魄;她下乡蹲点回来去买手表而被看不起的啼笑皆非;又如杨其的各种小发明、小创造,以及他盖棉絮睡觉、用草绳绑凉鞋的趣事……朴实无华,生动鲜活。我们用心去听,用情去感受这些故事背后的坎坷与磨难、无奈与辛酸。吴明珠和杨其对梦想的执着、对事业的热爱、对家庭的牺牲,让人百感交集,五味杂陈。

在乌鲁木齐的新疆农科院哈密瓜研究中心,我们通过一个个卷宗、一本本日记、一页页资料,像拼图一样拼出了曲折如弓的漫漫征途,吴明珠的人生卷轴在眼前徐徐铺展开来。那迎风逆行的身影,真实而感人;那百折不挠的足迹,坚实且有力……

在火焰山下,在戈壁沙漠,年轻的她顶着烈日风沙,四处奔波,只为收集珍贵的瓜种。她从100多份材料中筛选整理出44个地方品种和1份野生甜瓜品种,挽救了一批濒临绝迹的种质资源,建立起了新疆维吾尔自治区有史以来第一份完整的西甜瓜档案,在科学育瓜的道路上迈出了坚实的第一步。

新疆大地,是滋养吴明珠“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”科学家精神的沃土。她从面向吐鲁番育瓜到面向新疆育瓜,所选育的西甜瓜品种在新疆大面积推广应用,造福了万千瓜农。

沿着吴明珠的足迹一路向南,几个小时后,我们便抵达了三亚。这段行程,她曾经跨越山海走了整整15天。如今时过境迁,日新月异,崖州湾科技城拔地而起,涌动着蓬勃生机;师部农场南繁基地今非昔比,已成为现代化的育种基地。在海棠湾,吴明珠创建的新疆农科院科技示范园“丰”景在望。

她的学生伊鸿平、冯炯鑫、廖新福带我们走进他们当年修建的钢架温室,只见一株株藤蔓舒展着身姿,层层叠叠的枝叶下,一个个哈密瓜整齐划一地垂吊着,色泽鲜艳,玲珑饱满,散发出清甜鲜香……

在三亚,我们与顶级的南繁瓜果不期而遇,也与心系南繁的吴明珠不期而遇,那些“又难又烦”、有苦有甜的日子如电影般一幕幕回放:

1973年深秋,年过不惑的吴明珠为延长育种生命,沐光而行,经铁路、公路、水路,坐火车、汽车、渡轮,跨越中温带、暖温带、亚热带到热带,开始了追赶太阳、南繁北育的征程。

此后三十多年,她寒来暑往、安居陋室、辞官归田,丈夫病逝、儿女远离、病痛灾祸都没有动摇她育瓜的初心,没能阻挡她育瓜的脚步。她像候鸟般奔波于湿热的海南岛和干热的吐鲁番,成功首创一年四季高速育种模式,培育出30多个优质瓜种,使优质西甜瓜家族繁衍生息,发展壮大。

“红心脆”“皇后”“黄醉仙”“绿宝石”“仙果”“黄皮9818”“早佳8424”“金凤凰”……这些经过“火洲”炙烤、南繁洗礼的西甜瓜,氤氲着生命的丰盈饱满,食之如饴,醇厚绵长,从舌尖沁到心间,甜蜜了人们的生活。

南国宝岛,是涵育吴明珠“艰苦卓绝、拼搏进取、创新创业、求真务实”南繁精神的温床。在这里,她又为梦想插上了翅膀:推动北瓜南移东进,使新疆独有的哈密瓜开枝散叶,由“小众”走向“大众”,由“王谢堂前”进入“寻常百姓家”,为国人实现了“吃瓜自由”,用一粒种子改变了中国“三农”的面貌。

走出大棚,晚风微拂,晚霞满天,椰树摇曳生姿。三亚之行的收获与惊喜,都在这让人怦然心动的遇见里。

从青丝到白发,从韶华到迟暮,吴明珠心有大我、至诚报国,以中国工程院院士、国家西甜瓜产业技术体系首席科学家的远见卓识和责任担当,建立了西甜瓜育种和栽培的技术体系,推动形成“全国一盘棋”,使我国西甜瓜产业从“跟跑”变为“领跑”,遥遥领先世界,成为最闪亮的“甜蜜名片”。

这是吴明珠人生和事业结出的最甜的“瓜”,也是国家西甜瓜产业技术体系结出的最大的“瓜”。

国家西甜瓜产业技术体系每年1月3日召开年会,而这一天也是吴明珠的生日。大家以这种简朴而隆重的方式为吴明珠庆生,向她致敬。

2024年1月3日,我专程从海口赴重庆,为吴明珠老人祝寿。大家开心地簇拥着老人,喜庆的蛋糕摆放在桌子中间,旁边堆满了品种各异的西瓜、甜瓜———这是瓜界朋友们送给吴明珠最特别、最暖心的生日礼物。

看到桌上琳琅满目的瓜,吴明珠笑了。她向众人招手:“大家吃瓜,这瓜好看,也好吃。”

“吴老师,今天是您的生日,先吃蛋糕还是先吃瓜?”

老人的眼光从蛋糕上飘过,专注地盯着眼前的瓜,似乎在研究瓜上的各种标记。不一会儿,她指着其中一个瓜说:“这个瓜口味好,又酸又甜,大家吃这个。”

原来,这是出自老人之手、国内首创、最具特色的风味系列酸甜瓜,是她最为得意的“作品”之一。经过阳光雕琢、时光检验,这瓜形状圆润,酸甜可口。

大家无不叹服,又唏嘘不已。

音乐响起,学生们依次献上鲜花、送上祝福:“吴老师生日快乐!”

“谢谢,大家一起快乐!”很普通的话,但从吴明珠口中说出来,深深触动了大家的内心,让人无不动容又倍感温暖。

“瓜三代”王怀松深有感触:“这就是吴老师。她总是想着‘大家’,很少为自己考虑。她甚至把科研成果无偿送给同行、瓜农,自己一生甘守清贫。”

有人说,吴明珠的天地很小,小得只能装下瓜种。

也有人说,吴明珠的天地很大,她让小小的瓜走出新疆,走向全国乃至世界。

“吴明珠”这个名字已经成为一个甜蜜的传奇,成为一面高扬的旗帜,成为科学家精神和南繁精神的鲜明符号。

新疆人民饮水思源,向他们最爱的“瓜奶奶”表达了最崇高的敬意与最深切的尊重。

2024年7月12日晚,得知新疆方面盛情邀请吴明珠出席新疆·哈密“甜蜜之旅”第十八届哈密瓜节暨第二届哈密瓜产业高质量发展大会的消息,我们三人激动不已———阿依木汗要回家了。于是连夜订票飞新疆,开启了从哈密到吐鲁番的为期六天与吴明珠朝夕相处的“甜蜜之旅”。

跟在重庆见到的吴明珠迥然不同,只见她精神饱满,神情舒展,笑容灿烂,满目深情。

杨夏说,这是妈妈回家才有的精神状态。她潜意识里一定认为,新疆才是她的家。

终于回家了!老人眼角眉梢喜气盈盈。

见到故交挚友,虽然想不起名字、认不得人,她嘴角却不由自主地上扬,眼里泛着泪花。

回到熟悉的地方,老人心中的一抹暖意氤氲开来。她流连久违的瓜地,嗅着瓜果的清香,捧着滚圆的甜瓜,抚摸着、沉醉着,周身充盈着风轻云淡的从容、安详、宁静与高贵。

这几天傍晚,暑气渐退后,我们便推着轮椅陪老人去户外散步。有时不得不惊叹缘分的奇妙,仅仅几天的相处,我们能感受到她发自内心的欢喜和愉悦。她开始喜欢和我们聊天,还常给我们唱歌,唱《达坂城的姑娘》《半个月亮爬上来》《松花江上》《游击队之歌》等,情绪前所未有的饱满。

“吴老师,指甲长了,给您剪一下吧?”听说老人最不愿意剪指甲,我们哄着她。

“不,不要!不行!”她如孩子般委屈着、倔强着,紧紧地攥紧拳头。

“一会儿我们要去瓜地,万一指甲把瓜划伤了咋办?”

她若有所思后勉强同意:“好吧,剪了指甲就去瓜地。六点以后可以干活了。”

我心里“咯噔”一下。当年,她每天天刚亮就赶往瓜地干活直至中午十二时左右,吃完午饭躲过吐鲁番最热的时段,又从下午六点干到晚上十点多才收工。显然,这是一个深深刻在她生命中的重要时间节点。

即便到了傍晚,吐鲁番依然酷热难耐,扑面而来的干热风让人如同置身蒸笼里,浑身的水分仿佛要被抽干似的。

此行我们去了吴明珠当年蹲点的吐峪沟采访,路过烈焰腾腾的火焰山时,我们甚至不愿意下车拍照“打卡”,以示到此一游,哪怕仅仅几分钟。在彻底领教吐鲁番那难以言喻的干热后,我们深感震撼:吴明珠年复一年、日复一日地在火焰山下培育瓜果的艰难困苦,如果不是身临其境,是根本无法想象的。

六十多年的坚守,鲐背之年的吴明珠光而不耀,静水流深,初心依然:“我这一生,没做什么大事,只是没有背叛理想。”

眼前这位老人是多么美好!

她把育瓜作为生命的全部,穷尽一生只想多结几个瓜———“把瓜的甘甜献给人民”。

这绝不是一句空洞的口号,而是她一生孜孜以求、践履笃行的誓言,这让后来者有信仰、有目标、有力量、有热情。共和国的甜蜜事业,因之薪火相传、蓬勃发展、生生不息。

她的人生,如此简单,又如此辉煌!

她把瓜的甘甜献给人民———她很快乐!

我把她的故事讲给所有“吃瓜群众”———我很甜蜜!

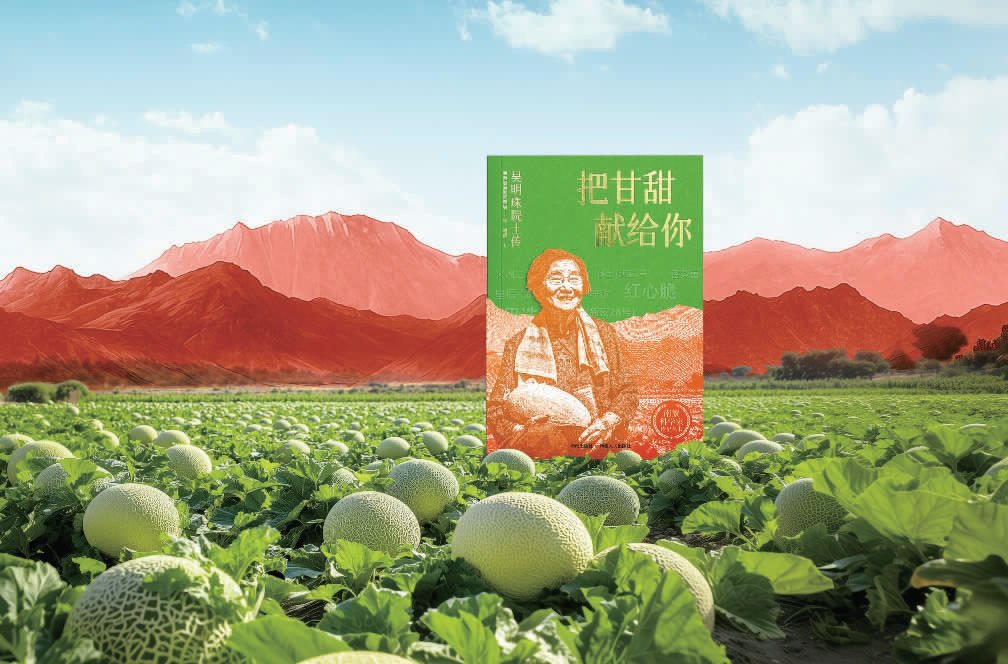

(来源:《把甘甜献给你———吴明珠院士转》序言)