纪念遵义会议召开90周年

浴火重生的转折:遵义会议的历史回响

——访赵诺和黄江军老师

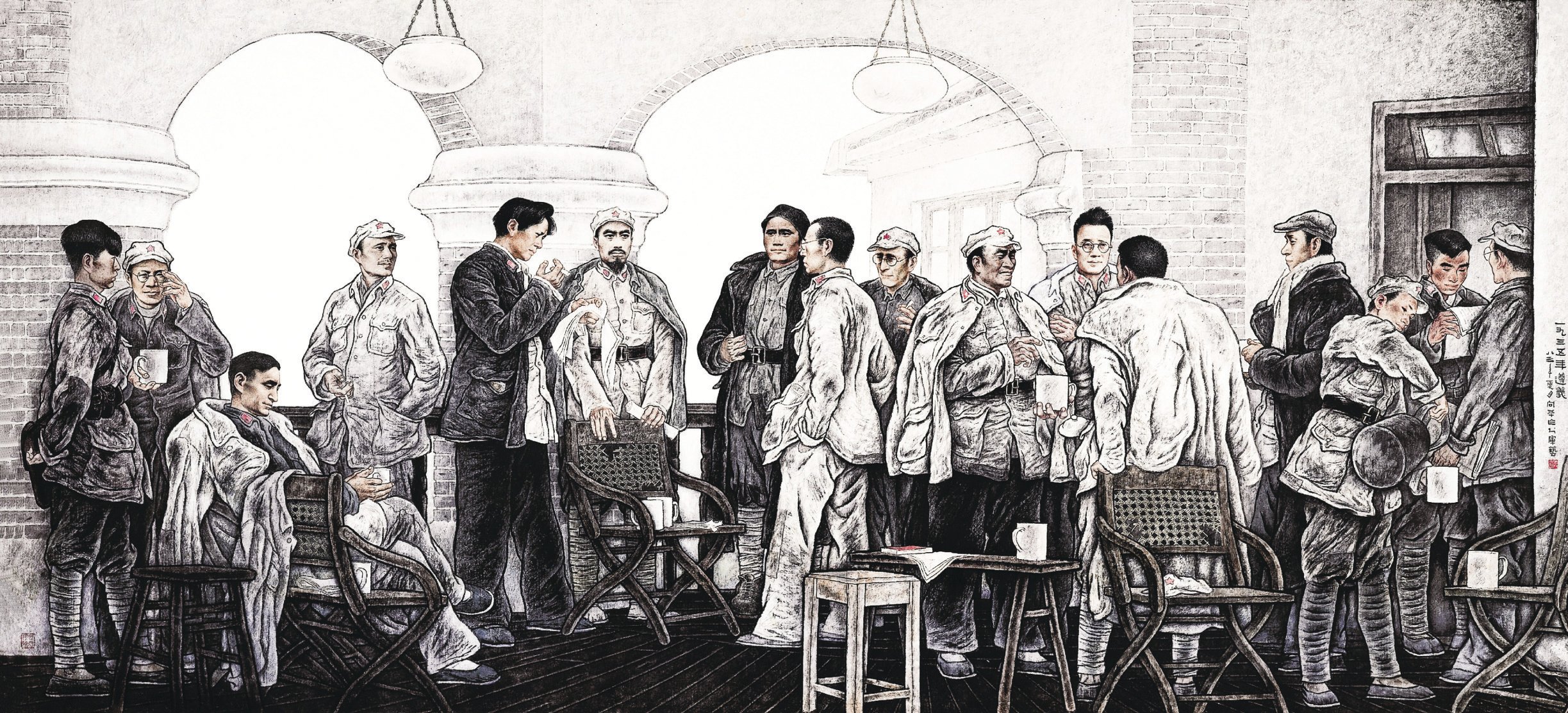

刘向平1983年创作的国画《一九三五年遵义》

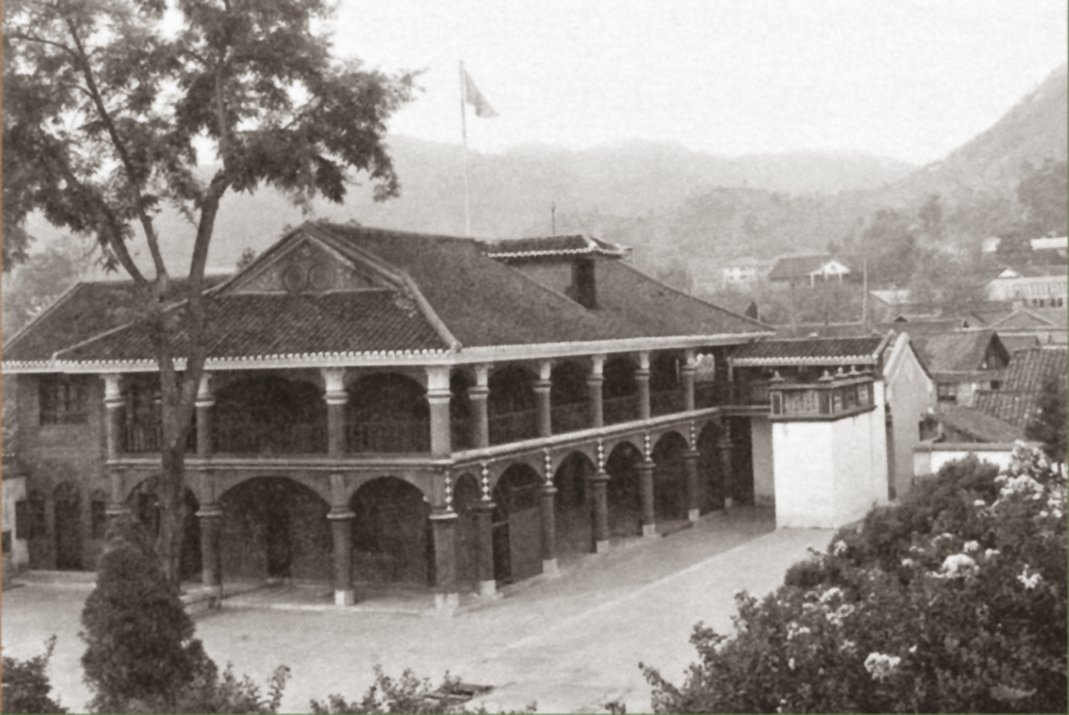

遵义会议会址

编者按 遵义会议是中国共产党历史上的伟大转折点,也是党在极端困难情况下以马克思主义基本原理指导实践、实现重大历史性突破的典范。90年前,遵义会议确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,形成了党的第一代中央领导集体,开启了党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段,使党和红军实现了从被动到主动、从挫折到胜利的历史性转变。纪念遵义会议,就是要铭记这一历史性时刻所蕴含的实践智慧与精神力量,深刻把握其确立正确路线、依靠集体智慧、团结带领队伍克服艰险的历史经验。为此,本报记者特别采访了北京大学长聘副教授赵诺和研究员黄江军,听取他们对遵义会议历史地位与精神内涵的分析,探讨这一伟大转折的当代启示。

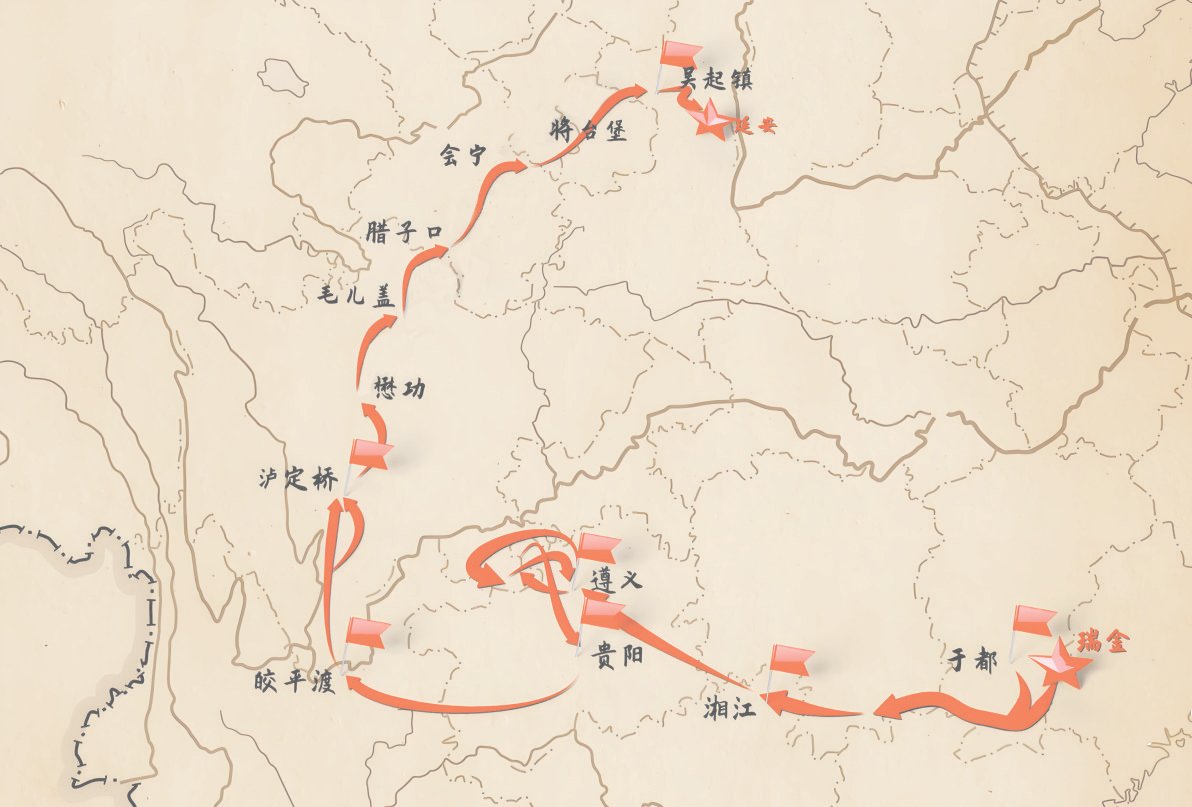

1934 年 10 月,中央红军在第五次反“围剿”中遭受重创,被迫踏上漫漫长征路。接连不断的失利,战略方向的迷茫,以及党内日益激化的路线分歧,如同挥之不去的阴霾,笼罩着这支疲惫不堪的队伍。在中央红军生死存亡之际,遵义,这座位于黔北的城镇,却成为了中国革命史册上一个具有里程碑意义的转折点。

长征低谷:危机与反思

“认识遵义会议,不能将目光仅仅局限于1935年1月会议的那几天,也不能仅仅局限于红军长征,而应将其置于更广阔的历史背景下,在30 年代前期中国共产党革命进程和民国政治军事状况的脉络中进行思考,”北京大学历史学系黄江军研究员在访谈中强调,“理解遵义会议的发生和意义,可以从认识长征、认识20世纪30年代前期中共战略转移着手。”这一时期,中共城市工作陷入低谷,革命重心转入农村根据地(包括长期在城市活动的共产党人也转移到苏维埃根据地)。这一转移使得农村与城市、政治与军事、本土实践与苏联经验之间的各种革命资源产生更激烈地碰撞。第五次反“围剿”失败的一个内部因素,也与这种张力有关。中央红军反“围剿”失败,开始西征,开启中共革命战略的又一次转移。西征中的分歧,不亚于反“围剿”时期。黄江军认为,战略转移及其带来的分歧,是理解遵义会议的关键历史背景。

西征中的红军对此经过艰难的探索。从通道会议到黎平会议,毛泽东提出了更为切实可行的战略方向,逐渐获得了多数中央领导的认同。黄江军深入剖析了这一阶段的决策过程,他指出,这几次会议可视为一个连续的探索过程,历经艰难酝酿和多方角力。遵义会议的召开,正是基于此前一系列会议基础的结果。遵义会议上讨论与反思了战略战术上存在的问题,强调纠正过去军事领导上所犯的错误,改善军委“三人团”的领导方式,增选毛泽东同志为政治局常委。此外,会议改变了黎平会议上建立川黔边根据地的决定,转为渡过长江,继续西进,抵达成都的西南或西北地区,以便更好地发挥面向成都平原、背对青藏高原东麓的地势优势。

遵义会议召开前,党始终在西征的过程中摸索和探讨“向何处去”的关键问题。将时间轴拨回到 1934 年 12 月,中央红军在经历惨烈的湘江战役后,终于成功突破了国民党的四道围堵。12 月11 日,中央红军沿湘江西岸越城岭、老山界进入湘桂黔交界的湖南省通道县。此前,毛泽东同志利用转移途中与张闻天、王稼祥结伴同行的机会一路相谈,认真分析了自第五次反“围剿”以来在中央苏区所发生的事情以及转移途中的情况,特别是广昌保卫战惨败的教训。到达湖南通道一带后,按照原定计划,中央红军主力将北上湘西,同红二、红六军团会合。但此时国民党军已在通往湘西的道路上布下相当于红军五六倍的重兵,张网以待。毛泽东主张放弃原定计划,灵活调整,改变战略方向,立即转向西进,到敌人力量较为薄弱的贵州去,建立川黔边根据地。参加会议的张闻天、王稼祥、朱德、周恩来等多数同志赞同和支持毛泽东提出的主张。尽管会议未能就战略转兵达成完全一致,但最终决定调整行军路线,即西进贵州,随后沿黎平、锦屏北上。

遵义会议在军事层面也具有极为重要的意义。会议带来的转变是深刻而全面的:红军不再固守僵化的“直线运动”战术,转而采取更为灵活机动的战略,四渡赤水出奇兵就是此后行军的经典案例。中央红军也不再执着于渡江北上的既定计划,而是根据形势变化,及时调整战略方向,调整红军可能扎根的目的地。中央红军在遵义获得了难得的休整机会,摆脱辎重轻装上阵,补充弹药被服,士气得到显著提升。正如北京大学马克思主义学院长聘副教授赵诺所言,“其实这才能反映出会议之后是一个继续在克服困难、逐渐调整的过程,同时也反映了所谓我们党正确的指导思想或者正确的路线其实是需要一个确立过程的,每个阶段都是如此。”这说明,遵义会议并不是一蹴而就的,而是经历了长期积累和调整的必然结果。总而言之,遵义会议的召开,标志着红军开始摆脱被动局面,走向战略主动的转折。

遵义启示:党建逻辑与理论发展

遵义会议既是一次军事战略的调整,更是一次党建逻辑的深刻反思和理论发展的重大突破。会议坚持实事求是的原则,有力地纠正了“左”倾冒险主义的错误,也为党的政治文化奠定了重要的基石。通过批评与自我批评,领导集体在思想上达成高度一致,提升了党的凝聚力,为未来面对更加复杂多变的局面奠定了坚实的组织基础。

1934 年 12 月 31 日晚至 1935 年 1 月 1 日凌晨,中共中央在乌江南岸的瓮安县猴场召开政治局会议。经过激烈争论,会议最终通过了《中央政治局关于渡江后新的行动方针的决定》,重申黎平会议决议,再次肯定毛泽东同志渡江北上的正确主张,指出目前的中心任务是首先发展贵州北部地区,然后徐图发展四川南部。由于遵义是四川与贵州联通的战略要道和重要城市, 且具备一定的经济基础,中共中央决定将遵义作为党长期发展的革命根据地。赵诺提到,“会议上关于军事领导权等问题还是有争议的”。会议虽解决了当时紧迫的问题,但实际的困难还在继续,这也说明了正确路线的确立过程并非一帆风顺,仍然需要时间和实践的检验。

在遵义会议上,毛泽东同志明确指出博古在军事上的单纯防御路线是我们不能粉碎敌人第五次“围剿”的主要原因。这种单纯防御路线主要体现在进攻上的冒险主义、防御上的保守主义以及突围上的逃跑主义。黄江军指出,第五次反“围剿”的失败还有不应回避的客观因素,国民党动用的军事力量和“围剿”策略都更具破坏力,中央苏区的人力物力资源困境也在加剧,不过,遵义会议却更注重内向检视。在此前后,中央恢复了更符合组织原则的决策机制(取消了此前的“三人团”模式),开展批评与自我批评的政治生活。

遵义会议也标志着党的理论建设进入了一个崭新的发展阶段。毛泽东思想不仅是马克思主义中国化的重大成果,其独立自主和群众路线的核心要义,更为我们今天推进中国特色社会主义事业提供了宝贵的思想资源。正是在遵义会议的推动下,中国共产党逐渐摆脱了教条主义的束缚,开始探索具有中国特色的革命道路。正如赵诺所说,“其实是在这个时刻我们党逐渐开始更加独立自主地进行革命、作出决策”,这体现了党逐渐成熟的自主意识。

历史镜鉴:共识凝聚与时代责任

遵义会议还是党“忠诚”对象转变的关键节点。从过去对共产国际和苏联的忠诚,逐渐转变为对中国共产党和中国革命事业的忠诚,这也体现了中国共产党人独立自主的革命精神和坚定不移的民族立场。这种“忠诚”的转变,标志着中国共产党逐渐摆脱了教条主义的束缚,开始探索具有中国特色的革命道路,为中国革命的最终胜利奠定了坚实的基础。正如赵诺所言,“从遵义会议之后,其实就是必须自己做决定了,而不是简单依靠共产国际的指示”。这说明,遵义会议开启了中国共产党独立自主发展道路的开端。

今天,我们纪念遵义会议,不仅仅是回顾历史,更是要从中汲取智慧和力量,为当下和未来的发展提供重要的借鉴。历史的经验告诉我们,要实现民族复兴的伟大梦想,必须凝聚全党全国人民的共识。赵诺这样说,遵义会议的召开,本身就是一次“凝聚共识”的生动实践。这种共识并非简单的表面统一,而是建立在共同的理想信念和实事求是的精神之上的,这对于我们今天推进中国特色社会主义事业仍然具有深刻的启示意义。

同时,遵义会议所展现的“斗争精神”也值得我们学习和传承。这种斗争精神并非简单的暴力和对抗,而是一种敢于担当、勇于变革、不畏艰难的革命意志。面对当今复杂多变的国际环境和各种挑战,我们更需要这种勇于担当、敢于斗争的精神。赵诺强调,“这种斗争精神不是简单的阶级斗争,而是正常的人的奋斗。”他认为,这才是长征最主要的精神。这种精神,将指引我们不断前进,走向更加美好的未来。可见,遵义会议的召开,不仅是一次战略调整,更是革命精神和实践的集中体现。

细节之处见精神:历史的温度

历史的魅力在于其真实性和细节的生动性。1935 年 1 月,红军到达遵义,这座黔北重镇展现出与长征路上其他地方截然不同的景象。红军战士们看到繁华的街道、琳琅满目的商品,生发出“耳目一新”的感觉。红军总司令部就设在当时被认为是“数一数二的豪华洋式建筑”的柏辉章公馆里。

在遵义期间,红军战士不仅仅获得了宝贵的休整机会,也参与了丰富多彩的文体活动,例如篮球比赛、魔术表演等。红军还在遵义发行了苏维埃币,以保障物资供给并稳定物价。值得一提的是,当时一元苏维埃币可以兑换一块半银元,此外还可以兑换食品、香烟和食盐等生活物资。据史料记载,当时红军还组织了许多文化活动,如歌舞表演、戏剧演出等,这些活动拉近了红军和人民群众的距离。所有这些细节都生动地展现了历史的复杂性和真实性,也让我们更加深刻地理解了遵义会议的历史意义。

遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,它不仅挽救了红军,更为中国革命指明了正确的方向。从革命叙事到党建逻辑,再到共识凝聚和时代责任,遵义会议的精神都闪耀着时代的光芒,激励着一代又一代中国共产党人。

我们今天纪念遵义会议,就是为了深刻铭记那场伟大转折所彰显的真理力量和实践智慧。以遵义会议精神为指引,中国共产党在百年奋斗中锤炼出敢于斗争、善于胜利的历史自信和战略定力。在新时代新征程上,我们要更加坚定信仰、信念、信心,将这一精神内涵转化为推动民族复兴伟业的不竭动力,以永不懈怠的姿态和一往无前的奋斗,书写更加辉煌的历史篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断开创新的胜利。