“鱼粮”安天下

预计到 21 世纪中叶,世界人口将达到 100 亿,届时人们对于动物蛋白的需求将比现在增加 50%。那么,食物问题如何解决呢?大食物观指出,“我们要向江河湖海要食物”。从水里要食物有两种方式,要么是野生捕捞,要么是人工养殖,但我们不能竭泽而渔。所以在未来,主要还是要依靠水产养殖。

我的研究方向是水产动物营养与饲料,通俗一点就是水产动物吃什么能长得更大更快更健康,也可以理解成,我们是水产动物的“营养配方师”,这个背后牵扯的就是被誉为“鱼粮”行业的水产饲料行业。

上世纪 80 年代初,伴随着技术和市场的逐渐成熟,水产饲料行业开始发展,在一代代水产饲料人的不断努力下,代替“冰鲜鱼”,更加绿色、环保、高效、经济的人工微颗粒饲料制成了。针对不同的养殖生物,我们会研究不同的配方,这些配方可以满足水产生物长得更快更大,同时也有新型的功能性饲料,比如增强养殖生物免疫力的饲料,提高运动能力以便长更多肌肉的饲料。至今,水产饲料行业已有 40 多年的发展历程,虽时间不长,但同样也发生了迭代进步。相较于以前水产动物的营养研究只关注生长得快慢,现在则更加的精细化,从微观出发解决宏观问题。

作为一名青年科研工作者,我有幸在我的导师、水产学院院长艾庆辉教授的悉心指导下,与课题组的同仁们并肩作战,持续进行水产饲料行业的技术攻坚。我们共同致力于构建我国海水鱼类精准营养需求的数据库,这是一项对国家水产养殖业发展具有重大意义的工作。2024 年,我们的项目荣获了水产领域唯一的国家科技进步二等奖,这一荣誉不仅是对我们课题组近 20 年辛勤工作的肯定,也是中国海洋大学乃至我国整个水产领域的荣耀。

所谓精准营养,研究的是不同生长阶段、不同饲料原料和不同养殖条件下水产动物营养需求的变化,以达到精准调控营养、让鱼在适宜的环境下可以快速成长的目的。我稍微通俗地解释一下,当今的研究较之前会更专更精,精到可能去研究某一种鱼在鱼苗期要吃什么?在长大一点的幼鱼期要吃多少?到了成鱼又要怎么吃?所以他的前提就是要深入解析鱼类的营养代谢机制。到目前为止,相关科研成果产生了超 400 亿的产值,在构建“蓝色粮仓”以丰富百姓饮食结构上作出了重要贡献。

在我的日常生活中,除投身科研,我还是一名致力于让更多人了解海洋、了解水产的海洋科普博主,努力将深奥的海洋和水产知识转化为通俗易懂的语言,让社会公众能够轻松理解并感受海洋的魅力。

习近平总书记指出,科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。

2024 年,我有幸参与了超过 30 场海洋水产领域的科普讲座,足迹遍布全国。我不仅在科技馆,为学龄前儿童带来水产知识的趣味课堂;也在偏远山区的小学,为孩子们开启水产知识的启蒙之旅;此外,还走进了中学和高中,为大孩子们提供专业的水产介绍课程;更有幸在大学校园里与同专业的同学们探讨职业发展。最令我激动的是,2024 年 8 月在杭州举行的世界青年发展论坛上,我作为国内唯一的在校生代表,发表了关于“我国水产养殖行业”的主旨演讲,我的声音通过实时翻译传达到了来自30 多个国家的国际友人耳中,那一刻,我深感自豪,我正在用自己的方式把中国的水产故事讲述给全世界。

再回到我的题目《“鱼粮”安天下》。在我国的古话中有“猪粮安天下”之说,说明猪肉在国人的饮食结构中扮演了重要的角色,但水产生物所富含的 DHA、EPA 等多种不饱和脂肪酸更有益于人体健康。我国人多、地少、饲料粮短缺,发展节粮型的水产养殖业是确保我国食品安全的必然要求。

习近平总书记给中国海洋大学全体师生的重要回信,对我们从事水产养殖事业的科技工作者是巨大的鼓舞。今后,我一定胸怀蓝色梦想,将论文写在 300 万平方公里的海洋国土上,写在 14 亿人的餐桌上,为我国人民由吃得饱向吃得好的转变之路贡献自己的一份力量。

(作者系水产学院2021 级水产养殖专业博士研究生)

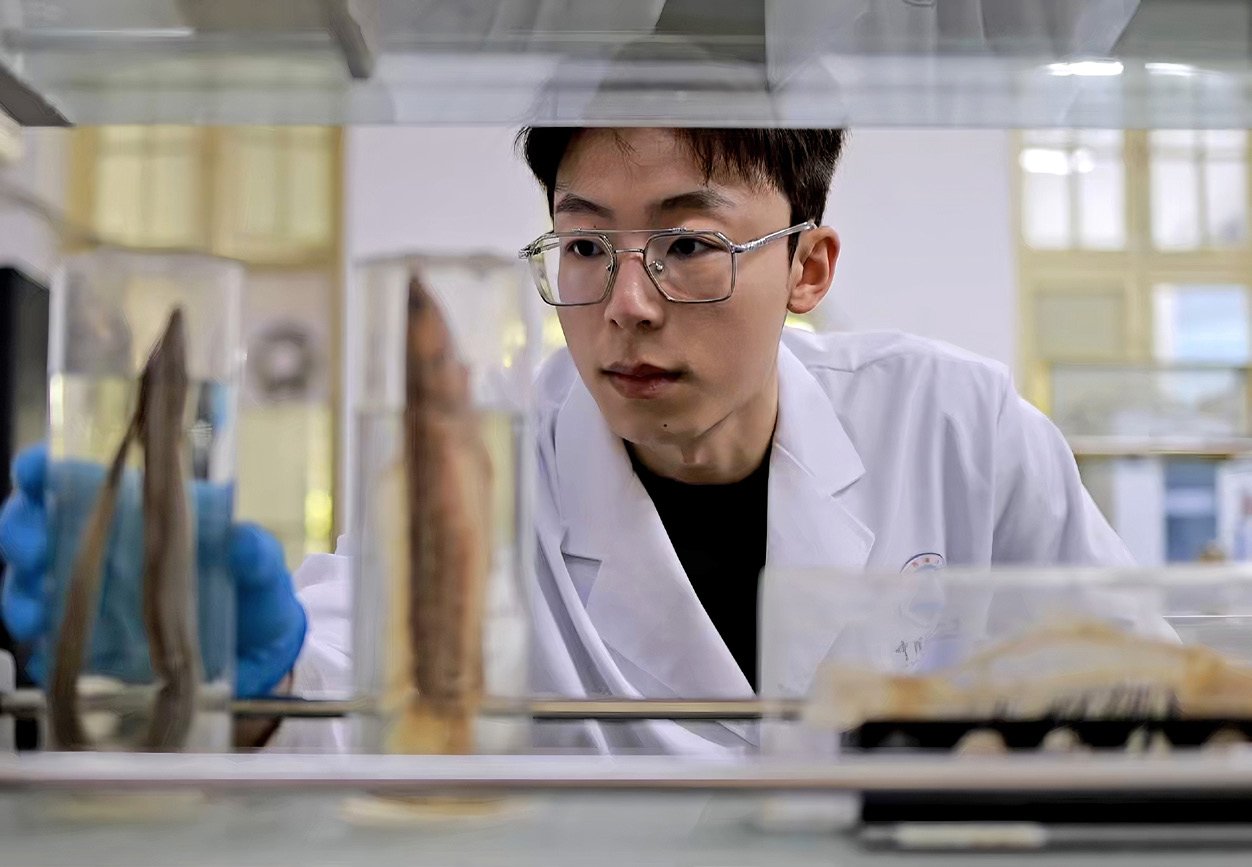

作者在实验室观察海洋生物标本