坚守西部草业 引领学科发展

———简述任继周院士对草业科学的卓越贡献

原创·首发·独家

任继周院士(学生和熟人更亲切的称任先生)是著名的草业科学家,教育家,中国草业科学的卓越奠基人。从1950年来到大西北的兰州,先后在国立兽医学院、后来的西北畜牧兽医学院和现甘肃农业大学、兰州大学等单位,全身心致力于我国草业科学与教育事业,成就与贡献卓著。

本人作为任先生的学生和多年在他指导下共事的晚辈,有幸目睹和感受了任先生为我国草业及其学科发展、草业科教平台建设、人才培养、精神塑造等方面所做的杰出贡献,这里仅就本人所学所见作以简述,作为学习任先生草业学术思想的体会和对先生一百周年华诞的恭贺,敬请指正!

一、创建了全新的中国草业科学理论体系

任先生为立小草而成大业,为改善国民营养,坚守草业80余载,学科成就与建树颇多。如面对高山草原草皮絮结、通气透水性差的问题,首创了“划破草皮”综合改良高山草原的理论与实践;通过草原调查及其发生学研究,创立了草原的气候—土地—植被综合顺序分类法及草地类型学理论;针对牧区草原退化等一系列问题,开创了我国草原划区轮牧及放牧生态学的研究;梳理并提出了草业生产流程,进而创立了揭示土-草-畜系统中物质和能量转化规律的《草原生态化学》;针对牧区家畜夏活、秋肥、冬廋、春死,草畜供求季节不平衡等,提出了“季节畜牧业”“营养体农业”“藏粮于草”等理念及实施对策;指出了畜牧业生产中“头数指标”的弊端,建立了用“畜产品单位”评定草原生产能力的新指标;为防止不同组分、不同系统间发生顾此失彼、相互悖反等问题,提出了扬长避短、优势互补的“系统耦合理论”;鉴于长期过垦、单一追求粮食生产的“耕地农业”造成严重水土流失、环境恶化等弊端,创建了“草地农业系统”的理论与技术体系,并长期在黄土高原、云贵高原、荒漠绿洲等不同区域付诸实践;与钱学森院士共同提出了“草业”与“草产业”的理念,为立小草而成大业发挥了重大引领。

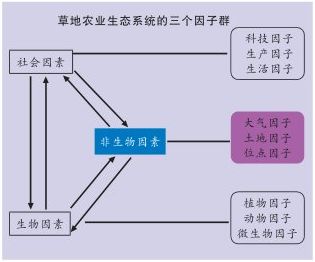

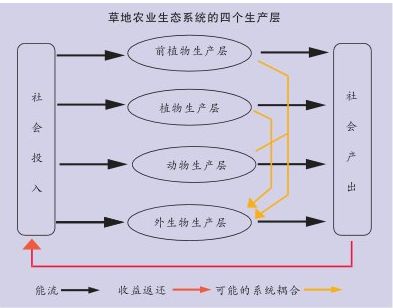

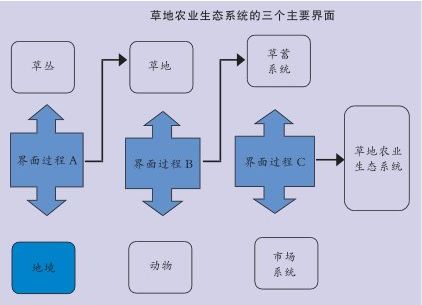

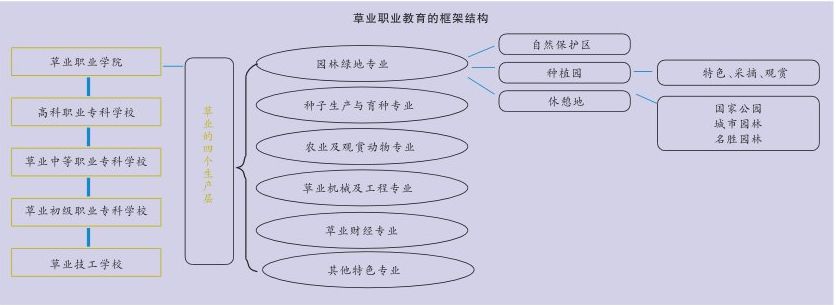

在大量调查、考察和不断深入研究的基础上,任先生从系统论、整体论的高度,凝练提出了以三类因子群为主要内容的草原发生学理论与草地综合顺序分类法;提出并构建了以草地农业生态系统及其四个生产层、三个界面为框架和基本内涵的草业科学理论体系;构建了草业教育的学科框架、课程设置和人才培养体系(见图)。

特别值得一提的是,任先生在全方位深入开展草业科学系统研究的同时,十分关注政策制度、文化传统、社会伦理与草业关系的研究。如数千年来从“耕战农业”直至“以粮为纲”等过于追求粮食生产的“耕地农业”引发的农业和食物结构不合理、生态环境严重恶化问题;曾经使农民难以重负的农业税赋问题;将农民拒之于社会进步的大门之外、只能面朝黄土背朝天的城乡二元结构及其户籍制度;工业化和城市化过程中出现的农民低人一等,以及这些历史重负造成的社会阴影等等,使“三农”问题显得尤为突出、复杂与难解,任先生认为这些都是农业伦理严重缺失造成的。为从根本上解决问题,任先生以老骥伏枥志在千里的决心和勇气,从哲学和社会伦理学的高度,提出并创立了《中国农业伦理学》,目的就在于进一步深究造成“三农”问题的本源,为大国崛起中的“三农”问题廓清理论障碍,并寻求长远的解决之道。可望随着我国农业税的取消、城乡户籍制度改革、农村振兴和美丽中国建设等等,使中国草业科学一步步实现了由牧草学→草原学→草地农业生态学→草业科学→直至农业伦理学的内涵升华与演进,使中国草业科学成为新时代中国农林草牧业持续健康发展的重要引领,也是对世界农业未来发展的中国回响。

由于任先生在诸多方面的卓越贡献,曾先后获得一系列奖励,如国务院特殊津贴、国家级有突出贡献的专家、全国优秀农业科学工作者称号、国家教学成果特等奖、新中国成立60周年“三农”模范人物、甘肃省情系陇原-献身教育特别荣誉奖、中国草学会首届杰出功勋奖、国务院扶贫办“友成扶贫科研成果奖”、CCTV三农人物、“全国优秀共产党员”荣誉称号、“最美奋斗者”称号、全国教书育人楷模等20多项。

作为任先生的学术思想和研究成果的载体和历史记录,在有关部门、单位支持和选编人员的努力下,编辑出版了迄今共14卷、计1000余万字的《任继周文集》。其中包括研究论文227篇,草业科学专著26部,诗集和瑣谈2部,序跋及报刊文章等160篇(据文集编委会唐增教授资料)。这14卷,每卷约500页75万字的文集,正是任先生近一个世纪不畏艰辛,坚守西部,坚守草业,为天地立心,为生民立命,矢志不渝、创新与奋斗的结果,也是中国草业发展的历史记录和宝贵财富。

二、构建了多个颇具活力的草业科教平台

任先生为草业科学教育事业的发展搭建了多个平台,成为草业科教事业发展的重要基石。如创建我国第一个天祝高山草原定位试验站,创办甘肃农业大学草原专业,后发展为国内第一个草原系、草业学院,创建甘肃草原生态研究所,下设黄土高原庆阳、河西走廊临泽、云贵高原贵州威宁、云南曲靖郎木山等草地农业定位试验站,建立了农业部草地农业生态系统学重点实验室(2011年晋级为国家重点实验室)、兰太草坪科技开发公司,这些都成为科研—示范—推广的基点与桥梁;还先后创办了我国草业领域中的3个专业学术期刊《草业科学》、《草业学报》、《国外畜牧学—草原与牧草》(后改名为《草原与草坪》,现仍在甘肃农大);2002年甘肃草原生态研究所整体并入兰州大学,成立兰州大学草地农业科技学院,先后入列国家高校985、211、双一流学科建设行列;任先生还先后倾其所能,在兰州大学等高校设立了“任继周草业科学奖学金”,资助草业科学优秀人才培养和平台建设。正因为如此,以任先生为代表的学术群体被业界誉为“中国草业的黄埔军校”“草地生态科学研究的排头兵”和“草业精英人才的摇篮”。在以任先生为代表的全国草业界同仁的共同努力和国家的大力支持下,当今的中国已有30多所高校设有草业学科或专业,加之全国各省农林牧研究机构中草业研发,使我国草业已成为农、林、草、牧多业并举、相互融合,“山水林田湖草沙”总体布局、系统治理和美丽中国建设不可或缺的广阔舞台的重要组成。

三、培养了大批草业科技专门人才

任先生自1950年到地处兰州的国立兽医学院开始执教以来,就肩负起了人民教师的圣神职责,在历经80年的执教生涯中,为国家培养了一大批草业专门人才,仅在任先生名下招收和培养的博士、硕士研究生就有百名左右,聆听过任先生讲课、报告和教诲的学生和业界人员更是难计其数,真可谓“桃李满天下”,其中不乏草业或相关领域的领军人才。而任先生注重教材编写、讲求教学质量、悉心指导、严格要求学生的事例比比皆是。任先生的讲课,因立意明晰、论述深刻、讲演精道而深受学生欢迎,多年后还有不少人以曾经听过任先生的讲课或报告引以为荣。任先生还多次应邀为中国农业大学、北京林业大学、南京农业大学等高校的有关学科授课或作学术报告,都深得好评。

任先生对我国青年草业科技人才培养和草业科学发展总是寄予厚望,正如他在所写《草人诗记》一书“自序”中所说:“作为一名职业教师,我特别喜欢与青年一代交流,于是在《草业科学》杂志开始发表有关草原专业的杂文,与青年们谈些草业故事,这也是《草业瑣谈》出版的原由。”时至今日,任先生还尽其所能,在兰州大学、北京林业大学、甘肃农业大学等设立的“任继周草业科学奖励基金”捐资600多万元,助力草业人才培养。任先生在对兰州大学的捐赠寄语中说:“随着国内农业形势发展,牧草已开始进入农田,多种草地农业系统已初现端倪,我国面向全球发展草地农业的前景远大,任务艰巨。为建成有鲜明中国特色的草地农业科学,为促成人类命运共同体发展尽绵薄之力。”先生以其卓越的为学之道,不竭的创新和奉献精神,激励和影响着学子和业界后来者,桃李不言下自成蹊,中国草业的国家团队,在以任先生为代表的老一代开拓者的引领下,不断成长壮大,推动我国草业及其科学不断发展。

四、铸就了“为生民立命”立小草而成大业的中国草业精神

任先生终身以草为业,立草为民的志向说来话长。他的中小学年代,正值中国人民艰难的抗日战争时期,面对战乱中饥寒交迫、缺衣少食、营养极差的民众,激发了他发展畜牧事业改善国民营养的强烈愿望。考大学时他就报考了在南京的中央大学农学院畜牧专业,本科毕业后,应当时地处兰州的国立兽医学院盛彤笙院长之托,又专修牧草学两年,1950年离开南京前往兰州之际,导师王栋教授给他题写了“为天地立心为生民立命;与牛羊同居,与鹿豕同游”的赠言,这既是导师对弟子人生志向的期许与重托,更是他一步步坚定为生民立命、与草畜为伍、立志改善国民营养的初心和动力源泉。

先生自1950年来到兰州,就踏上了扎根西部,与草畜为伍,潜心草业的漫长之路,从开设草原学课程、在海拔三千多米的天祝建立国内第一个高山草原试验站开始;继而克服种种困难和阻力,在甘肃农业大学创办草原专业,再扩建为草原系、进一步发展为草业学院,创建了农业部与甘肃省合办的甘肃草原生态研究所。由于任先生在近半个世纪的艰辛奋斗,在草业科学领域的诸多方面颇有建树,于1995年当选为中国工程院院士。随着国家和全社会对各方面的人才需求和关注,当时南京、北京等地有关单位的领导几次到兰州“挖人”,想把任先生调到他们那里,并答应提供优厚的待遇,但任先生都一一婉拒。他说:“我来西北工作大半辈子了,甘肃待我不薄,和这里的同志合作共事,大家都很支持,我也不想离开这里。如果为了推动草业发展,我们可以合作,你们在兰州办教学点或分校,或我们研究所在你们学校设研究机构或兼顾教学都可以。”

直至进入21世纪任先生为了寻求草业科学的更大发展,2002年又促成了甘肃草原生态研究所与坚守西部的兰州大学的合并,成立了兰州大学草地农业科技学院,任先生在彰显兰大“自强不息独树一帜”“勤奋求实进取”校训和学风的同时,为草业学院题写了“道法自然日新又新”的院训。就这样,任先生自20世纪50年代来到兰州,不畏环境条件之艰辛,不计从事专业之弱小,不为“孔雀东南飞”所吸引,始终以草畜为伍,坚守西部、坚守草业、坚守兴草强农,为改善国民的食物结构和营养,矢志不渝,奋斗不已,创新不已。

任先生总是崇敬大自然,以大自然为师,虔敬于草原、大漠、高山、大海,他在不同场合,经常将胡杨、牦牛、海鸥,分别尊为林木、走兽和飞鸟在他心中膜拜的图腾。因为胡杨具有不畏艰辛、坚韧不拔的秉性;牦牛则是不惧严寒、不求回报、只作奉献的榜样;而海鸥具有勤勉自律、“航行预报员”的特质,大自然的这些精灵所体现的也正是任先生自勉和坚守的信念。

时光如梭,任先生在祖国大西北的土地上,不畏艰辛,坚守立草为业、改善国民营养的初心始终不改。但随着研究的深入和时代的变迁,使他越来越深刻的意识到,要从根本上实现为生民立命、改善国民食物营养,不但要兴草增畜、改变农业结构和农业系统,更要顺应民之所盼、国之所需,从根本上改变数千年来形成的农村环境条件艰苦、农业生产水平低下、农民低人一等的状况,以及早已固化了的“城乡二元结构”及其传统文化造成的农民只能面向黄土背朝天,缺乏人文和伦理关怀等一系列所谓“三农问题”,进而迈向体现天人合一、道法自然,符合生态文明,充分彰显人文和伦理关怀,更为理性的新时代草业与农业。为此,已届耄耋之年的任先生,为了明晰中国农业发展历程与得失,廓清大国崛起中的‘三农’问题的理论障碍,先后主持编写了《中国农业系统发展史》和《中国农业伦理学》系列论著,以更为高远的创新将立草为民、改善国民营养的目标与满足人民对美好生活的向往和民族振兴的大业结合起来。因此可以说,以任先生为代表的中国草业人以不畏艰辛、矢志不渝、勇于开拓的坚守与创新,铸就了“立小草而成大业,兴草业以壮三农,强草业以利中华”的“中国草业精神”,值得更好的传承与发扬。

(张自和,草地农业科技学院退休教师)