燕园师林

不是业师,胜似业师(下)

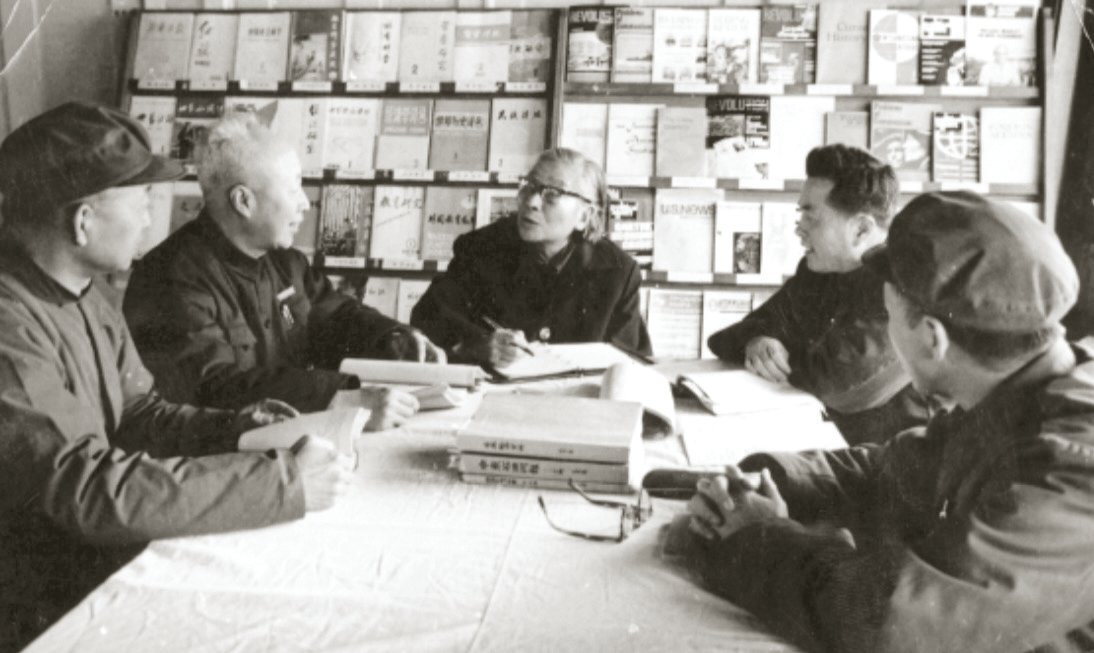

1980年3月20日赵宝煦(左二)、雷洁琼(左三)在北大国政系讨论工作

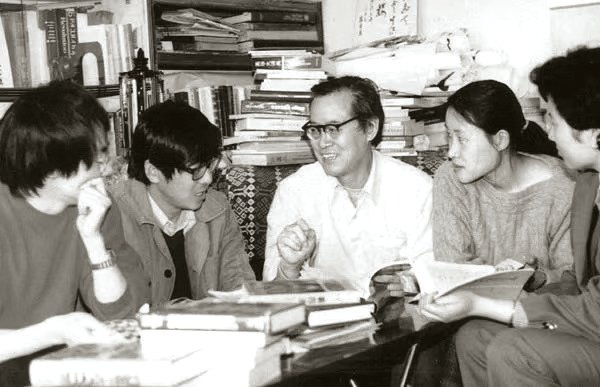

罗荣渠先生(左三)与他的学生们

三、特殊时期相识的雷洁琼先生与陈翰笙先生

“文革”中后期,北京一些迁往外地“五七干校”的高校教师,一批一批回到北京。其中一些高校已解散,政府就找北京的其他高校接纳其教师。北大各系中,国际政治系最为胸怀博大。它张开双臂,接纳了除北大外其他高校的40多名教师来到这个新家。其中有中国人民大学30多人(高放、徐大同、戴卓等)、北京外交学院10多人(鲁毅、孙承谷、潘蓓英等),以及北京政法学院(中国政法大学前身)2 人(严景耀、雷洁琼夫妇)。改革开放后,“文革”中被解散的北京高校大多又在北京复办。人大、北京外交学院的教师几乎全部回了自己的学校。雷洁琼教授坚持认为北大就是她的母校(她从1931年留学归来开始于燕京大学执教,1952年院系调整时和北大政治学系教授钱端升按中央命令负责筹办北京政法学院,钱任院长、雷任教务长。雷的丈夫严景耀先生也是知名的社会学家。来国政系后严先生在国际关系教研室工作,于1976年病逝),就继续留在了国政系。后来,她和费孝通教授一起对北大社会学系的复建做出了重要贡献。

雷洁琼教授在国际政治系被分编在民族解放运动教研室。我时任教研室党支部书记,和教研室主任梁守德一起时常关心她的生活与工作,逢年过节还常到城里她的家中探望。那时他们夫妇都已60多岁,通常半天工作、半天休息。她英文极好,教研室请她译一本有关坦桑尼亚的英语专著,她译了几章拿给我们看,我们却很难看懂。似乎她的现代汉语表达水平不是很高,她对政治学基本知识也缺乏掌握。雷先生人品很好,宽和待人,说话嗓门很高却不严厉。周总理夫妇一直对她很尊重,她也是邓大姐的好朋友。在交往中,先生那种坚韧不拔、镇静自信、博爱悲悯的品格使我深受感染。

陈翰笙是五四运动时期北大政治系最年轻的教授,讲授“欧美通史”“欧洲中古及现代史”等课程。他 1897 年出生于江苏无锡,在美国留学时获历史学博士学位,旋赴德国柏林大学获博士学位。1924 年被聘为北大政治学系教授。1926年经李大钊介绍加入中国共产党。他在历史学、农村经济调查方面有重要学术贡献:在 20 世纪 30 年代著有印度经济史方面的专著;改革开放后主持创办了中国社会科学院世界历史研究所;1929 年任中央研究院社会科学研究所社会学组主任期间,组织大批有志青年对中国农村社会进行调查。1933年他参与建立中国农村经济研究会,担任会长,并创办《中国农村》月刊,刊登大量调查报告和论文,申论农村问题是中国经济的主要问题,论证了封建制度改革的必要性。20 世纪 30 年代共产国际派遣佐尔格在上海组建并领导情报机构,陈翰笙参与其中,并负责与宋庆龄联系。

解放后陈翰笙曾被聘为外交部顾问。中国社科院世界历史研究所建立后,他在该所培养研究生。赵宝煦老师聘请他任北大国际政治系兼职教授。本系硕士生曾萌华选了非洲政治方面的论文题目,由翰老指导。1983 年夏季的一天,张汉清老师找我,说曾萌华反映翰老因失明多年,不太清楚她论文中要写的尼日利亚的相关情况,怎么指导她写论文?张老师说他和赵老师商量后,决定派我去协助翰老指导。那时我的职称是助教,没有资格单独指导硕士论文。但是我接受了系领导派的这个活。

在和曾萌华交谈以后,一天我如约来到了木樨地翰老的家中——一座新盖起来的大楼里约 180 平方米的大单元。那时翰老已86岁,大概早已失明,但听力很好,由他的一个亲戚照顾日常生活。他坐在大厅的一个书案后面听我介绍尼日利亚的基本情况,尤其是独立以来接连发生军事政变的情况,这些引起他很大兴趣。他深爱北大,对北大的感情很真挚。这以后我又去过翰老的家几次,有一次遇见世界史所的研究员在聆听他的指导。曾萌华的论文基本上由我指导完成,论文颇获好评,她毕业不久该文就在《西亚·非洲》杂志上发表。在与翰老的交谈中,他那种诲人不倦、不讲假话、永远追求真理的精神对我有极大的感染,他那充满传奇色彩的一生对我有强大的吸引力。

四、从厉以宁教授、罗荣渠教授那里受到研究视角与研究方法的启迪

改革开放推动一些学者从新的视角、在新的议题上做研究,他们纷纷取得令人耳目一新的研究成果,成为有影响力的大学者。在北大,经济学家厉以宁教授和世界史学者罗荣渠教授便是其中的佼佼者。

厉以宁教授是 1950 年代在北大政治经济学系读本科并留系任教的。他和另一著名经济学家吴敬琏是中学同班同学。厉老师长期从事西方经济理论的研究。我第一次听厉老师做经济学研究报告,是“文革”后期他和政治经济学系西方经济思想史教研室的另一位老师合作,在北大第一教学楼的一间教室里召开的一次科研成果报告会,内容好像是两位老师对“英国病”的剖析。改革开放后,厉老师对中国的经济体制改革提过很多建议,其中关于中国股份制改革的建议影响甚大(他因此被人称作“厉股份”)。1990年他的这一建议受到学界一些人的批评,他感受到了某种压力。

在我与厉老师都参加的一次校方召开的会议上,我大着胆子为我系教授在北大出版社出版的一本书辩护,我认为不应当把学术观点盲目地上升为政治问题。那时我从美国访学回来不到半年,正担任着副系主任,对国内学术界的气氛尚无亲身感受,所以敢于批评一些过头做法,没想到这番话却被厉老师听出了另一番含义。中午吃饭时,他从另一饭桌旁专门走到我面前敬酒,一个劲地说:“讲得好!”其实此前我从未和厉老师有过直接交谈。事后,校方有人对我说,看来老厉从你这里找到了“知音”。

从1995年开始,我先后被任命为校学术与学位委员会委员、校社科部学术与学位委员会委员,而厉老师则是所有这些委员会的负责人或主任。因此,我和厉老师每个学期都会有多个在一起共事、做研讨的机会。我小厉老师11岁,学术水平和社会资历同他都不在一个层次上。然而,厉老师一向对我很尊重,有很多次打电话到我家和我专门讨论在社会科学部学术与学位委员会工作中遇到的一些问题,他还曾写诗赠予我。他学识渊博、睿智过人,常能把深奥的理论问题讲得深入浅出,生动有趣。记得一次在光华管理学院厉老师的办公室里与他闲聊,我谈起社会上现在有不少人对我国民营企业如雨后春笋般发展起来的情况颇不放心。厉老师便以讲故事的方式说透了民营企业的发展对我国经济体制转型所具有的重要意义:一个渔人老是把捉到的同一种鱼放进同一个器皿里,结果回家一看,鱼都死掉了。后来,他把捉来的各色各样的鱼都放进同一个器皿里,结果这些鱼都活起来了。原因何在?因为各种不同的鱼互相追打,撕来咬去,这样就激发了活力。经济也是一样,如果不同的经济成分相互博弈,市场就活了,经济活力也就迸发出来了。民营企业发展起来,就会逼着公营企业改革,这有利于我国社会主义市场经济体制的形成。几十年过去了,每忆及与厉老师的这次聊天,我都会不由自主地笑出声来。

罗荣渠是北大历史系世界历史研究专业的老师,他是改革开放后最早到美国的大学访学的学者之一。他的研究领域是拉美史,然而他访学的重点却调整为“世界与中国的现代化进程”。通过研究西方史学和社会科学领域的现代化理论,他成为中国第一个从世界历史的现代化进程视角研究唯物史观,提出“一元多线历史发展宏观架构”设想的学者。1993年北京大学出版社出版了他的《现代化新论——世界与中国的现代化进程》一书,其中对这一设想做了展开论述。罗老师的这一研究成果为他在史学与社会科学界赢得了大名声。他进而做出了主编一套《世界现代化研究丛书》的宏伟规划。他注意到了我发表的一些研究成果,大概也是因为《北京大学学报》(哲社版)在同一期同一页对我们两个的介绍,于是约我到他在中关园新建楼房中的家里,畅谈了这一规划,邀我参加这套丛书的写作工作。由于这套丛书是改革开放后第一套研究世界各国现代化进程的比较研究论著,在我国学术史上具有开创性的意义,我欣然应允。孰料罗老师一天夜间突发心脏病仙逝了,令人不胜唏嘘。

五、向非洲史和外国民族研究的专家们学习专业研究的本领

我虽然大学本科攻读的专业重点是亚非民族解放运动,但实际上并没有受业于研究非洲或外国民族的学者。《论语·述而篇》说:“子曰:‘三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。’”这句话成为我治学的座右铭。在非洲史的研究方面,北大历史系陆庭恩老师和华东师大历史系艾周昌老师的治学经验都使我获益良多。

我认识陆老师是在中国非洲史研究会成立之后,他虽是副会长,但却几乎承担了研究会全部会务的领导工作。再加上后来他被任命为北大亚非研究所所长,所以我就有机会经常与他来往。他接任非洲史研究会第二任会长不久,又安排我做研究会副秘书长、副会长。他善于团结人,我国各院校从事非洲问题研究的学者都汇集在他的周围,非洲研究一派繁荣。北大亚非所的非洲研究中心也成为中国非洲研究的重镇。陆老师在外交部、中联部、教育部、社科院世界史所和西亚非洲研究所都广有联系。他曾带我到外交部面见副部长宫达非同志,我们一起探讨了有关我国非洲研究的许多重大而具体的问题,这对推进我国的非洲研究大有助益。不幸的是,正当陆老师雄心勃勃地全力开展非洲历史和政治思潮(如民族主义)研究时,他却突发疾病,至今未能完全康复,无法再回到他钟情的研究领域。

艾周昌老师早在 20 世纪 50 年代就开始研究亚非史,是这个领域的开拓者之一。80年代他与北大陆庭恩教授合作申报了国家社科基金重大研究项目《非洲通史》的编写,由艾周昌主编近代史部分,陆庭恩主编现代史部分,古代史部分由我和何芳川主编。而我的职称当时只是助教,由此可见他是怎样敢于启用年轻人的。艾老师培养出了几个很有学术成就的非洲学研究者。

在世界民族研究方面,使我受益最多的是中国社科院民族研究所世界民族研究室的三位老师:第一个是葛公尚,我在前面对他已有介绍。然后是李毅夫老师,他是研究室的顶梁柱,翻译和编写了一大批关于世界民族的著作和资料丛书,为我国的世界民族研究打下了坚实的基础。他还是中国世界民族学会的发起人和组织者之一。李老师淡泊名利,和来自全国各地的学者交好,在世界民族研究者中是有口皆碑的大好人。他热心地奖掖后学,为我的专著《民族与国家》写了一篇非常中肯的书评。他几次诚恳地对我说,他有一笔稿费积攒了下来,若我有需要可随时出借。我 20 世纪 90 年代中期以前常去他家或单位请教,但自那时以后因杂务缠身和专业调整就没有再去了。每忆及此,常感歉疚。

最后谈一谈阮西湖老师。他曾留学苏联,同样是中国社科院世界民族研究室和中国世界民族学会的发起人和组织者之一。他有很强的人际交往能力,推动联合国教科文组织于 1986 年在北京召开了世界反种族隔离大会。这是改革开放后中国学术界最早参与举办的民族种族问题国际学术会议,对拓宽我们的视野起了很好的作用。我能够长期担任中国世界民族学会副会长,以及《世界民族》杂志编委、顾问,与李、阮、葛的力荐不无关系。

在这里,我要顺便谈一谈我认识的牙含章先生。牙含章是1980年代前半期中国社会科学院民族研究所的所长。他的名著是研究西藏达赖喇嘛制度的一本书,而且他对西藏的和平解放有突出贡献。1981年秋天,民族所阮西湖、李毅夫、葛公尚等筹备成立中国世界民族研究会(后改为“中国世界民族学会”),邀我加入会务组,负责会议发言的记录和整理工作。会议结束时,阮西湖等领导嘱我把发言记录整理成一篇1万字左右学理性较强的会议纪要,并在《民族研究》杂志上发表。但是,当我把文章写好时,编辑部主任却因所内矛盾表示不予采用。我很生气,阮西湖、李毅夫等建议我向牙所长做一反映,并向我提供了牙所长城里的住所地址。我找上门时,牙所长让我进了他家大厅坐下。我记得房子很宽敞,近 200 平方米。他显得宽厚、慈祥,耐心地听了我的倾诉,最后建议我做点调整,发表在内部刊物《民族研究通讯》上。我将牙所长的建议给阮、李做了汇报,他们都认为这是一个适当的处理办法。一个多月以后,文章果然发表在《通讯》上。

六、使我终身受益的一面之师任继愈教授

在北大国际政治系的“出生证”即毛主席批示的那份关于加强国际问题研究的文件上,批示的内容是应如何重视对外国宗教问题的研究,特别说到像任继愈以唯物史观研究中国宗教史的文章已如“凤毛麟角”。那时任继愈教授执教于北大哲学系,曾任校社科处处长。毛主席的批示激发了我的学术兴趣,我通读了任继愈教授研究中国哲学史的论文集以及他主编的《中国哲学史》,受益良多,然而没有机会见他一面。

“文革”中搞了个“批孔”运动,那时任先生已调离北大。在运动的发动阶段,有关部门安排任先生在中山公园的音乐厅做一场“批孔”报告。我赶去听了,见到了心慕已久的任先生。他对孔子哲学有深入研究。他的报告是一个学术报告,几乎完全不受政治运动的影响。在那以后,我常关注任先生的学术活动。他去世之后,我在《南方周末》上读到他指导的一个博士生写的回忆文章,其中特别谈到任先生是个极有学术品德的人,不会受某种政治倾向的影响而扭曲自己的学术认识。他从不因毛主席的表扬而傲视于人,甚至毛主席与他谈话的内容,直到他晚年才向学界公开。我由此认识到,一个能做出真学问、大学问的学者,自有其高尚的学术风格与追求,不会因小有所得而沾沾自喜。

在与老师们(包括业师与非业师)的交往中,我逐渐悟出了为师之道,即师道,概括地说就是“传道,授业,解惑,互敬互爱,互帮互学。”这种师道既体现了教学和治学的内在规律,也体现了中华民族的传统美德。对于后来者而言,继承和弘扬这一师道对构建良好的师生关系是至关重要的。

(作者为北京大学政府管理学院教授)