网络诈骗不信不贪不好奇

王 灿 绘

随着互联网技术快速发展,网络诈骗已成为引起高度关注的社会问题。网络刷单、游戏交易、冒充平台客服等诈骗形式多样,让校园师生也深受其害。

2023年暑假《孤注一掷》(改编自上万例真实案件,聚焦当下屡禁不止的网络诈骗、网络赌博、招聘拐骗等跨国犯罪活动)的上映,将网络诈骗话题又推向高潮。

2023年3月,我校学生付某在某APP上被客服诱导购买商品以完成刷单,并通过网银向6个不同账户进行转账,共计被骗99438元。如此庞大的金额在分秒之间被骗取,事发后,付某充满悔恨。他的经历被广泛传播,为其他同学敲响了警钟。“之前我也被骗过,虽然不多。”文化传播与设计学院的刘同学不好意思地说,“当时在‘闲鱼’(网上二手闲置物品交易市场)点击了充值的链接,对方表示立刻发货。我也马虎大意了,忘了检查,结果商品自动收货。”后来刘同学联系卖家,发现其号已被封,钱也已到他那里去了。当时刘同学上高中,也没什么零花钱,被骗后还悄悄哭了,也不敢告诉家里人。有了之前的经验教训,在日后的经济交易中,她更加小心谨慎。“我曾在‘小红书’加了个经常发图片的博主微信。”文化传播与设计学院的李同学仔细回忆了自己被骗的经过,“刚开始她还挺正常的,就分享一些图片;加上她微信大概一个月后,她就开始卖一些产品了。”这个博主说,买下这个产品后,能返700块钱利息。“说实话,我当时很心动,而且她还在朋友圈公布了和其他人的聊天记录,看起来也真的返利了。”李同学解释。后面这个博主找李同学私聊,说她获得了购买这个产品的资格。李同学准备转账前,先给哥哥说了这个消息。哥哥非常肯定地说,这绝对是诈骗,千万不要转账。李同学听了哥哥的话,拒绝了这个博主,果然这个博主就把她拉黑了。“多亏了我哥,不然我肯定也受骗了!”李同学感叹道。

经济管理学院辅导员谢茜老师提到,曾有一名学生去国外实习,有人就用跟他身份相似的方式冒充他发微博,然后加了关注他微博的朋友,说自己在疫情期间没钱买机票,让朋友寄钱,最后朋友被骗了一两千元。

此外,早在2022年8月,全国学生资助管理中心就已发布第2号预警:警惕“助学”骗局。骗子冒充资助工作者,通过电话、短信、微信、QQ等途径,谎称发放奖助学金,引诱学生和家长上当受骗。“怎么可能会有那么容易赚钱的事啊!同学们被骗就是太单纯了。”我校党委保卫部一位老师严肃地说,“反正就是四个字:不信、不贪,你就不会被骗。”

记者在朋友圈作了个小调查,50位同学中有24位被骗取过钱财,有一位高达3000元;还有15位同学曾接触过诈骗,但没有上当受骗。这说明,大学生对网络诈骗的认识还应加深,防范意识也有待提高。

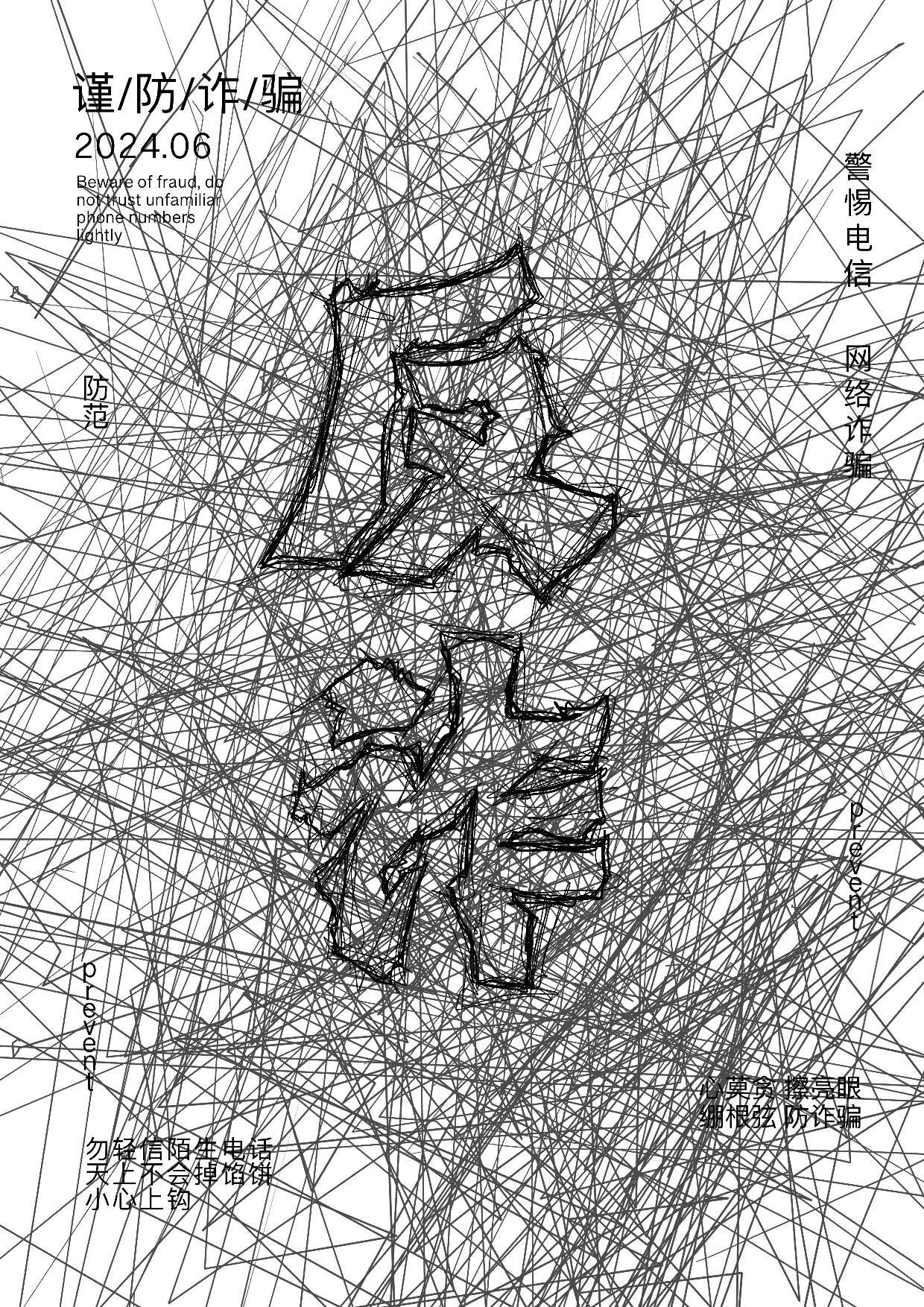

为进一步预防和减少校园网络诈骗案件发生,提高师生对网络诈骗的防范能力,我校通过橱窗、横幅、海报、QQ群等,向广大师生进行宣传,全面营造反诈的浓厚氛围。

学校还联合市公安局、市反诈办、市教委等多家单位,举办“拒赌反诈校园行”活动,安排讲座,为青年学子提供反诈指南,牢筑安全“防火墙”,切实保障师生财产安全。

对学校的网络诈骗防范宣传,同学们都深有感触。“学校到处可见反诈的标语。”文化传播与设计学院的赵同学说,“辅导员也会在班级群里宣传各种反诈小知识,有时是一条视频,有时是一篇文章。”她打开QQ聊天记录,基本上每月辅导员都会进行反诈宣传,不仅在群里,也在班会课上强调。

此外,学校还积极开展校园反诈活动,举办“安全守护,安心校园”安全设计大赛,各类作品层出不穷。

关于如何防范网络诈骗,谢茜建议:不要贪图便宜;不要太好奇,尤其不要随便点击非官方认定的二维码、链接等;不要被对方的思维带着走,要反向思维、反向质问。

笔者建议,大学生首先应多接触社会增加经验,同时提高自身安全防范意识,不清楚的事宜可以多咨询身边的人;其次,树立正确的价值观和金钱观,如果被骗,要沉着冷静,及时与父母和老师沟通;最后,在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,发现诈骗违法犯罪行为要及时报警。

(国宁格)