学林心声

有你们,便是生活

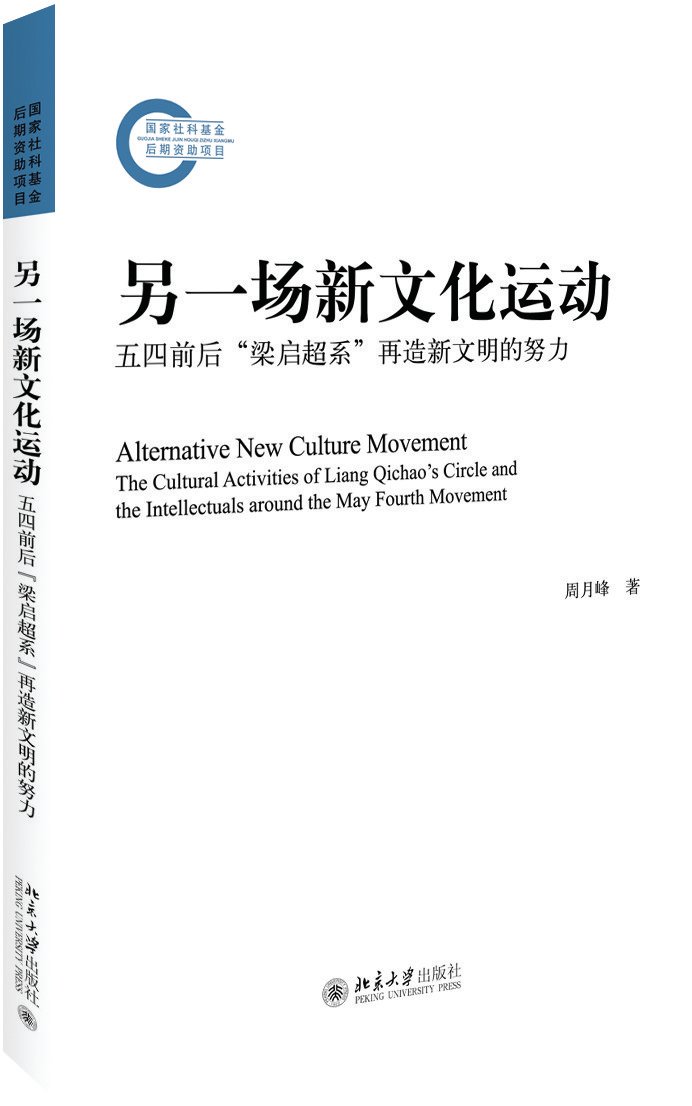

周月峰的学术专著《另一场新文化运动:五四前后“梁启超系”再造新文明的努力》已于近日由北京大学出版社出版

【编者按】周月峰在2004年、2006年先后获浙江大学历史学学士学位、硕士学位,2013年获北京大学历史学博士学位,现为四川大学历史文化学院教授。

2023年11月,周月峰的学术专著《另一场新文化运动:五四前后“梁启超系”再造新文明的努力》由北京大学出版社出版,该书侧重思想的过程与肌理,以“梁启超系”这一群体的故事为主线,重访“另一类”新文化理念,呈现了全新的“另一场新文化运动”。与该书正文共同呈现在读者面前的还有周月峰用自己的亲身经历而写就的“致谢”:年幼时因触电失去双臂;来自父母的关怀和他们看似平常的“大智慧”;在北大跟随罗志田老师攻读博士确是改变了他的一生。“致谢”行文朴素,但却能够看到一位从不苛求、从不放松、始终不忘自己理想目标的学者的成长经历。本报特选“致谢”部分,与大家分享他的人生经历,感受他的点滴成长与感悟。

我幼年因触电失去双臂。有村里人劝我父母,要不放弃治疗,也许对家庭对我都是一种解脱。父母是农民,虽然无法想象一个身有残疾、不能插秧种地的农村孩子还能有什么盼头,但终不忍心,东拼西凑为我治疗。出院时,他们特意带我去了西湖——担心再没机会,说以后至少仍然可以看看风景、看看世相。哄着我,宽慰着自己,回答着邻里。那是1984年,我五岁。

我父母常说自己“没本事”,帮不了我;“没文化”,不能替我拿主意。我觉得这是他们的智慧,让我在外闯荡时从未感觉到来自家里的束缚和压力。我母亲之前常会担心,我会怨他们没有照看好我,无论我说多少次不怨;又担心我以后的生计,谁来照顾我,即使我兄嫂待我无微不至。到今年,我母亲去世已二十年。那时我正大三,前路茫茫,未能让她宽心。

2005年春,我去北大旁听了罗志田老师几次课。那年,我研究生一年级,正在犹豫之后的路怎么走。旁听后,便下定决心,报考北大。这个决定改变了我一生。第二年有幸得入先生门墙。罗老师有君子之风,望之俨然,即之也温,听其言也厉,而对学生不愤不启,不悱不发。每当我旁逸斜出之际,或愤悱不已之时,老师的一二邮件,数句指点,正是一棒一条痕,一掴一掌血,导我于正道。十多年来,无论为人或为学,我的点滴成长,都源于老师的言传与身教。先生对我有再造之恩。

感谢鲁萍、李欣荣、薛刚、王果、王波、梁心、刘熠、赵妍杰、高波、李欣然、李动旭诸位同门。在同门中,我资质低且读书少,如果独学而无友,一定更加孤陋寡闻。王国维说为学需要经历三种阶段,我想博士期间最难熬的恰是在过程中看不到终点。在北大数年,与同门好友朝夕相处,切磋琢磨,一起“望尽天涯路”,一起“消得人憔悴”,而最重要的,是时不时能看到他们打通任督二脉、豁然贯通后“蓦然回首”的喜悦,也让我找回继续前行的力量。他们于我,情同手足。

感谢陈甜、冯楠、柳丝、朱哲、周陆涵,让我在北京有学术之外的天地。那些年多数电影、话剧、音乐会,大概都是与他们一起经历,喝绍兴老酒,唱人生几何。陈甜不仅特别尽责地将自己所有挚友介绍给我,也是我博士论文每一章的第一位读者,若不是她,本书便无缘北大出版社。

读博是一段苦行,有你们,便是生活。

本书以我的博士论文为基础。博士七年,工作十年,我仍在学习如何思考与写作。