燕园师林

沉默的坚守

王福堂夫妇在云南大理

1996年初秋的一个下午,我给王洪君老师打电话,接电话的人操着沙哑的男声,我说找王老师,结果他接着问:找哪个王老师?我一愣。后来,我才知道接电话的是王福堂老师,是王洪君老师的爱人。那时我们刚从偏僻的昌平园回到燕园,对中文系的掌故很陌生。在昌平园时听了著名演员王夫棠的讲座,第一次听到王福堂老师的名字时,心里还犯嘀咕,不会是同一个人吧?

我们本科第一学期就选了专业,我当时觉得自己没什么文学天赋,也没有读过什么古书,刚开始随大流选了文学专业,之后又觉得自己没什么优势,就跟李小凡老师说要改到语言专业。李老师是研究方言的,是王福堂老师的学生。我们大三的方言课主要是由李小凡老师和项梦冰老师上,到1997年暑假的时候,两位老师带我们去翁源调查方言一个月。一起调查的,除了我们几个本科生,还有好几位研究生,其中,中西裕树和李倩是王福堂老师的研究生。大家在一起处久了,就了解了很多专业里的事情。传说王老师要求很严格,很少招学生。中西和李倩其实是来帮助指导我们调查记音的,但他们都不在我这一组,听同学说二位记音都是稳准狠。中西是日本人,中文说得很好,人很瘦,不怎么说话;李倩胖乎乎的,爱说话、爱讲故事。李倩说,王福堂老师要求她背《方言调查字表》,到王老师家去的时候,王老师会考她某个字的音韵地位,通常是一些例外字,不符合一般的规律,比如,“脸”,通常中古见母字不会读l-声母。她讲这些的时候,丝毫没有受到刁难的样子,反而洋溢着幸福与得意。我们也很羡慕这种严师高徒的感觉。

到我们大四的时候,上方言专题课,由李小凡、王福堂、王洪君三位老师合开,我才第一次见到王福堂老师。那是在四教的小教室,王福堂老师给我们讲方言中的东*、带*、亨*等处所助词(《绍兴方言中表处所的助词“东*”“带*”“亨*”》,载《语言学论丛》第21辑,商务印书馆,1998年。讲课时应该还没有出刊。后来,我们才渐渐明白在课堂上讲自己的新发现是北大教授的传统),王老师讲课时总是站得笔直,非常挺拔。他头发花白,板书一丝不苟,感觉气氛很严肃,上课有压力。当时我似乎刚看过桥本万太郎的《语言地理类型学》,正好我们应山方言中有“鸡公、鸡母”的说法,而应山在河南鸡公山南边,按照桥本的说法,鸡公山一带正好是顺行结构与逆行结构的分水岭,往北都是“公鸡、母鸡”这样的说法,往南则都是“鸡公、鸡母”结构,于是请教王老师,是否可以如此解释。王老师说,现象有意思,但用顺行结构与逆行结构来解释就“有点儿大而无当了”。我当时似乎觉得并没有那么严重,感觉王老师有点言重了(2001年我到香港跟王士元先生读博士。王先生指导的第一位博士生就是桥本万太郎。王先生说桥本一生唯谨慎,只有这本《语言地理类型学》大胆提出了一些理论,结果影响最大)。课后,王老师还特意叫住我,问我叫什么名字。之后,王洪君老师来上课,气氛一下子轻松起来,王老师还带了一大本《文海》让大家翻着看,王老师那时候还不到50岁,但头发白了不少,班里的女同学一上完课就成了小迷妹,说小王老师太好看了、太迷人了。大家私下里猜想,大概是为了跟大王老师一致吧,有夫妻相,真好。从此以后,大家都称王福堂先生为大王老师,小王老师就是王洪君老师了。

后来,我就跟陈保亚老师读研究生了。用徐通锵先生的话来说,我们教研室是“小国寡民”。“小国寡民”也有好处,老师们之间关系融洽,学生们也不分啥门弟子了。早我两届有一个著名的小团伙,徐通锵先生称她们为“三只蚂蚱”,就是李倩、梁源和方希,分别师从王福堂、王洪君和陈保亚三位。她们上课时思维活跃、畅所欲言,再加上那时候徐先生刚提出字本位的思想,一下子激活了许多语言学问题,学术气氛相当浓厚。我们也跟着参加各种讨论,一下子觉得语言学很有意思。她们经常找个由头就去二位王老师那儿聊天,我也跟着去过几次,当时主要是她们几位女士聊,王福堂先生一般都是笑呵呵地坐在旁边看着。如果因为是教研室的事情,我单独去找王洪君老师,大王老师一般是坐到书房看书或者工作。小王老师刚开始还解释一下,说他不管我们教研室的事。后来我们就习惯了,大王老师愿意做自己的事情,不管闲事。

其实,私下里,我们还是对大王小王伉俪有一些难以免俗的好奇,他俩年龄相差似乎有点大,一定有一段传奇的爱情在里面,不过,作为学生,也只是了解到他们二位在“文革”中遭受了不少磨难,具体情况就不清楚了。

2001年,我到香港读博士。10月份,香港科技大学的丁邦新先生组织了一场大型的会议,请到了二位王老师。最高兴的是香港城市大学中文系的主任郑锦全先生。郑先生说,好不容易能有个机会好好招待一下王福堂先生,感谢他编的《汉语方音字汇》。这其中有一个故事,就是《汉语方音字汇》与“词汇扩散”理论的关联。王士元先生回忆说:“我觉得也许演化论里面的一些思想可以套在历史语言学上头。我在这么想的时候,好像是袁家骅先生给我寄来两本书,一本是《汉语方言概要》,一本是《汉语方音字汇》,是很早的版本了。我认为这个东西非常好,因为我们不能够凭空讲,一定要有大量的证据。……我们就讨论是不是能够把这些东西放在电脑上,这样查起来就方便得多了。那个时候database(数据库)这个概念还没有很多人提到,我们这个是最早的数据库,要把《汉语方音字汇》放在电脑上,要查“日母”在所有的方言里所有的词是怎么变的,打几个键希望它就出来,要做这个需要一部电脑。……那个时候我们大概有四五个人做这件事情,最中心的人物是锦全,……有时候的确两、三点钟他还在那儿编程序,还在那儿解决问题。……他拿起一张纸条来看那几个洞,就说这是中古的什么韵第四等,所以,谢信一看到这个就吓到了,他说:‘锦全,你不是人呐。’我觉得那是我们很开心的一段历史,因为我们有一个大目标,我们的大目标是我们从中国的语言学、中国的材料,来替一般的历史语言学作个蛮有意义的贡献。”郑锦全先生有一本似乎很古老的《字汇》,经常带在身边,上面有很多的笔记,每次见到王福堂先生,他都能马上掏出来请教一些问题,很快,二人“三下五除二”地就把问题解决了。

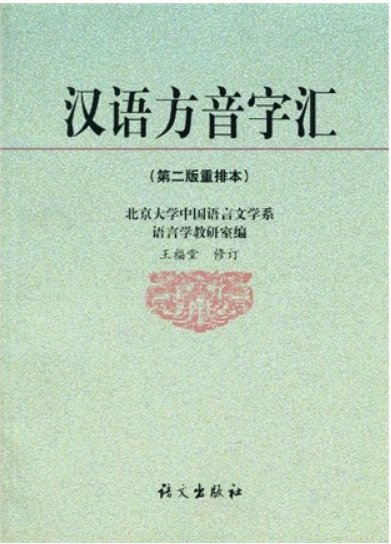

郑先生对《汉语方音字汇》有很深的感情,谁要是把“方音”错成“方言”,他都会气得跳起来。王福堂先生则从始至终伴随维护着《字汇》。1962年第一版是在袁家骅先生的倡议和指导下,由语言学教研室的几位年轻老师和学生负责具体实施,其时,王福堂先生28岁(承王洪君老师告知:大王老师由于下放锻炼,略晚参加);《字汇》修订工作从1980年开始,由王福堂先生负责,进行了大幅修正与增订,1989年第二版正式出版,王福堂先生已经55岁了,署名仍然为语言学教研室编;2003年第二版重排本印行,署名不变;直到2013年再次印刷时,才终于加上了“王福堂修订”,王先生时年79岁(承王洪君老师告知:

“其实是伍云姬老师劝说的,她说,应该署名,署名不是为自己争名,而是对作品负责。不管作品是好是坏,要有人负责。”)。

王士元先生提到的另一本书《汉语方言概要》则是汉语方言学的开山之作,由袁家骅先生带领青年教师们编写,“1958年王福堂同志也参加合作,帮助完成了全部初稿”,1960年出版第一版;袁先生组织修订,第二版于1983印行;2001年第二版重排本出版,增加了一个说明:“借重排的机会,出版社约请本书作者之一王福堂先生,对书中引用的语言材料,根据近年来方言研究的新成果,作了必要的校订,以适应读者的需要。”只有最熟悉王福堂先生的人,才清楚他在几十年中,默默坚守着袁家骅先生开辟的园地,辛勤地耕耘,无私地奉献。

《汉语方言概要》确立了汉语七大方言的格局,之后几十年的汉语方言研究都在这一框架下展开。李荣先生后来在编《中国语言地图集》(1987)时提出十大方言的框架,将晋语、徽语和平话独立出来,与官话、吴语、湘语、赣语、客家话、粤语、闽语并列,其中影响最大的是晋语的设立。王福堂先生在1999年出版的专著《汉语方言语音的演变和层次》(该专著仅仅以16万字的篇幅,就简明扼要地讨论了方言研究中的几个重大问题,包括如何区分历史层次、方言分区的标准、客赣方言的分合、吴语、闽语的关系、原始闽语的构拟、儿化韵、子变韵和连读变调)中用两章来专门讨论汉语方言的分区问题,并明确论证“晋语应该降低一个层次,由一个独立于官话的方言,改变成官话方言中一个具有较多古老特点的次方言。这样的处理将是符合实际的。”我在读博士期间,主要研究白语的历史发展,其中也涉及到方言的亲缘分群的问题,我当时想到也可以用一些语义演变来作为分群的创新特征,同时参考了一些遗传学上的分支分类计量方法,当时就想到也可以用这个思路来试试汉语方言分区,结果我们发现太原方言(晋语)在谱系树图上与北京话构成姐妹语言,而另一官话方言扬州话更在其外围。也就是说,如果晋语要独立,则扬州话更应该独立于官话之外,这就从另一个角度支持了王福堂先生的观点。有一次在二位王老师家里谈到这个事情,王老师只是笑了笑,说:太原话不是典型的晋语。这明显是帮对立的观点说话,但确实是事实,因为太原作为中心城市,受到权威官话的影响比其他晋语方言大得多。做学问,实事求是最重要。

我和王士元先生合作的这篇关于语义创新与方言的亲缘关系的文章完成起来很顺利,有一个重要的原因是有合适的资料,也就是,《汉语方言词汇》(下称《词汇》),从中检索到13项语义创新在19个汉语方言中的表现形式几乎不花什么时间(其中成都方言的数据与陈保亚教授的材料有较大差距,保险起见,我们暂时未用于计算)。《词汇》跟《字汇》是姐妹篇,也是袁家骅先生规划的。袁先生指导北大中文系语言学教研室的青年教师们花了约6年时间编撰成书,于1964年出版;之后,跟《字汇》一样,由王福堂先生负责全面修订,工作从1982年开始,第二版于1988年出版,虽然王福堂先生其时已经从语言学教研室转到现代汉语教研室,但署名仍坚持不变,也没有出现王先生的名字;1995年重印时,仍然如此;直到2005年再次重印时,才加上了“王福堂修订”的字样。《汉语方言概要》《字汇》《词汇》可谓是方言研究的三件宝,王福堂先生一直默默守护着它们,不停地打磨,精益求精。2004年,我从香港回到北京大学中文系做博士后,赶上了政策的尾巴,博管办冯老师帮我争取到了“海归”待遇,分到了承泽园的小两居,隔着两三栋,就是二位王老师的家。我很开心,这样去他们那儿聊天就更方便了。小王老师说,几十年前选房子的时候,大王老师爱干净,本来想选个二楼,但只剩下一楼,之后也懒得调,就一直一楼了。因为我归语言学教研室,王洪君老师当时是教研室主任,很多时候去他们家聊天,王福堂先生还是在自己的书房。有一次,我在路上遇到王福堂老师,他骑着二八自行车,腰杆挺得直直的,我冲他挥手打招呼,结果他跟没有看见似的。跟小王老师聊天时说到这个情况,小王老师告诫我们说,王老师骑车很专注,目不斜视,千万别打扰他。无论是去海淀图书城,还是去系里,大王老师都骑自行车,一直骑到2019年,那年他八十五岁了,动作有点跟不上趟儿,直接连人带车摔倒了两三次,小王老师决定再也不能让他骑车了。大约6月份的某一天,叫我把车推走,大王老师就没有车可骑了。二位王老师跟我一起去承泽园南门的小车棚,大王老师打开锁,摸摸车座,上面加了一个老式的夹海绵皮革套。整辆车看起来很有年头,但骑起来还很轻便。大王老师还是笑呵呵地看着自己的老伙计,有点恋恋不舍。我狠了狠心,骑上车走了,并不敢回头看他注视的目光。

2006年我博士后出站,请到王福堂先生做评审。我做的是白语、汉语和彝语三个语言的比较。王先生在讨论时,只提了一个意见,彝语中带前喉塞的鼻音或边音跟浊声母在分调的功能上相同,这跟汉语方言中喉塞音一般跟清声母一起行动不一样,很有意思。但王先生没有进一步说意思在哪里。我现在的理解是,彝语中的前喉塞性质或许跟汉语中的喉塞性质不同。但是,观察到了音系行为上的不同,应该进一步去追语音机制上的差异。可惜当时没有认真对待,直到今天还没有去做追踪调查,给王先生一个满意的回答。我很惭愧。

我出站后留校任教,仍然住在承泽园,也不时会去王老师家。2008年7月,终于有一次机会跟二位王老师一起去云南开会,先去澄江开历史语言学会议,见到很多老朋友,二位王老师很开心。我也拍了一些他们的照片。大王老师跟郑张尚芳先生在兴高采烈地谈着什么,我之前从来没见过大王老师这么开心的笑颜。

会后,我还有幸给二位王老师导游了我的“大本营”大理。

最后,回到昆明,一起逛了翠湖。这一趟云南之旅真是开心,算一下,距今已有15年了。2010年我跟爱人小高老师去拜会二位王老师。他们很高兴,让我们在家里吃饭,大概是中秋左右,小王老师蒸了螃蟹、煮了粥、做了几个菜,招待我们。席间,不知道怎么就谈起了交响乐。饭后,大王老师就放音乐给我们听。小王老师说,咱家的音响可是高级的,不是组合音响,而是发烧音响。大王老师微笑着,拉开五斗橱的抽屉,里面是整整齐齐的CD。一向沉默寡言的他仿佛打开了话匣子,给我们启蒙交响乐,讲一段,就给我们放一段。小高很灵光,点评回应似乎都很恰当,大王老师越发高兴,让我们有空就可以去听。第二次去的时候,大王老师给我们一张吕思清的CD,说这个是专门给你们的,我这儿还有。小王老师说,这是前两天他骑车去中关村图书大厦买的,说是你们喜欢。后来,我们就经常去听,大王老师给我们放CD,小王老师、小高和我三人坐在小椅子上听,然后一起聊一聊,感觉那小小的书房比音乐厅还惬意。有一次,我问大王老师是不是经常去听音乐会。小王老师抢先说了:他去过两次,可老着急,因为听众常常在不该鼓掌的地方鼓掌。大王老师在旁边笑呵呵地听着,也不说话。

过了几年,我女儿要学大提琴,我们想或许跟当时常去王老师家听音乐有关系。前几年去王老师家时,有几次带上大提琴,我女儿给二位王老师演奏一两段小曲子,能看出来,他们都特别开心。

2009年,小王老师推荐我加入《语言学论丛》编辑部,每次开论丛定稿会,大王老师都会出席。大王老师跟《论丛》的渊源很深,他的第一篇论文《绍兴话记音》就发表于《语言学论丛》1959年第3辑。《论丛》在“文革”期间停刊,1979年复刊,从《语言学论丛》第6辑起,大王老师就加入了编委会。大王老师发表论文很谨慎,常常反复打磨后才发表。据说,很多刊物找他约稿,他都说自己的稿子要给《论丛》。在定稿会上,大王老师很少发言,坐得笔挺,不看稿子时,头总是昂着的。大王老师已经离我们而去了,我现在好像突然明白了,这是一种涵养,也是一种坚守,他的沉默有一种催人奋进的力量。

(作者为北京大学中国语言文学系教授)