电子科技大学中山学院 - 《电子科技大学中山学院报》

展 望 十 二 五 共 谱 新 篇 章

作者:黄妙珊 林树佳 吴宝瑶

2011-03-31

浏览(194) (0)

自 2002年由电子科技大学和中山市人民政府合作共建以来,经过近九年特别是“十一五”期间的发展,学院实现了由专科学校向本科院校,地方性“小”学校向全国性万人大学的“双跨越”,学院各项事业取得长足进步,软硬件条件明显改善,综合实力得到根本提升,办学特色日益彰显,社会影响日益扩大。但总体而言,目前仍处于由规模扩张向内涵式发展的关键阶段,面临着教育教学质量提升、办学层次提升的艰巨任务。2011年,是“十二五”的开局之年,“十二五”规划正在紧锣密鼓制定中。“十二五”期间学院发展面临哪些机遇与挑战?发展思路、方向是什么?将在哪些方面着重发力?带着这些问题,校报记者采访了纪检监察与质量管理处处长郑清奎,总结“十一五”得失,展望“十二五”蓝图。

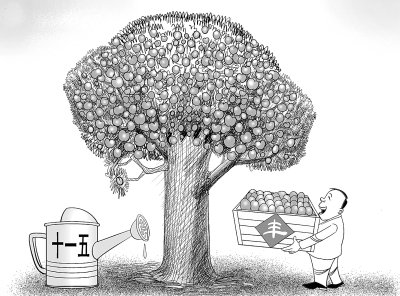

回 眸“ 十 一 五 ” 学 院 硕 果 累 累

“十一五”时期,我院荣获“全国先进独立学院”、“全国高校就业工作先进集体”、“全国十大名牌独立学院”等多个称号,成为全国首家通过ISO9000质量认证的独立学院,在全国、省等各级学科竞赛上摘金夺银,成功举办“中山杯”全国大学生演讲大赛、“天翼杯”全国机器人大赛……回顾过去,一项项骄人的成绩使电子科技大学中山学院成长的脚步铿锵有力。“十一五”时期,是我院高速发展的时期。我院发展空间进一步扩大,办学支撑条件大大改善,教育教学水平和质量稳步提高,学科建设和科学研究取得跨越发展,办学综合实力和社会声誉不断提升。

“十一五”期间,学院根据自身办学类型及学生层次特点,不断优化专业设置和培养定位。截止目前,学院共有教育部批准设置的本科专业32个,涉及经济学、法学、文学、理学、工学、管理学6个学科门类、16个二级学科,在2006年全日制在校生达到万人规模的基础上,2010年突破1.3万人,生源遍布全国30个省市自治区。

学院重视科研工作,努力提高科研水平。2006-2010年,获得包括省科技成果一等奖在内的省部级成果奖励44项,申请外观专利479项、发明专利32项、实用新型专利21项;公开发表论文1038篇,其中被SCI、EI、ISTP收录131篇论文;出版学术著作50部;科研到账经费由2005年的172.5万元增加到2010年的1088.64万元,增长了六倍多。

人才培养质量进一步提升。2010年,学生在参加校外竞赛活动中共荣获全国奖108项,是2006年的5.5倍;获得省级奖143项,是2006年的4倍。学院创办的龙腾大学生就业市场和创业孵化中心日益成为中山乃至全省、全国关注的中心,为学院获得了一个个的殊荣。2010届毕业生初次就业率为97.57%,总体就业率达到了99.06%,就业率稳居广东省高校前列;就业质量也明显提高,呈现出对口率和薪酬水平双高的高质量就业态势。

学院大力加强教师队伍建设,把人才引进的主要精力放在高学历、高职称的人员身上,提高人才引进质量,加强师资培训。专任教师中具有副高以上职称的占教师总数的28%;硕士以上学历的教师数由2006年的198人增加到目前的328人,占教师总数的85.8%。同时,积极探索总校知名专家教授来校短期工作的机制,外聘教师达到292人,并建立起了一支在社会上有一定影响、达97人的客座教授队伍。

在办学条件方面,我院投入资金,用于扩建校园面积,改善学生宿舍、学生食堂及学生活动中心环境,增加图书馆的藏书量和书籍类型,拓宽师生免费使用电子资源的途径。2010年,学院固定资产总值超过6亿元,其中教学科研仪器设备7610.99万元,生均值近6000元,即将建成的科研行政大楼将彻底改善教师的办公与科研条件。“十一五”期间,仪器设备数量由2006年的7098件增加到2009年的11220件,校园土地面积达到719.83亩,建筑面积321478平方米,生均教学行政用房约13平方米,生均宿舍面积约10平方米,高标准的学生公寓、学生食堂、运动场和学生活动中心,为学生提供了潜心求学的良好环境。图书馆馆藏日益丰富,截至2010年藏书量达到900377册,中外文报刊1300余种,各类中外大型网络学术资源库达43个,拓宽了师生免费使用电子资源的途径。拥有先进的科学实验大楼,拥有专业实验室70个,每年预算投入1500万元用于实验室建设;建设了68个校外实践基地,切实保证了学生实践教学工作的顺利开展。

成人学历教育学生规模突破一万人,已成为广东省网络教育办学规模最大的学习中心,在高校继续教育领域享有较高的知名度和良好的声誉,立足中山、辐射珠三角乃至全广东的继续教育办学体系已经初步形成。

积极探索院-系两级管理体制,不断完善目标管理制度。稳步推进人事和分配制度改革,制订了以绩效为导向的人事考核和岗位聘任办法,增强了广大教职员工的岗位意识和竞争意识;初步建立了教学业绩评价体系,调动了广大教师从事教学、科研活动的积极性。后勤社会化改革稳步发展,校企关系进一步理顺,管理服务水平和保障能力不断提高。

总之,在“十一五”期间,全院上下齐心协力,坚持改革、追求卓越,走出了一条努力创办高效、优质、有特色的本科院校的路子,各项事业均取得了长足的进步,为今后的发展奠定了坚实的基础。

聚 焦“ 十 二 五 ” 工 作 稳 中 求 进

在“十一五”期间,学院的发展进程中还是存在不足和困难的。学院师资队伍建设还不能完全适应提高办学水平的要求,缺乏有影响的学科领军人才和堪称大师级的学术带头人,学科与专业建设整体水平还有待提高,科研创新能力还显得不足,国际交流方面的能力还不够强、对外开放的广度和深度尚待拓展,教育观念有待进一步更新……这些问题也在“十二五”规划调研中得到重视。

“如果说‘十一五’是高速发展,那么‘十二五’才是决定我院未来的关键时期。”纪检监察与质量监督处处长郑清奎表示。此前,学院已组成由院长马争领导的“十二五”规划理论小组,深入各系及各职能部门调研,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《广东省中长期教育改革和发展规划纲要》和《中山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等有关精神,广泛听取各方意见和建议,经过反复斟酌、研究、商讨而制定学院的"十二五"发展规划。

迈 向 新 征 程 续 写 新 辉 煌

“十二五”期间,我院各项事业的发展挑战与机遇并存。

“高等教育已经从量的扩张转向质的提高、从外延发展为主转向以内涵发展为主,这要求我们在未来的发展中要更强调分层次办学,要形成自己的办学特色,加强人才培养质量,并增强大学的社会服务功能、加强与社会的互动,加快文化创新的步伐。”郑处长认为,国内外高等教育的发展新趋势预示了我们未来发展的方向。另外,广东省经济社会发展的新形势、中山市强力推进“三个适宜”发展战略的大趋势、高等教育竞争日趋激烈的大环境、学院深化改革促跨越发展的新要求都给我院的发展带来机遇和挑战。

郑处长认为,学院“十二五”规划的重心仍然放在教育教学上。我们要以"创新和特色"的思路构架和优化学科与专业结构;稳定办学规模,优化办学结构,提升办学层次;大力推进师资队伍建设;大力推进科技创新;加大对外开放力度;高起点完成校园规划与建设;加强党建和校园文明建设。

我们将制定具体的发展指标,巩固发展成果,明确发展方向。比如,“十二五”期间,以学分制为主体的教学管理制度将全面实施,素质、理论、实践三位一体的教育教学体系不断完善,学以致用的应用型人才培养模式日趋成熟,育人成效突出,学生在“挑战杯”科技创新比赛等一系列高水平的比赛中获奖数量与等级以及取得的专利成果要始终保持稳步提升,在全国的影响力日益提高;应届毕业生一次性就业率要保持在95%以上,自主创业比率要在1.5%以上等等。

千里之行始于足下,开局之年尤为重要。做好今年的各项工作,全面完成确定的任务,关键在于把精神转化为励精图治的实际行动,为“十二五”时期开好局起好步,为学院发展奠定更加坚实的基础。