服务成效更加显著

*培育重大项目和标志性成果,提升科研和服务水平

*践行“科研育人”,全力助推高质量人才培养

*打造“五位一体”共享工厂,助力常州“国际化智造名城”建设

*建“机制”育“团队”,“三链衔接”促科研成果转化

*构建“多层次、立体化”培训体系,打造校企“育人共同体”

*创新“双交融、三合一、四互补”职业农民培训模式,助力乡村振兴

*重质量,促发展,打造职教师资培训样板基地

*打造“4+7”社区教育模式,服务全民终身学习

*围绕常州智能装备产业链,建立科技创新高能级平台

*围绕科技创新内生动力,建立科教经才共育机制

*围绕终身学习型社会建设,建立专业化人才评价体系

科研与技术服务

完善“制度-平台-团队”科技联动模式。学校坚持科教融汇,推进科技创新平台与常州特色产业和创新园区的对接,不断优化科技创新平台体系;出台《重大项目和标志性成果培育管理办法》和《突出成果奖励办法》等制度,建设混编科研团队,“三链衔接”机制落地生根,成果转移转化成效显著,获全省教科研工作先进集体和江苏省技术市场先进集体称号。

打造“国家-省-市”三级科技创新平台。学校坚持产教融合,整合政行校企资源,共建科技部常州机器人及智能装备应用技术研究中心和人工智能与先进制造工业中心等平台28个,获批国家自然科学基金依托单位和省高校知识产权贯标单位(全省高职唯一)。

培育重大科研项目和标志性成果。学校坚持有组织科研,实现了“国家自然科学基金”“国家社科基金”“全国教育科学规划课题”“教育部人文社科研究”四大高级别项目的“大满贯”。与龙头企业和双一流高校的协同创新成果获江苏省政府科学技术奖14项,数量位列全省高职第一。

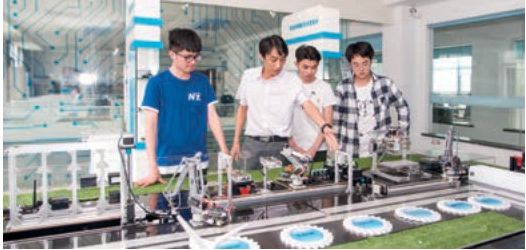

注重科研育人和成果转化。学校坚持科研反哺育人,推行“五个一”工程,每年近600余名学生参与科技项目研究,学生作为第一发明人授权发明专利5件/年,提升了学生创新意识和创新能力;连续四年发明专利授权数量位列全国高职前20位,推动各类知识产权转移转化100余件/年,每年入选全国高职院校服务贡献50强。

继续教育与社会培训扩大“政行校企”深度合作。以培训质量和品牌建设为抓手,集聚政行校企优质资源,完善社会培训绩效评价机制,推进线上优质教育资源建设,获批教育部高等职业教育创新发展行动计划“双师型”教师培养培训基地、机械行业智能制造技术(华东)师资培训基地等国家级、省级培训基地,荣获全国优秀成人继续教育院校、全国农机职业技能培训和鉴定示范基地、江苏省高技能人才培养示范基地等荣誉,打造现代制造业职业培训的资源聚集地和示范高地。

打造“4+7”社区教育模式。持续打造社区教育名师、团队、品牌,统筹融合社区教育工作室、二级学院分团委等资源,以省级社区教育“名师工作室”为引领、省级社区教育品牌项目建设为抓手,组建校内外混编师资团队、提升社区教育供给水平,服务全民终身学习。荣获江苏高校银龄学习中心、江苏省社区教育特色品牌项目、江苏省社区教育优质项目化基地、江苏省社会教育百强单位、江苏省中小学职业体验中心、常州市终身学习品牌项目等荣誉。

推动成教内涵式发展。遵循“公益服务、规范办学、深化教改、提质创优”原则,持续优化专业结构,科学合理设置专业,合理规划站点布局,推进教学点规范化建设,持续推进“线上线下混合式教学”模式改革,提升成人高等教育人才培养质量,促进成教教育持续发展。

未来展望

统筹推进教育、科技、人才“三位一体”建设,营造人才科技创新氛围。突出目标导向、问题导向和结果导向,围绕区域经济社会发展,注重解决行业企业实际问题,强化科技创新和人才培养的实践性和针对性,完善思想激励、行为激励、目标激励、培训激励、竞争激励、晋升激励、榜样激励等机制,优化科技创新成果分配政策,激发人才创新创业活力,营造有利于教育、科技和人才可持续发展的良性生态。

系统设计“平台+团队+项目”协作机制,赋能智能制造产业链发展。依托智能制造龙城实验室、常州科教城现代工业中心等高能级研发机构和实践平台,建立一个国家级智能制造协同创新中心,建设一批应用型重点实验室。围绕智能制造产业链,对接专业化产业园区,开展“百师进百企”实践活动,以省市级科研平台为载体,以校级科研团队为基层组织,培养十支符合产业需求的科技领军服务团队,联合行企突破一批“卡脖子”重点攻关项目,促进“科教经才”融合发展。

构建“全方位、多层次、立体化”培训体系,助力终身学习型社会建设。坚持科教融汇为方向,将科研融入社会培训、教学案例、课程教材、毕业设计实验实训、技能竞赛和教学标准,反哺教育教学发展。构建“全方位、多层次、立体化”培训体系,完善社会培训绩效评价机制,打造师资培训、行企培训、社区教育等品牌项目,拓展继续教育功能,搭建继续教育“大学堂”,科教融汇助力终身学习型社会建设。