游饶宗颐学术馆记

很惭愧地,作为一个潮汕人,我以前并不认识饶宗颐先生。

车窗外的青山一座叠过一座,直至消失。我们的车开上了桥,高耸的古塔下韩江水汽弥漫。

我们的目的地,饶宗颐故居及学术纪念馆,就在这韩江畔。

来的时候天气预报说的明明是晴天,抵达牌坊街群时却已下起了毛毛细雨。我怀着虔诚热烈的心匆匆奔往那座养育了饶大学者的宅院,却在跟随着导航左拐右拐拐进巷子里后,遗憾地发现故居竟在修缮中,并未对外开放。朱门高墙阻拦了我探寻的目光,我使劲踮脚也只能看到啸天楼浅浅的边角。无奈只好去向下个目的地:饶宗颐学术纪念馆。

导航似乎有些出错,我们在古城墙边来往的人群中转了几圈才找到这个在边角上安安静静的纪念馆。如果不是有心到这来,根本找不到那放在地上的招牌。相比于外头牌坊街的热闹,这广阔的展览馆内只有零星几点的游人,不可谓不冷清。

一入馆我便直奔右侧的展厅,饶先生的杰作便挂在这高高的冰凉的玻璃柜中,静默在白炽灯光下。

入眼第一幅作品便是那著名的“莼园”诗赋。

“山不在高,洞宜深,石宜怪”“园须脱俗,树欲古,竹欲疏”一百零五年前,17岁的饶宗颐第一次用这副对联抒写了自己对建园的想法。原本的那副至今依然镌刻在莼园的门旁,柜里悬挂的那幅则是饶先生耄耋之年时二次描摹的作品。用九十二岁的手描摹十七岁时的作品,仿若一场与曾经的自己跨越数年的相会,不知饶先生写的时候又是作何心情?

饶先生的书法作品笔法字形繁多,从行草楷到篆甲骨,从仙气飘逸到凝重沉稳,如此多风格的作品均出自一人之手。先生不仅善书,亦善画。厅中挂有不少先生创作的白描佛像,据说敦煌众多的壁画形态也正是饶先生这么一笔一画描下来的,为当今敦煌学的研究提供了极大的参考价值。

进入正中的展厅,一眼便能见到正中的饶先生的塑像,它立于正中,其左方的展台上摆放着先生生前的手迹,右方则是先生所获的奖牌等物。手稿看上去都极为普通,纸张也仅是寻常的三百格作文纸,然而璀璨的学术之光便是由此诞生。至于那些堆叠在一块的奖杯和奖状,来之前我专门做了功课,知道先生享誉众多,但亲眼见到时仍大受震撼。

一楼的书法作品要多些,二楼的画作则要多些。我看见一幅名为《高高堂》的画作,三座山前前后摆在一副画上,其画与寓意的联系,我在旁边盯着看了许久,依旧未能明了,倒是母亲一眼看出画中山所隐藏的人群。或许是在暗示着,人人涌向之处,便是高高堂?

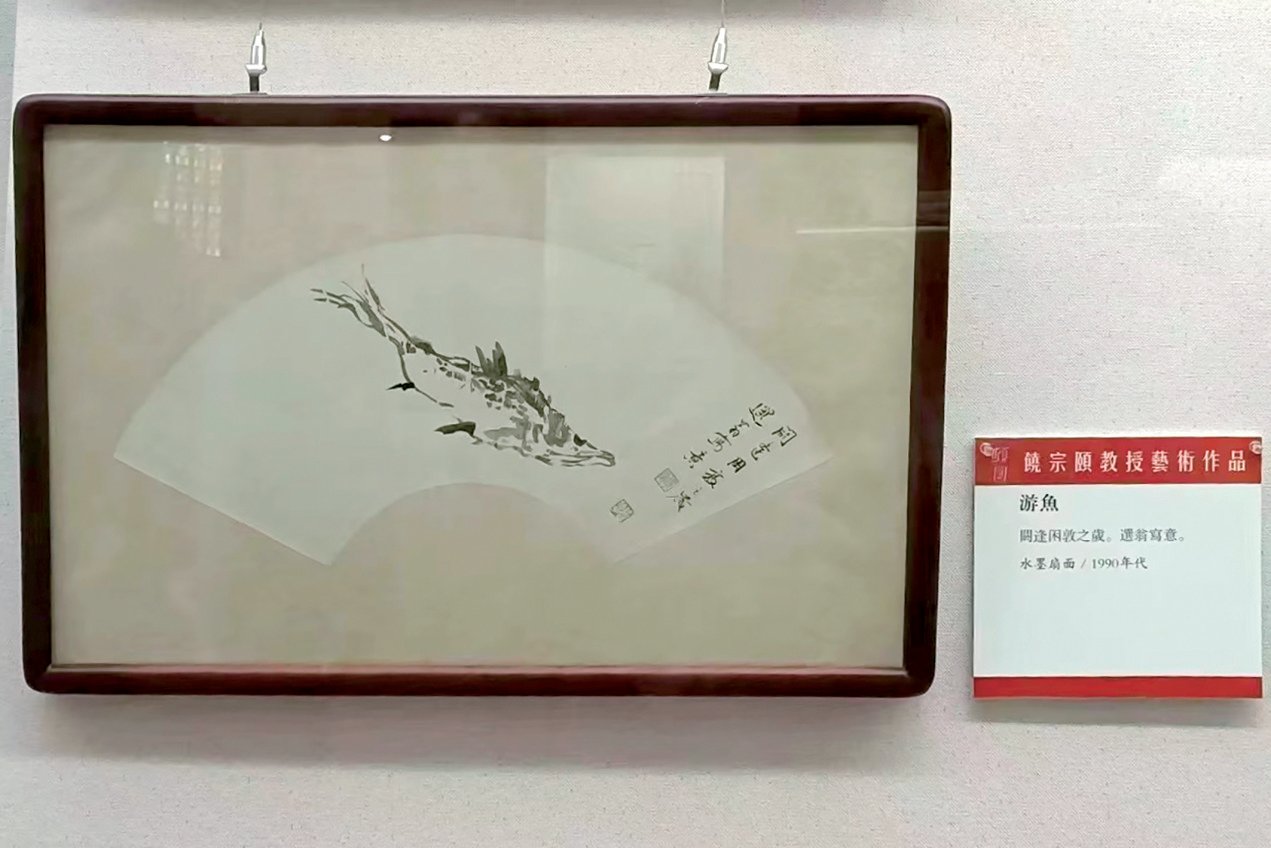

如此一般的作品不少,饶先生似乎极擅长在写形的同时描绘意境,只是我愚钝,只能勉强领会其表层的意境。但即使如此我也被一些作品深深吸引了,如描绘先生独自前往秋季深山的《独往秋山深》,颇有萧瑟寂寞之感,又如先生晚年时所作喻己的《游鱼》,以留白代水,几笔显出颓累颇有韵味。

饱赏杰作之后,我又在纪念馆里参观到饶先生的生平,与先生传记中描绘的大差不差。少年成才,青年丧父,游学海外,学艺双携,更有多达五十个“世界之最”的成就。寻常人有几项成就便已十分了不得了,而饶先生一生竟有五十个世界之最的成就,不愧为一代大学者。不知我要何时才能达到饶先生水平的千分之一呢?

在观展过程中,偶遇了一位带朋友来看展的叔叔。他自言曾经亲自会见过饶宗颐先生,言语间净是溢美之词。与他交谈时,他抱怨道:“我们政府的宣传太不好了,我们有这么优秀的学者,却没有人知道。”

或许他说的是对的,走出展馆,看到展馆前空空的地砖时的时候,我想。

这座占据了面朝韩江,背靠古寺的绝佳位置学术大馆,被小摊小贩们的花车气球从人们的视线中割开。

成为古城墙旁,安静的,不起眼的一角。

(学生:刘嘉琪)