李荣娟:“优秀的老师让学生终身受益”

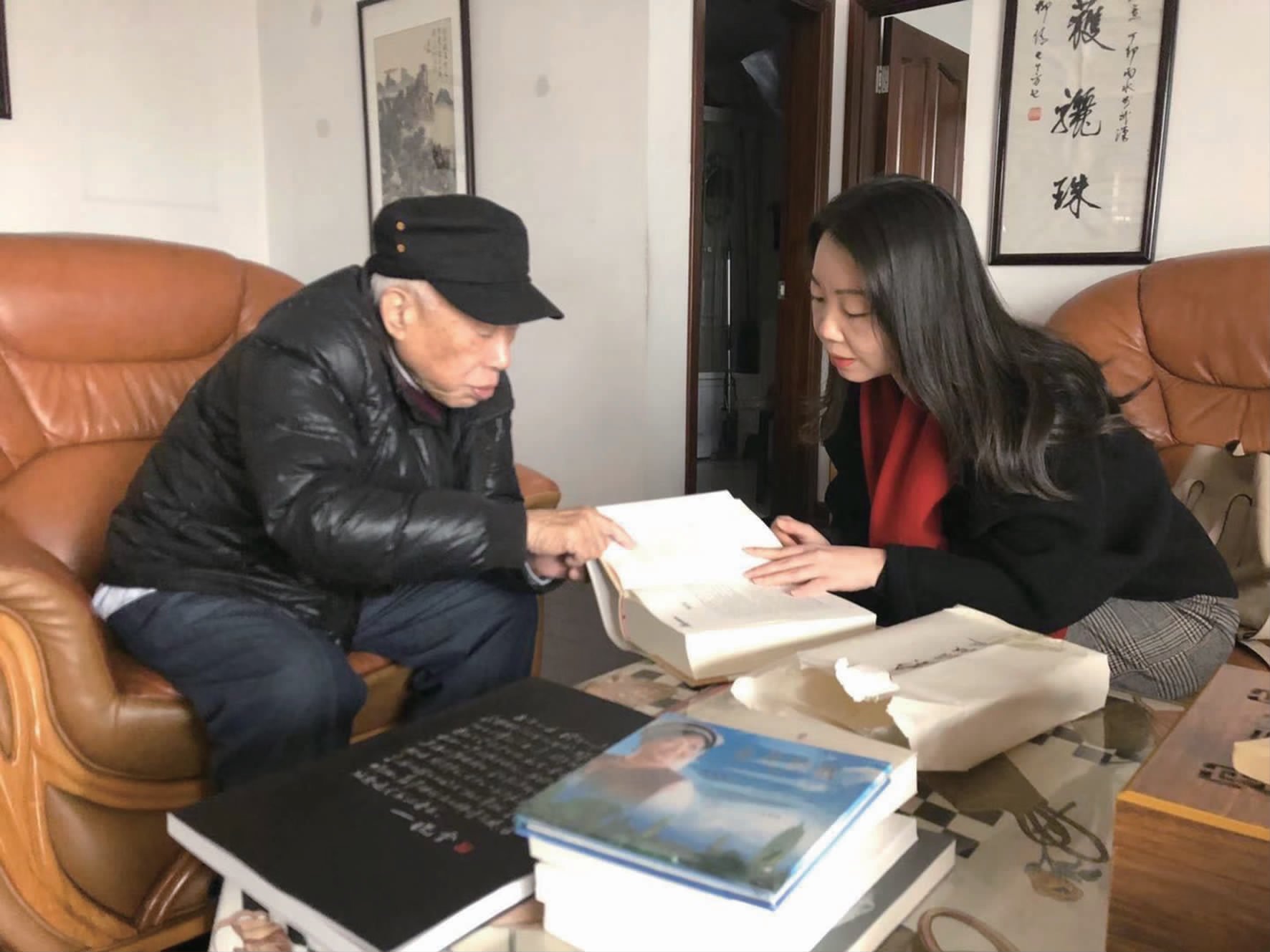

李荣娟看望周勃老师

记得周勃老师讲历代公文选读的时候,学生都往第一排挤,周老师旁征博引、引经据典,如数家珍。还有一批负责学生工作的老师,比如我的辅导员许纯玲老师,大学毕业暑假我因留校实习,没有地方住,许老师把我接到家里住了两个月。还有班主任康健老师、卢斌老师等等,他们在学业上、生活上都给与我们无微不至的关心和帮助。

这些老师都有一些共同的特点,他们在学问学术上具有“钉子”精神,善于钻研、精湛求索;在学生学业上具有“蜡烛”精神,牺牲自我、关爱学生;在事业上具有“工匠”精神,敬业专注、精益创新。2015年,我们91级行管专业的学生毕业20周年聚会的时候,周勃教授写了一首诗,“蒲香酒正酣,相逢唤语喧,人生须历练,苦旅几经年。梦在豪情在,奋翅艳阳天。桃李千行绿,春光万里妍”。这是老师们对我们的祝福,这也是老师们品格的写照。

行管系首届硕士毕业生合影

今年是第38个教师节,也是我们湖北大学行政管理系建系38周年。作为行管系第一届本科生、第一届硕士生,我对行管系由“三条汉子、两张桌子、一间房子”艰难起步到发展壮大的故事1984年学校改制为湖北大学后,要筹建行政管理、经济管理等非师范专业,我的硕士生导师、系主任饶士奇老师是行政管理系筹备组的三位老师之一。他们自力更生,遍寻人才、遍访名师,深入基层培训干部队伍,远赴海南合作办学,走出了一条理论与实践相结合的专业发展之路。印象十分深刻。

左三为饶士奇教授

没有师资,就“派出去、请进来”,从各系选拔优秀人才送出去培养;没有专家,就遍访学界,请来最顶尖的学者,如公共管理学界的泰斗夏书章老先生、北京大学的赵宝煦先生、梁守德教授,复旦大学的王邦佐、曹沛霖教授、吉林大学的王惠岩教授、中山大学的王乐夫教授等等大家,当年都是行管系的兼职教授,那种“谈笑有鸿儒”的学术氛围至今让我怀念。在人才培养上,老师们很早就提出了“一主两翼”的人才培养模式,强调加大主干课程的学习和社会实践的训练,加强外语和计算机技能的培养,以适应对外开放和办公自动化的需要。这些理念和思路在今天看来仍很先进。在办学条件上,上世纪90年代初,在很多人还不知道电脑是何物的时候,行管系就自筹资金建设了现代化的语音室、办公实验室。

行管系建系十周年学术报告会

我读研究生的时候,行管系的硕导很少,课开不出来,饶老师亲自把我们第一届5位研究生送到武大去听课。很感激这样的跨校培养,为我后来到武大、北大学习深造打下良好的基础。饶老师等一批老教师们筚路蓝缕、砥砺前行、艰苦奋斗、开拓创新的精神是湖大习坎精神最好的诠释,让我们学生终身受益。

饶老师还经常讲一句话,“不要眼睛向上,要眼睛向下,要脚踏实地,从基层干起。”这个理念影响了我们一大批学生扎根基层,久久为功,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。我深受影响,在20多年的教书生涯中,也一直坚持知行合一、服务社会。

博士义工队开展社会服务活动

从课堂教学来说,我一直鼓励学生将理论知识和社会实践结合起来,通过案例分析、参观走访、社会调查等活动,引导学生关注社会现象、分析公共问题、理解政府职能、探寻治理良策。从服务社会来说,2008年我组建博士义工队、2012年起我连续10年担任省党代表,都是践行这个理念,希望尽己所学、尽己所能知行合一,服务社会。