北京大学 - 《北京大学校报》

潘文石:自然之子

2011-01-13

浏览(757) (0)

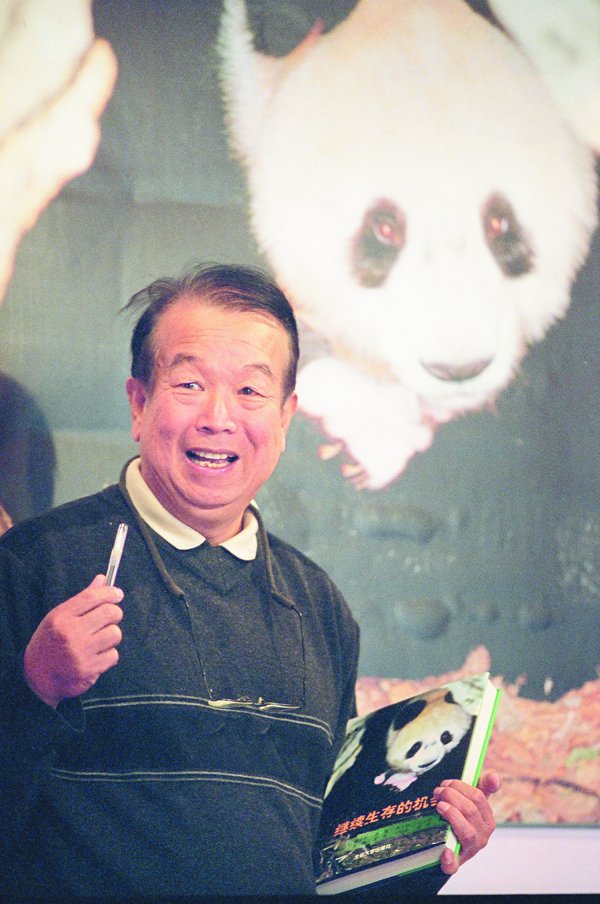

潘文石

1937年1月,潘文石出生于泰国曼谷 一个富裕的华裔家庭,从小热爱自然、乐 于冒险、意志坚定的潘文石立志做自然 的探索者与研究者。高中毕业时,他只在 志愿表上填了两个单位:北京大学生物 系和内蒙古农牧学院。

1955年,潘文石如愿考入北京大学 生物系。1961年大学毕业后,潘文石留在 北大生物系任教。

追求科学真理的“熊猫之父”

1980年成为潘文石事业的转折点。 一个偶然的机会,原来在实验室研究病 毒的潘文石到四川卧龙参加一个关于熊 猫的国际合作项目。从此,他开始了长达 30年的野外考察研究之路,从那以后的 30年里,他每年至少有10个月在野外度 过,从此以后有人说:在城市里看到潘文 石就如同看到野生动物一样稀奇。

1985年3月,潘文石带着3名学生,背 着沉重的登山包进入了秦岭大熊猫分布 最密集的地区。此后13年,在这片有着 107道溪流和108道山梁、总面积为250平 方公里的研究区域里,他们日以继夜地 跟踪大熊猫,活动在海拔1000米到3071 米的山区。

1993年,秦岭森林被肆意砍伐,熊猫 栖息环境日益恶化,面对满目疮痍的秦 岭南坡,潘文石开始向各级有关部门呼 吁减少采伐量。8月,潘文石研究小组写 了一封致国家领导人的信,又联合29位 中外科学家写了一封致国务院总理的 信,力陈“秦岭正在发生的生态危机和建 议解除的办法”。最终,中央批示“立即停 止采伐,安排职工转产,建立新的自然保 护区”,由中国政府投资5500多万元建立 长青自然保护区,并引入世界银行477万 美元贷款,保护了秦岭最后一片大熊猫 的栖息地。

关于大熊猫的研究,潘文石创下许 多世界第一:他首先发现了海拔1350米 的等高线是维持秦岭大熊猫继续生存的 中高山森林生态系统和该地区低山的山 地农业生态系统的分界面;第一次发现 野生大熊猫的社会结构和行为方式、婚 配制度以及某些避免近亲交配的机制; 首次发现作为一个地理群体的秦岭大熊 猫的 DNA多样性还没有下降到近亲繁 殖的程度。他第一次向世界宣告:“大熊 猫并没有走入进化的死胡同。”

1995年,在蒙他那参加生物学年会 的潘文石获得了一项特别科学成就奖, 同行们称他为“熊猫之父”。美国《读者文 摘》称呼他为“熊猫爸爸”,这也成为潘文 石最亲切的称呼。因他在保护和研究大 熊猫方面做出的突出成绩,他也成为第 一个被美国《国家地理》杂志以人物专访 的形式采访的中国科学家。

致力于保护自然和谐的生物学家如果说在秦岭的熊猫研究保护工作 是源于潘文石对熊猫朴实的情感,他在 广西进行的一系列研究就体现了他保护 生物学方面的生态理念。1990年,潘文石 无意间听闻位于广西的白头叶猴已经濒 临绝境,在秦岭的工作告一段落后,潘文 石便义无反顾地在另一个荒域开始了他 新的研究征程,1996年他在广西崇左建 立了“北京大学生物多样性研究基地”。

白头叶猴被公认为世界25种最濒危 的灵长类动物之一,也被我国列为一级 野生保护动物。然而,20世纪90年代中 期,白头叶猴的总数从80年代的几千只 下降到500只左右。经过十几年的研究, 潘文石团队逐渐了解了现存白头叶猴种 群的数量、结构和分布格局,为白头叶猴 的保护与管理提出考察报告与规划;摸 清了白头叶猴生物生态学的基本问题, 包括其种群动态、社会行为、繁殖策略以 及它们的栖息地、食物、社会组成和结构 等。

如今,年过古稀的潘文石仍然行走 在山野林间,他的研究从卧龙、秦岭转移 到了广西崇左、钦州湾,从大熊猫扩展到 了白头叶猴和中华白海豚。因为其对保 护和研究野生动物的执着,当年身在广 西扶绥山洞里考察白头叶猴而无暇赴欧 洲领奖的他受到了荷兰王室额外的礼 遇,王子坚持要把奖章颁给这位常年生 活在海拔2000-3000米的动物学家,并 于1997年派一位大使远赴中国,将金质 “诺亚方舟”奖授予潘文石,因为这位科 学家所执着的科学信念和实践更与奖章 的铸造意义匹配!(郭俊玲 刘静 张硕)