永恒的训词

编者按:哈军工纪念馆的每一件历史藏品承载着的都是一个鲜活的故事。在广大师生中讲述这些鲜活故事,可以重温历史忆初心,传承精神担使命,提振师生干事创业的精气神,激发为学校建设发展担当奋进的新活力,为此,本报特推出《藏品有话说》专栏。本期我们推出第一件藏品——永恒的训词,一起了解它背后的故事。

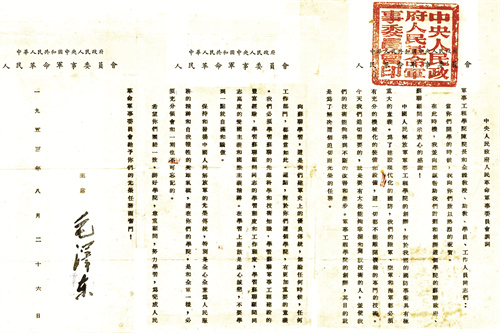

这幅藏品,是毛泽东主席1953年为中国人民解放军军事工程学院成立时颁发的训词,他的字里行间承载着中共中央和中革军委,对学院担当强军安邦历史使命的深切期望,军事工程学院因创建于哈尔滨,后又脱军装改制更名为哈尔滨工程学院,由此简称为“哈军工”。正是在毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀等老一辈无产阶级革命家的关怀和部署下,哈军工从无到有,高起点、高速度地建成为新中国第一所综合性的军事工程技术教育高等学府。

那为什么中革军委选择在这么一个历史时期,创建了这样一所综合性的军事工程技术院校呢?

训词上说,“为了建设现代化的国防,我们的陆军、空军和海军都必须有充分的机械化的装备和设备,这一切都不能离开复杂的专门的技术。今天我们迫切需要的,就是要有大批能够掌握和驾驭技术的人,并使我们的技术能够得到不断的改善和进步。”

适应国防现代化建设需要,培养军事工程技术人才正是哈军工创建的根本原因。

哈军工正式筹建于1952年初,这个时期正是抗美援朝战争的僵持阶段,志愿军得到了苏联武器装备的援助,人民海军、空军在苏联的援助下也有了大的发展,朝鲜战争的迫切需求、各军兵种的发展需要,建设一所培养军事技术工程师、发展国防科学技术的大学已迫在眉睫。

那哈军工的高起点创建,她遵循的建院指导思想又是什么呢?

首先是向苏联学习,在苏联专家的帮助下,培养专业教员,开展专业教学、进行科学研究;其次要保持人民军队的优良传统,建设现代化的人民军校,培养“又红又专”的军事工程技术人才。

关于苏联专家对哈军工创建的历史意义,《训词》中这样写道,“向苏联学习,这是我们建军史上的优良传统......”并强调要“学习苏联的先进科学和技术知识”“学习苏联军事工程建设的丰富经验”。

哈军工的创建,得到了苏联的全面援助,来哈军工工作的苏联顾问(专家)总计140余人。首席顾问奥列霍夫曾在工作手记中写道:“苏联顾问在学院的任务,在于帮助中国同志能独立地掌握教学及科研全部过程。”

哈军工按照边建、边教、边学的三边建院方针,坚持依靠老教授、老干部的“两老办院”思想,经过1年多的筹建,1953年9月1日,哈军工第一期学员正式开学。哈军工就是党创建的培养军事工程技术人才、发展国防科技事业的人民军校。

毛主席在训词最后也明确要求:“保持和发扬人民解放军的光荣传统,特别是全心全意为人民服务的精神和自我牺牲的英雄气概,这在你们的学院是和全军一样,也须充分领会和一刻也不可忘记的。”

毛主席为哈军工颁发的训词不仅是解读哈军工创建的密码,更是弥足珍贵的精神财富,激励着哈军工人和哈军工的后继者在强军报国的征程中,践行初心、担当使命,艰苦奋斗、砥砺前行。

今天,在哈军工原址办学的哈尔滨工程大学,被誉为“不穿军装”的军校,学校在“三海一核”主体服务领域谋海济国、丹心铸剑,铸就海防国之重器,培养海防守护卫士。漫步在校园里,哈军工时期五栋教学大楼依旧挺拔雄浑,上课铃声的嘹亮军号声仍然响彻云霄。

本文选自《藏品有话说》

主持:李宏作者:吴韶刚