竹节为笔写春天的薛纪如先生

虚心有节 学界楷模

——深切缅怀恩师薛纪如先生

1983年,我有幸被西南林学院录取到森林植物学专业竹类研究方向攻读硕士学位,成为薛纪如先生的第一批研究生,也使我从此与竹类植物结下了一生的情缘。

先生教我做竹类研究

先生为我选定的研究题目是中国牡竹属(Dendrocalamus Nees)植物的分类学研究,及协助他完成《中国植物志》(第九卷第一分册)竹亚科牡竹属的编写任务。当时全院仅招收了刘大昌和我两名研究生,加上高一年级的罗晓忠,我们三人被送到云南大学生物系学习基础课。在云大的第二学期,先生专门安排我去参加南京林学院举办的“竹业讲习班”,使我第一次较为系统地接触到竹类植物各方面的知识,并结识了全国从事竹类研究的许多专家和同仁。7月份结束在云大的学习回到楸木园后,先生原本准备亲自带我赴德宏采集牡竹属等植物标本,后因重感冒未能前行,而改由我一人前往。在出行前,先生详细为我讲解了沿途可能遇到的主要竹子种类,包括其形态特征和当地少数民族使用的俗名。

我从昆明出发,经大理、保山、腾冲、梁河,重点在盈江和陇川两县做野外采集,在瑞丽短暂停留后,经潞西(现改为芒市)回到昆明,历时40天。在有关县乡林业部门,特别是苏典乡和昔马乡林业站同志的协助下,采集了60余号竹子标本。结合先生行前的详细讲解和在竹业讲习班学到的知识点,此行基本使我过了竹类植物分类的第一关,大体能够将采到的标本初步鉴定到属。其中一些重要的物种,还可以初步鉴定到种。当时从盈江县城到苏典乡还没有通公路,我是搭乘该乡(当时叫区)为全县三级干部会议安排的拖拉机到乡公所的。其实当时不管是老师还是研究生,到野外采集标本都没有现在的条件,只能搭乘长途客车。在客车上,生怕错过一种自己没有采到的竹子。因为先生行前就给我讲过他在长途客车上看见竹子开花,麻烦司机师傅临时停车,采集标本的故事。因为先生有专门交待,加上林业站同志和当地群众的帮助,此行我也采集到了不少牡竹属植物的具花标本。虽然野外工作特别艰苦,但采到重要标本时,心里都特别高兴。

1985年12月,我有幸第一次随先生到新平县嘎洒乡做竹类调查,并采到了难得一见的勃氏甜龙竹的具花标本,使我能将云南中南部习见栽培的甜龙竹与书上描述的D. brandisii (Munro) Kurz这个种对应起来。记得当时先生还要和我比爬山速度,经过十几分钟的较量,不懂事的学生还是走在了前面,使先生感叹自己不如当年。

从牡竹属的研究,到1985年受先生和林学系领导的委托,带领81级经济林专业的5名本科生到滇东北(巧家药山)和川西南做毕业论文调查采集两地竹类植物,直到我做博士后在英国爱丁堡皇家植物园、邱园和自然历史博物馆研究竹类植物的模式标本,以及在剑桥大学植物园开始承担Flora of China(《中国植物志》英文和修订版)竹亚科的工作,始终得到先生的指点和关怀。先生不但是我竹类研究工作的授业导师,更是我心目中的学界楷模。

先生对云南的竹类研究

先生在中央大学,因为对植物的偏爱,他改学了更为冷门的林学,转到森林系,后来考取树木学家郑万钧先生的研究生。在研究生学习期间,他曾受命两度到四川万县(今湖北恩施)磨刀溪采集水杉的模式标本,为这个在世界植物学界引起轰动的活化石的发现做出贡献。因此,他对裸子植物有很深的情缘,对松科植物有较为深入的研究。先生到云南工作后,越来越受云南丰富的竹类植物多样性所吸引,并殚精竭虑,百折不饶地开创了云南竹类植物研究的先河。

在与先生交流的过程中,曾听他说起香竹属发现的过程。因为该属植物的营养体,特别是秆节上有气生根刺,每节三分枝的习性很容易使人误认为是方竹属的种类。1963年,他带领昆明农林学院竹类调查组的学生到马关县采集到香竹属植物标本。1974年在金平考察时他又采集到了该属另一个种的标本。经过多次野外调查,他注意到这类植物为合轴丛生,而不是复轴混生。此外,方竹属的箨片已退化为针状,但香竹属箨片发达。更为重要的是,1976年3月,他收到了一份开花的香竹属植物标本,其小穗具柄,与青篱竹属相近,但与方竹属完全不同。1977年5月和12月,他原来的学生在西畴小桥沟和香平山采到了其它香竹属植物具花标本。1977到1978年间,他曾多次到滇西南各地调查采集,收集了大量珍贵的香竹属植物第一手研究资料。经过前后5年的多次调查和比较分析,终于确认了竹亚科一个新属的地位,并在新创刊的《云南植物研究》第一卷第二期正式发表。

先生对学生的培养

1985年6到7月,徐先生带学生赴滇西南做野外调查。先生闻迅后,即向徐先生提出申请,使我有机会参与此次考察。1986年3月,在我即将毕业之际,《中国植物志》编委会办公室在南京组织了竹亚科分册的编研会议,先生作为主要参会者,也向会议提出申请,使我有机会列席当时中国竹类研究最高级别的学术会议。会上,我有幸见到一批当时活跃在一线的竹类专家,包括耿伯介、贾良智、赵奇僧、朱政德和陈守良诸位先生,在当时或此后向他们当面求教,并得到各位前辈学者的指点。

在牡竹属的研究过程中,我注意到分布于云南南部澜沧江流域的黄竹不是禾本科图说记载的该属模式种牡竹,而是其近缘种,正确学名应为D. membranaceus Munro。先生初步肯定了我的想法后,还让我利用到南京开会的机会向耿伯介和陈守良先生等请教这个问题。经过认真讨论,陈先生和贾良智先生决定在1988年出版的中英文版《中国竹谱》中,把原定为D. membranaceus 的种改成我们的新种D. barbatus Hsueh & D.Z. Li(即小叶龙竹),这是对一个初出茅庐学生工作的充分肯定。

先生是老一辈知识分子的典型代表,为人正直,刚正不阿。他像自己钟爱的竹子一样,虚心有节,工作上认真负责,学术上一丝不苟,在生活上则极为简朴。他对学生的关心、培养和生活上的照顾,则是体贴有加。我入学时刚刚20岁,先生已过耳顺之年,但他却更多把我当作忘年交的朋友。我做学生时,他给我的留言,一直到我工作后他给我的信函,都自称“纪如”。我硕士毕业后,留在他身边继续做竹类植物的教学和研究工作,并承担了经济林专业83级本科生“竹类培育”课程的教学任务。此后,看到《光明日报》昆明植物所招收博士生的消息,我忐忑地向先生汇报了自己希望到植物所读博士生的想法。我知道先生本意是希望我和他在学校共同完成《中国植物志》牡竹属的编写任务。出人意料的是,听了我的想法后,先生却非常支持我考博深造,使我如释重负。

我幸运地成为吴征镒先生的首批博士生,吴先生为我选定了葫芦科雪胆属做专著性研究。因为同在昆明,我有机会利用暑假期间完成了《中国牡竹属的研究》论文稿,以及《中国植物志》牡竹属的初稿。根据当时的惯例,在准备投《竹子研究汇刊》的论文稿中,我把先生的署名放在我之前。投稿前请先生审核时,他亲笔把他自己的名字勾在后面。至今,在该论文的文献检索中,还存在该文第三部分与前面两部分中英文署名不一致的痕迹。

因为先生的鼓励和支持,博士毕业后,特别是在英国做博士后期间和回国后,我仍然坚持做竹类植物的分类学研究,并在吴先生和耿伯介先生的支持下,牵头承担了Flora of China(《中国植物志》英文和修订版)竹亚科的编研任务。其间,我被云南高黎贡山一种原先被描述为“阔叶玉山竹”的竹子所吸引。利用陪同吴先生到维也纳大学标本馆和维也纳自然历史博物馆看标本的机会,我看到了该种的模式标本,并与华南植物所夏念和一道确认这是一个不同于青篱竹属、箬竹属或玉山竹属的新属。其间,我向先生报告了此事,他同意我们的处理,但明确强调在文章中只把他的名字放在后面。1995年,贡山竹属(Gaoligongshania D.Z. Li, Hsueh & N.H. Xia)在《植物分类学报》正式发表,这也是他发表的第四个云南竹类植物新属。

至今还清晰记得先生无意中对我说的一句话,“你要是能弄清云南竹子的种类就不错了”。云南竹类植物非常丰富,他说自己做了一辈子也只是为《云南植物志》竹亚科的编研打了一个基础。遗憾的是,《云南植物志(第9卷)》(禾本科)在先生去世四年之后才正式出版。近年来仍有一些云南竹类植物的新种、新纪录发表,要弄清云南的竹类植物家底,还需要更多人的持续努力。

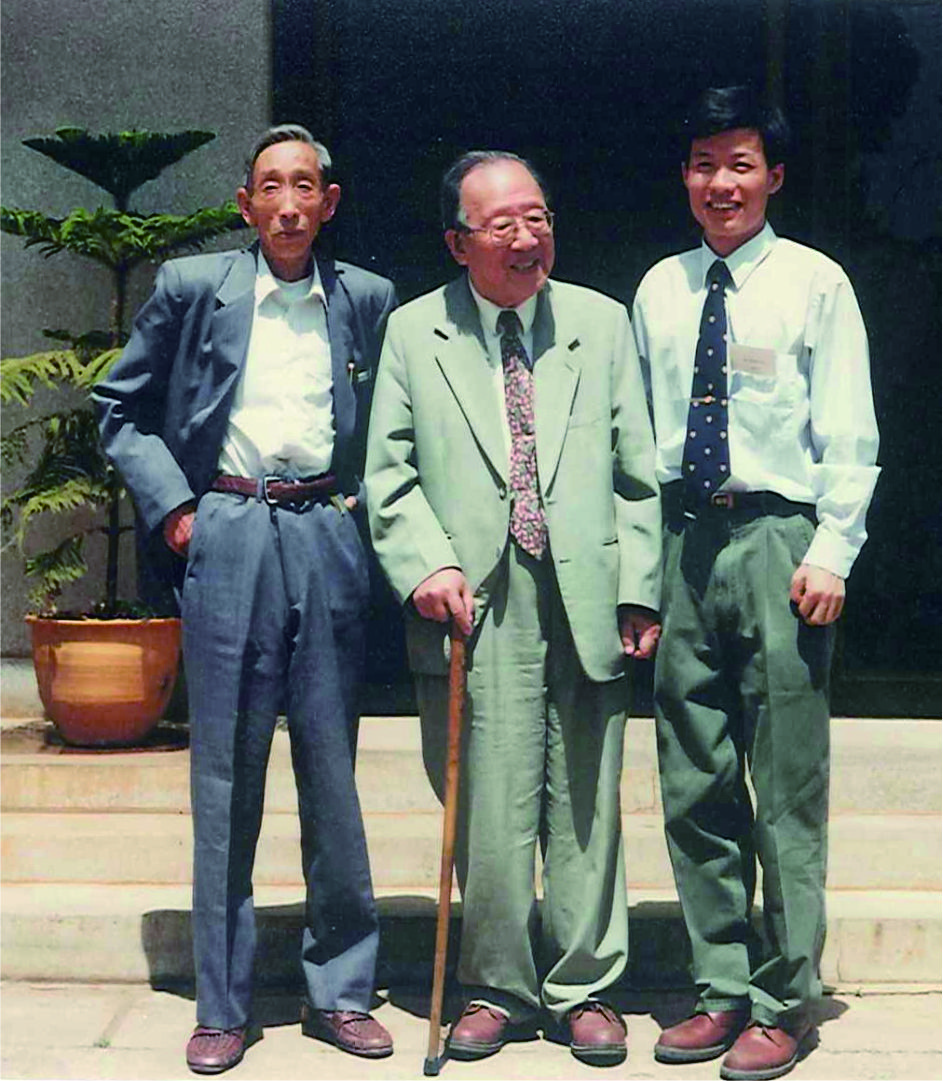

1999年7月20日,在我赴美国参加第16届国际植物学大会的途中,惊悉先生不幸去世的噩耗。因为要执行出国任务,我竟未能赶回昆明为先生做最后的送别,成了我一生的遗憾。时光流逝,先生离世已经22年了。这20多年里,我们完成了Flora of China竹亚科的编研任务,竹类植物的研究也从主要基于形态-地理的研究,逐渐发展到基于分子系统学和系统发育基因组学的研究。我自己培养的学生也逐渐成长起来,最早的一批学生已经培养出了自己从事竹类研究的新一代学术传人。几十年来,先生的严谨治学、先生对事业的执着追求以及先生先为人友后为人师的言传身教,深深地影响着我,并逐渐渗透到我的学术基因中,成为我作为一名植物学工作者和研究生导师在治学、为师过程中的遗传编码。在西南林业大学组织纪念学校先贤和恩师百年诞辰之际,我们以新的竹类研究成果,包括最近发表的纪如竹属(Hsuehochloa D.Z. Li & Y.X. Zhang)来告慰和纪念九泉之下的先生,希望先生竹类研究的学术基因在植物王国的土地上薪火相传、发扬光大。

2021年6月28日于昆明

(作者:李德铢研究员,薛先生开门弟子,原中国科学院昆明植物研究所所长,中国科学院昆明分院院长,现任中国西南野生生物种质资源库主任)