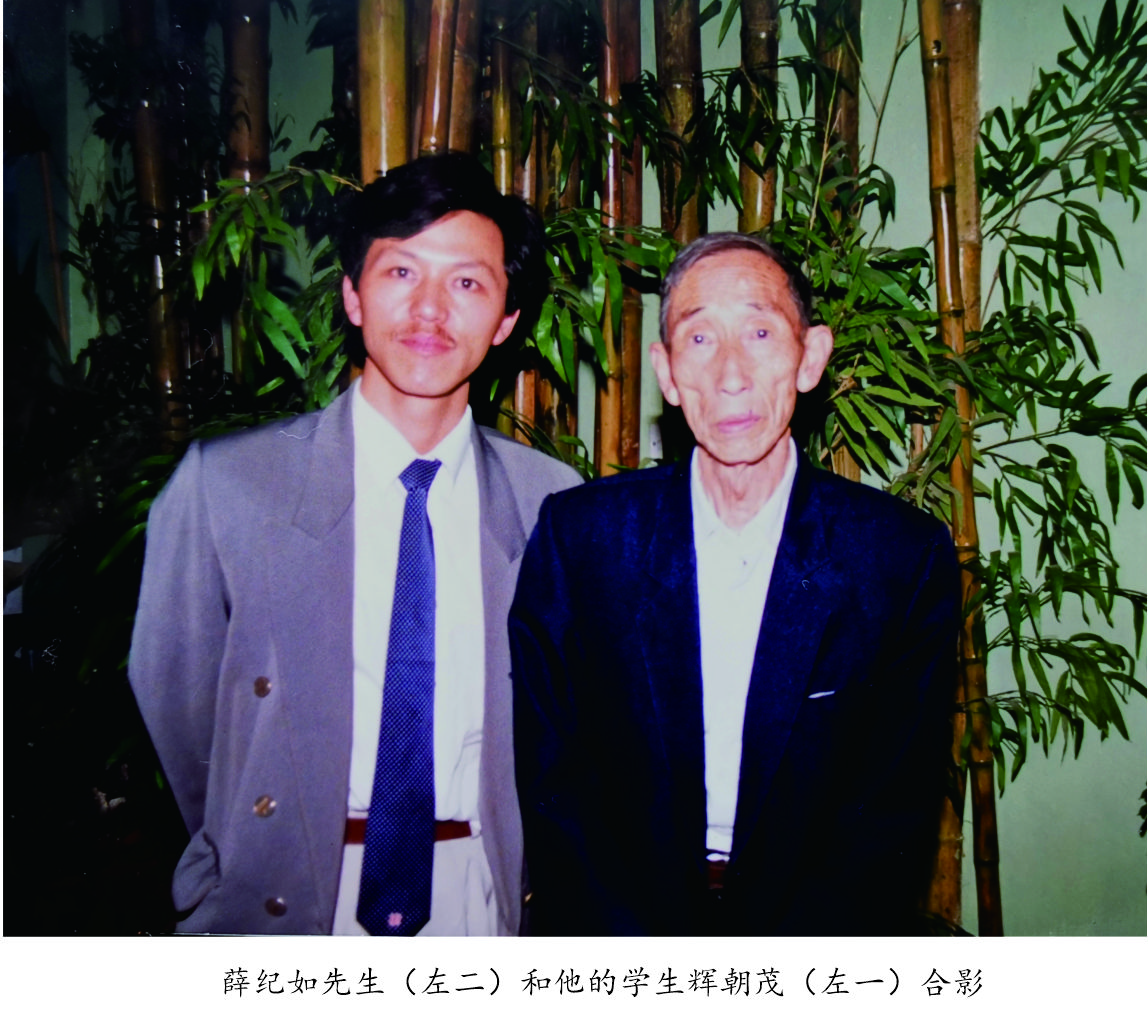

竹节为笔写春天的薛纪如先生

乐山乐水的精神 无怨无悔的情怀

——纪念我的导师薛纪如教授诞辰100周年

薛纪如教授于1921年出生于河北省临城县农村。薛老在中学时代对植物学就有特殊兴趣,当时他读到一本瑞典地理学家斯文·赫定的《亚洲腹地历险记》,顿觉爱不释手,决心到祖国的边疆去考察祖国丰富多彩的植物宝藏。1948年,获得硕士学位的薛老只身来到当时还非常贫穷落后的云南边疆,任教于云南大学农学院森林系。他献身林业教育和科学事业的道路从这里开始了新的里程。

1946年正月的一天,山风呼啸,通往四川万县磨刀溪的深山峡谷间,一个身背标本夹的青年正艰难地行进在崎岖的山路上。这是还在读研究生的薛老接受郑万钧先生授意前往考察水杉。由重庆乘船到万县,到水杉产地要走120公里,交通极为艰难,且时常发生拦路抢劫,商旅因此视为畏途,大都裹足不前或中途而返。第一次前往是春节刚过的2月间,行前虽然听到不少有关杀人越货的传闻,但为了事业,他毫无畏惧,只身上路。当时经济拮据、交通不便,薛老身背行李和标本夹,乘船抵达万县。从万县到磨刀溪,山高路险,羊肠小道宽不盈尺,步行极为艰难。那里是“土族”聚居地,长期封闭,贫穷愚昧,土匪出没,沿途杀人抢劫事件时有发生。薛老昼行夜宿,翻山越岭,步行二百余里,只身到达磨刀溪。第三天赶到磨刀溪村已是黄昏时分,他不顾旅途疲劳,马上找人指路,直奔那棵巨大的水杉树。

当那株高约37米,多人才能合抱的“神树”巍然屹立在面前时,他激动的跳了起来,眼眶湿润了。暮色中的水杉顶着枯黄的大树冠,他判定可能是落叶所致,采下的标本使他兴奋不已,虽然已落叶,但枝条上挂满了金黄色的雄花序。此时既证实了水杉是落叶树种,又第一次采到它的雄花序。为了取得更完整的标本,在当年5月间他第二次前往磨刀溪,这次采集到带叶球果标本。1948年胡先骕、郑万钧依据薛纪如所采的标本发表了水杉这一孑遗树种。活化石水杉的发现,在植物界引起极大的震动与反响,他自己也曾发表了《中国唯一之巨树》等科学论文。

这株古老的神树,在古老的中华大地上已挺立四百多年了,而它所代表的类群在地球上已有几亿年的历史。它们经历了地史沧桑的变迁,经受了第三纪冰川的袭击,仍然保存着自己旺盛的生命力。薛老两次独立考察,协助郑先生对这种给植物分类学界以巨大影响的“活化石”进行了有价值的研究探讨,并为后来的进一步研究提供了可靠的科学依据。

乐山乐水,不畏艰险,这是薛老的一个突出特点。他曾对自己的学生说:如果说他个人在这一生中做了一些事情的话,一是靠老师的指导,再就是靠浓厚的兴趣和吃苦耐劳的精神。搞植物研究,野外调查采集是极其艰苦的,但不管什么样艰苦的条件,多么遥远的路途,他都无所畏惧,而与他忠实相伴的就是背上的标本夹。没有车送,他就乘公共汽车;道路不通,他就长途跋涉。搭乘公共汽车于工作确有不便之处,但为了抓住机遇,每当开车前他总要先找司机表明自己的工作性质和竹类开花的难遇。就这样,他每次外出一般都能得到司机的理解和支持。每当乘车在公路上发现特殊竹类或开花竹丛时,薛老只要说一声车便停住,他非常迅速地下去完成采集和记录工作,回到车上一边整理标本一边向乘客讲解竹类知识。有时同车旅客还绕有兴趣地和他一起采集标本,深为这位老人的精神所感动。就这样,“司机同志,请停一停。”的声音时常伴随薛老所乘座的公共汽车响在野外。

薛纪如的中学和大学阶段都是在抗日战争时期度过。那时背井离乡, 一切生活费用全靠公家接济。在中学穿的是草鞋, 晚上点的是桐油灯; 在大学吃的是“平价米”, 一个月很难吃上两次肉。当时大家都是流亡在外,所以同学之间亲如兄弟, 师生之间胜过父子。这使他在生活上一直保持着艰苦朴素、克己奉公和乐于助人的精神。1960年他夫人去世时家中留下3个未成年的孩子和两位年迈的老人,全靠他一人抚养, 他没有叫过一声苦,也从没有向国家要补助,或是延误工作。按年龄和级别, 70年代他出差即可乘软卧, 但每次外出开会,只要能买到硬卧他绝不坐软卧。在省内外出调查,几乎都是搭乘长途汽车。他几十年如一日, 一心扑在工作上。在野外采集标本或作调查, 翻山越岭、日晒雨淋、蚊叮虫咬是家常便饭。白日一天辛劳,晚上亲自给标本换纸, 时常工作到深夜。在别人看来是自讨苦吃, 但他却乐在其中。几十年来, 他从未对生活条件计较过。

薛老靠自己的两条腿,几乎跑遍了西南地区特别是云南的山山水水,为查清我国竹类资源作出了重大贡献。他在云南工作数十载,对当地情况进行了深入了解,对林业中造林、营林、科研课题选择及林业生产决策等都提出过自己的深刻见解,也经常被邀请到各地指导林业工作。

薛老在学校科研任务较重,还担任着指导研究生工作及大学本科课程。他讲课生动活泼,为人师表,曾多次被评为院级、省级先进教师,被授予教书育人劳动模范奖章。1984年,八四届毕业生是我院和北林分校重建后的首届毕业生,当学生会请薛老在毕业纪念册上题词留念时,他欣然同意,放下手中的繁忙工作,满怀深情地写到:

我院第一届同学结业在即,喜感林业战后继有人,特书怀以兹留念:

老夫鬓斑尤奋战,更喜新人营林忙,共欢畅!江山披绿装,结业奔沙荒。

人们都说林业是绿色的事业,绿色代表着春天和希望,那么林业教育就是播种春天、播种希望和功在千秋的伟大事业,许许多多辛勤的耕耘者已经或正在为之奋斗,薛老是他们中的一个。他先后发表了数十篇学术论文,发表了香竹属、筇竹属、铁竹属和贡山竹属4个新属,以及空竹属、泰竹属、梨藤竹属、泡竹属、总序竹属和长穗竹属等6个属在中国的新分布,发表了竹亚科新种70余种。1959年出版的《中国主要植物图说.禾本科》一专著中记载的云南竹类仅12种,经过他与竹类学者们的艰苦考察研究,证明云南竹类在220种以上。他和团队以系统的调查和研究提出了云南是世界竹亚科起源地和现代分布中心之一的科学论断。由他创建的西南林学院竹类标本室收集了极其丰富和珍贵的竹类标本,在国内外首屈一指。

薛老参与主编出版了《云南森林》,承担《中国植物志》《云南植物志》《中国森林》《中国农业百科全书.林业卷》《云南树木图志》等专著竹类有关部分的主编或编写工作,以及《云南植物研究》《植物研究》《竹子研究汇刊》等一些在国内外有一定影响的学术刊物的编委。

在教书育人方面,薛老辛勤执教五十年,春风化雨育竹人,培植桃李满天下。他不但在竹类研究领域深享威望,而且“学而不厌、诲人不倦”,在高等林业教育战线兢兢业业“传道、授业、解惑”,培养了一大批优秀学生。他们没有辜负薛老先生的期望,以优异业绩继承和发扬着薛老先生的竹学事业。

薛老亲手创建的“竹类研究室”,于1990年扩建为“竹类研究所”,后更名为 “竹藤研究所”。现已成为学校重要的科研平台“竹藤科学研究院”。以薛老为开拓者和奠基人的我校竹类研究团队,经过70年三代人前赴后继、继往开来的艰苦努力,使云南竹类研究和开发从无到有、从小到大、从局部到全面、从基础研究迈向综合开发研究,取得了举世瞩目的成就,在丛生竹研究领域进入全国领先行列,2011年被认定为云南省首批省级创新团队“云南省竹藤科学研究创新团队”,2018年获批成立“国家林业草原丛生竹工程技术研究中心”。

深情怀念我的导师薛纪如先生!

(作者:辉朝茂为西南林业大学竹藤科学研究院教授、国家林业草原丛生竹工程技术研究中心主任)