心存家国情怀 勤于耕耘的张海秋先生

一代林学宗师张海秋

张海秋11岁始,入私塾接受启蒙教育,他聪颖过人,加上刻苦勤奋,成绩一向优异。其兄为人忠厚善良,从小辍学承担起父辈责任,艰难地支持弟弟求学。

当时丽江府统辖的地盘很大,除了今丽江市及怒江、迪庆两州地域外,还管理鹤庆、剑川等县。光绪三十年(1905年),知府彭继志(字友兰,湖南岳州人)创办丽江中学堂,次年正式开学,在附属各州县招收中学生、初级师范生各一班,兼学中西文化,学制四年。政通人和,百废俱兴,饱学之士和积贤、和庚吉先后出任学堂监督(即后来的校长)。是年,丽江留日学生第一人周冠南从日本为学校购回一批仪器标本;《丽江白话报》主笔赵式铭任国文课教师,并创作了第一首校歌。1908年张海秋以优异成绩考取丽江府中学堂,在这里他完成了以新学为主的三年学业。1911年因云南省学政司调整全省已建立的中等学校布点,丽江府中学堂奉命并入大理省立第二模范中学(今大理一中),张海秋随学校到洱海之滨继续了两年的学业。丽江府中学堂也于1913年改设为云南省立第六师范学校,其后历经省立三中、丽江中学、丽江人民中学、丽江第一中学、丽江地区中学、丽江市第一高级中学(丽江一中)等变迁,成为祖国西南边陲享有盛誉的省属高级中学,被誉为“滇西北人才成长和文化进步的摇篮”。1974年至1979年,我也在这所百年名校度过了令人难忘的中学时光,留下了诸多美好的记忆。论辈分,张海秋可是我们的开山学长呢!

张海秋给我们留下了什么,作为中国林业事业的开拓者、著名教育家、中国森林经理学学科创始人之一、白族语言学家,张海秋青壮年处于清末民初社会动荡时期,晚年有幸赶上了新中国的建设热潮,他抱定献身教育事业宗旨,以提高民众文化水准、改变国家贫弱面貌为己任,在近半个世纪的从教生涯中开启山林,呕心沥血,鞠躬尽瘁,桃李天下,惠泽神州,成为一个对国家对民族有贡献,受到世人尊重和后人缅怀的一代宗师。

张海秋关心家乡事务,多次返梓调研。为解决航空研究所用材问题,张海秋、徐永椿于1940年专门到丽江采集云杉木材,以替代航空进口材料。如今我们置身在西南林业大学标本馆,还能见到80年前张海秋带领徐永椿等人赴剑川、丽江调研时采集的珍稀植物标本。1946年5月,他以“剑川旅省同乡会”名义,会同李澎、张祖年等向云南省教育厅提出申请,要求在剑川创办“省立高级职业学校”,惜因经费无着而未能实施。

张海秋布衣蔬食,待人诚恳,却千方百计为贫困学生解决学费,甚至慷慨捐资,他提议在呈贡开办“农民子弟学校”,扶持当地孩童就学。在南京、重庆、昆明等地任职期间,他多次捐资鼓励贫困学子读书。诚如其剑川籍留日乡友艺术家、北京艺术师范学院资料科主任苏民生(1896-1988)所赞:“专利人不利己,正直、聪明、宽容,若非身受其益,谁信如此谦恭。”

2019年10月,由西南林业大学中青年学者董琼、宋维峰以及中国林业科学研究院王希群等共同编著整理的《张福延 曲仲湘 徐永椿 任玮 曹诚一 薛纪如年谱》一书由中国林业出版社出版。该书系统地展示了云南林业科学教育六位先驱者的一生奋斗历程,不仅是对云南林业科学教育的先驱和开拓者的纪念,同时也激励务林人以林为本、艰苦奋斗、致育致学,并把“树木树人,至真至善”精神融汇于学习和工作中,成为建设美丽中国、谱写林业发展新篇章的直接动力。阅读过该书的专家学者各界人士认为,森林关系国计民生,至为重大。董琼等人周咨博访,条分缕析,为云南林业科学教育的先驱和开拓者出版年谱,使之成为中国林业国家记忆和文化遗产的重要组成部分,是林业史学研究领域不可多得的基础材料。起源于1938年的云南大学森林系,历经昆明农林学院、云南林业学院、云南林学院、西南林学院等校名变迁,而今已成西部地区唯一的林业高等院校的西南林业大学,重视历史传统的继承,注重校园坏境与文化氛围的培育,开挖建设了约10亩水面、周植树木花草的人工湖,成为重要的网红打卡点,学校将湖名定为“秋海”,以此缅怀这位云南林业高等教育事业的奠基者。“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”在中国林业高等教育和云南经济社会发展中做过重要贡献的西南林业大学,夯基础,强结构,抓学科,创特色,正在努力实现新的跨越。

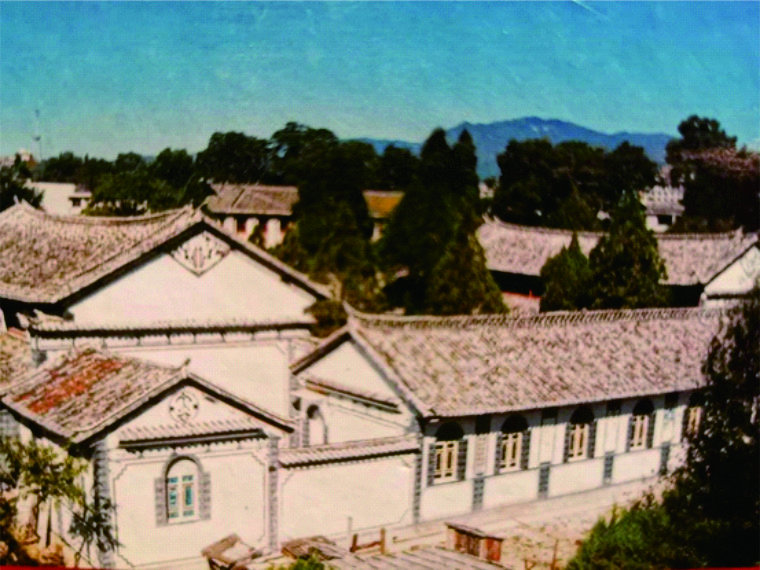

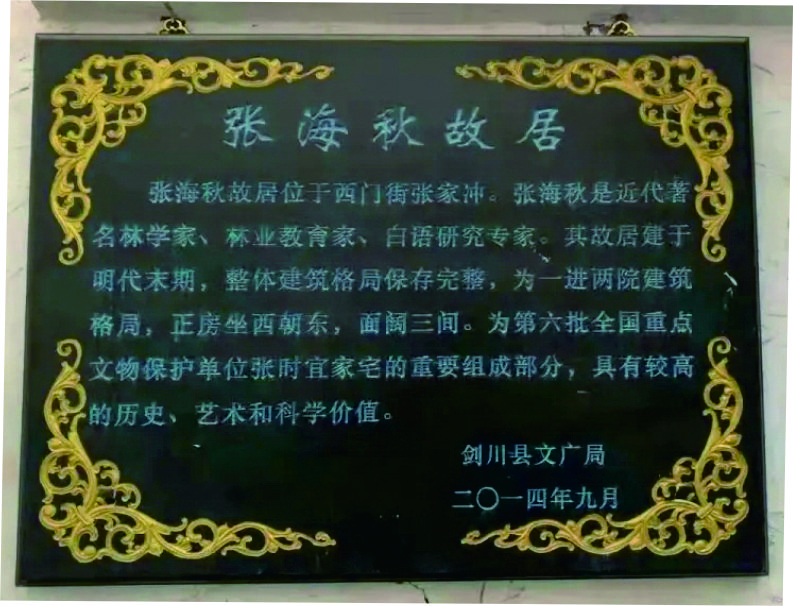

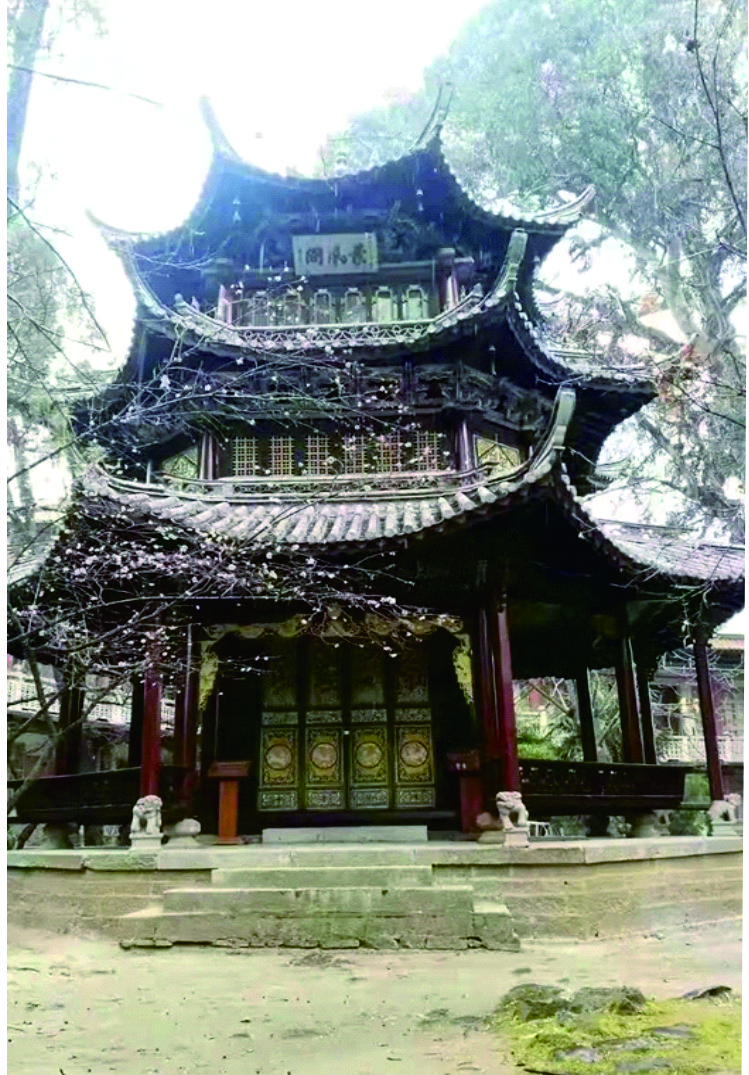

剑川古城民居整严,古风依旧。西门街明代古建筑群已于2006年被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位,深藏在西门街南侧、富有白族文化特色的张海秋故居,也被当地政府修旧如旧地进行了维修保护,成为地方爱乡爱国的教育阵地。2018年寒假期间,我利用课题调研走进小院凭吊,追思感铭这位百年名校丽江中学堂的老学长、云南林业高等教育的奠基人。2020年11月5日,剑川民族博物馆推出了微信公众号《剑川民族博物馆线上展览第三期——走进张海秋陈列馆》,让各界朋友在防控疫情的时节,足不出户便可了解众多图文信息。

浏览张海秋丰厚的学术成果,足见其引领了文林融合之先河,诚如一代先哲于右任对张海秋所赞扬的条幅“吾心信其可行,虽移山填海之难,终有成功之日”,正是对其一生科学探索精神的中肯评价。

在纪念张海秋诞辰130周年之际,我们要全面贯彻习近平生态文明思想,立足省情、发挥优势,坚持绿色发展,打造世界一流的绿色能源、绿色食品、健康生活为目的的三张牌,让绿色成为云南产业转型升级、经济高质量发展的鲜明底色。同时,应加大对张海秋林学思想的研究,更加紧密地探寻文林融合路径,发扬光大科学家精神,弘扬其爱国爱乡传统,尤其是对其白语文化研究成果的整理与推进,出版丛书,激励后人。著名学者赵朴初曾写过一份遗嘱,后附:“生固欣然,死亦无憾。花落还开,水流不断。我兮何有,谁欤安息。明月清风,不劳寻觅。”这种超越了生死、聚散、成败、荣辱的生命观,更值得我们体悟和纪念。置身在当下现代文明社会,我们纪念张海秋先生,同样怀着这份真挚的感情。

(本文作者木基元为西南林业大学教授、社会科学管理办公室主任。)