“智路 e 行”学生团队解决行业发展三大痛点

图片新闻

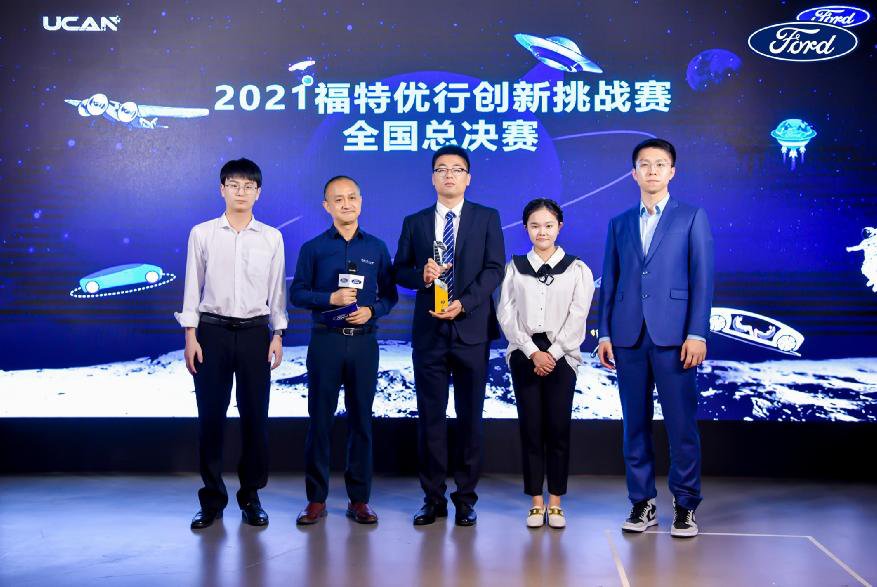

本报讯 “将发射线圈预设在装配式路面板内,通过磁耦合无线传输技术,为装有接收线圈的电动汽车充电,实现边行驶边充电。 ”日前,在上海举行的 2021 福特“优行”大学生创新挑战赛全国总决赛上,由我校交通运输工程学院侯曙光老师指导、建筑与土木工程专业 2019 级硕士研究生徐佳诚同学领衔完成的创意项目 “智路 e 行—装配式无线充电智能路面”,斩获全国总冠军。

“传统燃油汽车消耗化石资源带来碳排放超标,清洁程度高、环境友好的电动汽车市场已开始蓬勃发展,但电动汽车充电难、 续电难, 又成为其市场推广的阻点。 ”提及项目创新的初衷,徐佳诚表示,团队试图通过技术创新解决制约行业发展的痛点。

“现在市面上常见的有线充电桩,存在三大‘短板’。一是充电桩反复充插后容易损坏,二是损坏后维修成本高,三是存在安全隐患。 ”负责业务模式开展、技术产品推广的团队成员金瑞说,他们设计的装配式无线充电智能路面,将磁耦合无线传输技术与装配式路面结构相结合,可实现电动汽车“边行驶边充电”。

“我们的项目通过高频交流电产生磁场共振耦合,达到能量无线传输,实现远距离、大功能、高效率充电。”负责市场需求调研、 系统架构优化的邵玉月补充说,此外, 项目实现了结构设计与工艺创新和管理技术创新。她解释道,结构与工艺创新表现在施工速度快、成型质量高、使用寿命久;管理技术创新体现在开发了路面信息管理系统,为后期维修养护提供精确数据支持。

“使用这项技术后,电动车充电会更经济安全、便捷舒适。 ”谈及产品的优势,指导老师侯曙光说,充电线圈预设在面板内部,相比有线充电技术,占地面积少,减少了成本,且无插口结构,降低了危险,还可动态充电,节省了时间,更能连续性操作,为用户带来沉浸式体验。

侯曙光介绍,静态无线充电方式较之有线充电方式在功率和最优传输效率上相差无异;建设周期相比有线充电方式提高了 33%;使用寿命延长了 66%;建设成本降低了 20%;用电成本便宜了 12.5%。 “行驶过程中充电10 分钟,可续航 16 公里。 ”负责数据库开发、运营和售后服务的杨文鼎兴奋地举例道, 以整车质量 1.5 吨为例,以 60 千米/小时速度行驶,动态无线充电功率 15 千瓦,行驶 10 分钟,可充电量 2 度,续航 16 千米。

“我们力争使产品做到‘三服务’。 ”徐佳诚表示,希望将来服务物流园区、公路和无人驾驶,可以针对园区内分拣机器人设置无线充电车道,针对公路设置无线充电专用车道,为无人驾驶车辆提供充电解决方案。 杨芳