“一二·一”运动中牺牲的乡建院校友于再(下)◆ 郑劲松

重庆乡村建设育才学院 后更名为

私立中国乡村建设学院

4

那么,于再牺牲后,亲人们悄然举行的家祭怎么演变成了上海声势浩大的公祭呢?

于庾梅在这篇回忆文章中做了详细叙述。“当年于再遇难的消息传到上海,主要是靠报纸。报上写的名字各有不同,有的写于再,有的写于冉,也有的写于再昆。因名字时有差别,我总往好的地方想,最好不是自己哥哥。但不久得到了确切通知,我唯一的亲哥哥这么年轻就没有了。”

按照以前杭州于家的习惯,亲人去世后总要到寺庙里去做佛事,祭奠一下亲人,况且他又是这么年轻。那时家里祖母年老,父亲又有病,且住杭州,于庾梅住在上海,所以,就把这件悲伤事一直瞒着祖母和父亲。要办丧事,于庾梅还带着两个不满一岁的双胞胎,真是不知如何是好。多亏丈夫的兄弟顾家熙、好友温崇实天天来帮忙,丈夫的同乡好友袁鹰【注:曾是之江大学的学生党员,著名诗人、儿童文学家,《井冈翠竹》等多篇散文入选中学语文教材】也时常来帮忙,商定祭奠的时间地点,并提前三天在上海的《大公报》上刊登了讣告。这份讣告迅速引起了很多进步人士的关注,也受到国民党反动派的注意。于庾梅说,那几天,家门口的马路上也多了国民党便衣特务监视,因为家中出了这么个“共匪”,一些胆小怕事的亲戚朋友也不再往来。

回忆文章说,原先预定开追悼会是1946年1月13日下午2时,但在当天早上八九点钟,已有万余吊唁群众举着横幅,捧着花圈,川流不息地从四面八方向上海的玉佛寺涌来。玉佛寺内挂满的挽联,充满了血泪的控诉和愤怒的呐喊。正殿祭案前摆放着于再的大幅遗像。上海的爱国民主人士组织了主祭团,由宋庆龄(因病未出席,送了花圈)、柳亚子、马叙伦、沙千里、郑振铎、许广平、金仲华等七位先生组成。遗像上方分别是孙中山先生的夫人宋庆龄题的横幅“为民先驱”和鲁迅先生的夫人许广平亲笔写的哀悼长诗。两旁的挽联是:“踏诸君血迹而进,率民众痛哭而来”。

除前面提到的7位主祭团名人外,沈钧儒、张澜、梁漱溟、黄炎培、李公朴等民主人士和柯灵、唐弢等著名作家也都写了挽词、挽联或诗歌,还有很多挽联出自普通群众,感情真挚,一针见血,爱憎分明。愤怒的青年学生写的挽联是“今天你们敢打进民主堡垒,明天我们就颠覆法西斯巢穴”。追悼会上这些挽词,激起人们声讨的怒涛。

于庾梅回忆说,那天,自己穿着白色孝衣立在灵位前,介绍了哥哥于再的生平和避难经过:“于再抗战初期就离乡背井,投身于抗日救亡工作,抗战胜利后抵达昆明,任教于南箐中学。这次家兄的惨死我是很痛心的,但我并不悲伤。假如哥哥的牺牲能使内战停止,民主实现,这是值得的。因为这是我们一家的光荣,这是我们全中国人民的光荣!”

著名记者夏其言在第二天的上海《时事新报》写下这样的报道:“烈士胞妹于庾梅含泪致词答谢,多人感至泣下。那种悲壮惨痛,而又义愤填膺的场面,自鲁迅先生追悼会以后,是十年来所仅见的。”

史料载,当年有两首挽歌非常著名,学生们群情激昂唱着歌参加“祭于”活动。一首《安息吧!死难的同学》,歌词出自圣约翰大学生党员成幼殊(笔名金沙,著名诗人、报人成舍我的女儿)之笔,她接受党组织转达的任务后,连夜创作并由钱春海谱成歌曲(曲作者署名魏淇)。另一首《自由公理在那里》则是周志毅(又名朱良,地下党员,解放后曾任中联部部长)接着赶写的又一首歌词,东纳(又名任策)完成了谱曲。

两首挽歌在会上齐唱,示威游行开始了,一万余人的队伍沿着江宁路穿行到市中心,走向外滩……因事先未得到追悼会将提早举行的消息,所以,当天下午各公私社团人士又大量涌到。两点钟大殿已经挤满了人,公祭仪式只得再次举行,然后又举行游行,一直到下午四时半才结束。

上海声援昆明的学生运动开展以后,引起中共中央领导的高度关注。半个月后,即1946年1月28日,毛泽东主席致函柳亚子:“阅报知先生已迁沪,在于再追悼会上慷慨陈词,快何如人。”

在地下党领导下,把上海这次公祭演变成轰轰烈烈的爱国民主运动,大批学生积极分子在运动中得到了锻炼和提高,许多学生随后加入了中国共产党。

5

正是这次公祭活动演变成影响巨大的民主活动,被很多史家看做是“一二一”运动的延续,所以,于再和其他几位牺牲的学生一样,也被人们习惯性地称为民主人士,认为他们都只是具有进步思想的党外人士,是党组织的团结对象,并没有想到四烈士中会有真正的共产党员。

那,于再的党员身份是怎么被“模糊”,又怎么被最终确认的呢?

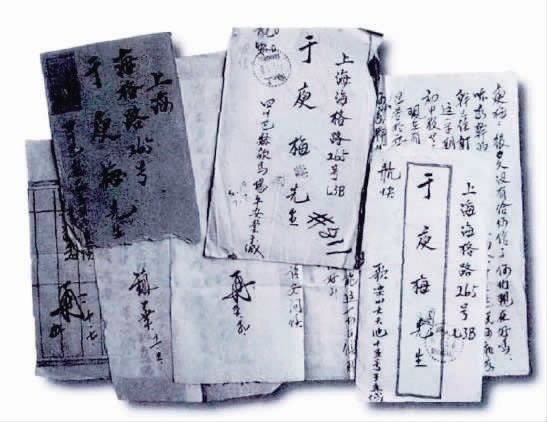

上世纪80年代初,为纪念“一二一”运动四十周年,昆明地方政府在四烈士牺牲的地方———西南联大旧址(现云南师范大学)筹建“一二·一运动纪念馆”,并征集相关史料,工作人员多次前往上海拜访于庾梅一家。于庾梅向纪念馆捐赠了历经千辛万苦保存下来的烈士生平遗物和很多珍贵文物,其中就有宋庆龄、许广平、马叙伦等在“玉佛寺祭于”活动中献的挽联和柳亚子《哀悼于再烈士》的讲稿等二十多件文物。纪念馆方面也采访几位于再生前的同学和战友,蔡去非(女,长春市财政局顾问,中共党员)、江腾(曾任平顶山市外贸局副局长,中共党员)向昆明方面说明,于再生前应是中共党员。

于庾梅在文章中说,最先向纪念馆提供于再烈士是中共党员线索的是前面提到的,曾在私立中国乡村建设学院与于再共事的时任重庆市政协副秘书长周永林。当年和于再一起从之江大学附中奔赴重庆的江腾同志还专程去云南师范大学,与校方恳谈,要求落实烈士党籍问题。蔡去非同志还提供了详细的书面材料,证明了于再参加革命和入党的经过。这样一来,“一二一”惨案四烈士中是否有党员的问题,引起了中共云南省委和中央组织部的高度重视,随即开展深入调查。

其实,四烈士中的于再和潘琰两位早在1938年就加入了中国共产党,潘琰还担任过党支部委员,但他们牺牲前这段时间,由于四处奔波,分散隐蔽,加之当时国共和谈破裂,形势险恶,许多共产党员因工作需要转移到其他地方工作时,一般不转党组织关系,所以,两位英雄在牺牲后很长一段时间内党员身份得不到恢复确认。

1984年 7月,中共中央组织部回复给云南省组织部《关于确认于再同志为中共党员的决定》文件中指出:“于再同志……1944年冬参加抗日远征军赴印度,1945年回到昆明任中学教师,当时党的关系没有转到昆明。1945年12月 1日壮烈牺牲。这期间虽无党组织关系,但烈士在“一二·一”运动中为革命英勇献身的行为,已反映出一个共产党员的高贵品质。因此,于再同志的党籍应予承认。”

牺牲四十年后,党籍得到恢复确认,这不但告慰了烈士英灵,更是反映了中国共产党人确实是以自己的模范行为领导和影响着“一二·一”民主运动。

梳理、挖掘于再校友的这段鲜为人知的故事,也是一次认识革命先烈的精神之旅。虽然他只在学校前身渊源中的私立中国乡村建设学院读了两年多的专修科,但烈士的英名应该永载西南大学的史册。于再烈士牺牲时不到25岁,但他火一样的青春永远在校史长河中闪光,值得我们永远怀念和凝望!