张迪与张凰:“全国最美家庭”中的学术伉俪是怎样炼成的

编者按

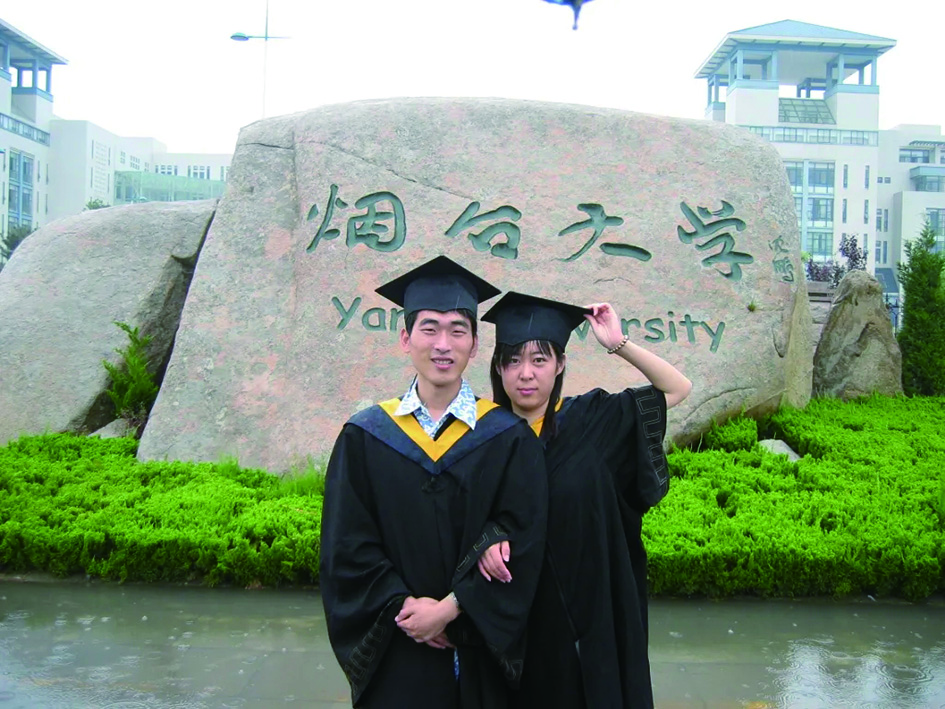

相遇相恋在烟大

张迪、张凰不仅仅是同学,是夫妻,更是事业上的亲密战友。相守十八年来,他们携手并进,历经风雨终见自己生命中的那道“彩虹”。

张迪、张凰两人在烟大初识,彼此都是对方的初恋。在烟园,他们第一次看见厚到膝盖的大雪、体验在三元湖上溜冰、奔去东门的沙滩上捡海货、相约图书馆温习功课。他们也共同加入张鹏老师的项目组,在攻读研究生期间同赴昆明完成硕博连读,并一起留在昆明理工大学任教。他们是青春美好的本身,是烟园的一对“神仙眷侣”。

大三时,张迪立志成为一名高校教师。本科成绩优异的他,留校读研是最好的选择。但张迪却并没有按部就班选择本校,他想去看看远方的山川。

相知相爱共成长

与拥有青春记忆的本科不同,进入研究生阶段的张迪将更多时间投入实验室。“我会一直专注于研究,横向的市场化应由更专业的人去做。”张迪团队尽心于环境科学研究,发现隐藏的环境密码,为治愈生活中看不见的“伤口”提供方案。

“你们关注物品带来的良好体验,而我们关注如何让其不成为下一个新型污染物。” 张迪仍记得初入烟大的第一课,苏宏教授讲“环境科学是上管天、下管地、中间管大气”,所有与环境保护相关的内容都与我们有关。环境影响评价是现代发展必备的一环,在项目投入前,我们必须慎重地评价其可能对环境造成的影响。例如,大家眼中的绿色能源——风能,会关联鸟类迁徙路线。“水更清、天更蓝”的背后是环境科学研究人的不断探索,以及实践和理论的往复循环。

“绿水青山就是金山银山”。近年来,国家对环境项目的投入和政策扶持改善了环境。选择“到祖国边疆去”的张迪践行着自己的理想,发现更多隐藏的环境密码,守护着我们的绿水青山。

在读研究生的第二年,张迪通过了转博考试并顺利完成五年硕博连读。获得博士学位后,他前往美国麻省大学进行博士后研究。

彼时计划在昆明理工大学建立实验室的导师向张迪发出邀请,希望他可以回到昆明理工大学共同研究项目。张迪在美国麻省大学博士后出站后,入职昆明理工大学,成为了一名硕士生导师。在此期间,他专注于环境地球化学和有机污染化学等交叉学科的研究,对药物、内分泌干扰物等新型污染物在环境中的迁移转化机理进行了系统的研究,重点探讨了碳基纳米材料与有机污染物的相互作用,考察了工程纳米材料的环境风险,合成了三维碳基纳米高效吸附材料等。目前,张迪公开发表学术论文90余篇,其中SCI收录69篇;主编学术专著1部,合著英文学术专著1部;授权发明专利1项,成果丰硕。他的爱人张凰主持和完成省部级以上课题4项,发表SCI30余篇,单篇最高影响因子15.596。

“实现了成为一名高校教师的目标,只是从烟台变成了昆明,我们的心仍然是相连的,如果未来母校有任何的需要,我们都会义不容辞。”

相守相伴护家庭

张迪的家庭是一个温馨幸福的四口之家。2010年结婚以来,他和爱人在生活中互相照顾,在工作中互相帮助,培养了两个乖巧聪慧的女儿。张迪、张凰夫妇同甘共苦、敬上睦下,把家庭照顾得细致入微。他们还重视家风家教,注重言传身教、以德育人,是有口皆碑的“模范家庭”。

硕博连读期间,张凰被公派至泰国皇太后大学学习一年半。为了一次见面,张迪搭乘数十个小时的跨境大巴来到老挝与泰国的边境,却因错过边境开放的时间,两人只能隔河凝望。张迪赴美国麻省大学进行博士后研究时,张凰前往美国陪同,在同一个实验室搞科研是他们倍加珍惜的时光。

陪伴是最长情的告白,张迪和张凰走过十八个春秋。他们是校友,亦是战友;他们是同事,也是知己;他们是彼此在学生时期收获的最珍贵的宝藏。作为全国最美家庭,他们勤恳耕耘,献身科研教育事业;夫妻和睦,构建和谐美满之家;用行动书写出小家大爱,给我们树立了正能量的榜样。 (采写:苏前沂 李玉霞)