河南大学 - 《河南大学报》

魏千志:心怀赤子之心 情系笔耕不辍

作者: 学生记者 刘东宇

2021-04-20

浏览(222) (0)

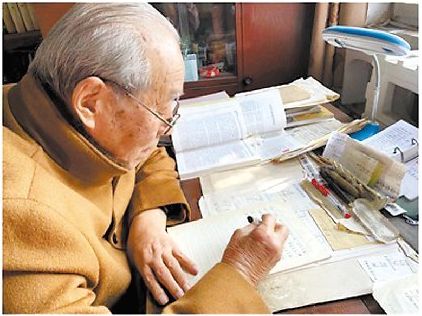

一身整洁衣服,眼边有些许细纹,显示出岁月的痕迹。眼眸深邃,头发花白,但脸膛仍旧红润,显得神采奕奕。谈吐间的书卷气无一不显示出他的经纶满腹,这便是魏千志教授。

几经转折,坚定求学之心魏千志1930年出生于河南滑县,正逢抗日战争时期。“我经常说笑,说我就是为抗日战争而生的。”谈及求学经历,魏千志不禁感慨道。1937年七七事变开始,滑县一带沦陷。童年时的魏千志见证了那个烽烟四起的年代,“抗日战争爆发以后,滑县周围沦陷,我们当地群众便自发组织成立了抗日游击队。后来由于这个抗日组织发展很大,日本侵略军就不敢随便出来扫荡了,在这样的情况下,我们这一带生活稍微安定了些。”就这样,1941年刚满11岁的魏千志在村私塾里开始了漫漫求学路。期间,私塾因河南大旱停止办学,但这并没有磨灭魏千志的求学之心。

1945年的春节过后,魏千志从家乡出发,来到河南省立豫北联中,开始了他的初中学习生活。“第一次考试数学我只考了25分,因为都没学过。”回想起第一次“正式”考试成绩的不如意,魏千志教授一笑而过,此后他更加努力学习。同年8月15日,日本无条件投降,消息传到学校,一时间全校师生敲锣打鼓欢庆胜利。那一天,成为铭刻在他脑海中的永远记忆,那欢庆的锣鼓声“敲响”了无数人的人生新篇章。三年后,魏千志顺利完成初中学业,于1947年正式成为一名高中生。

1950年,20岁的魏千志如愿考上河南大学,成为历史系的一名学生。初入大学的他对一切充满好奇,有着独属于年轻人的少年感,满满豪情与壮志。回想那段时光,魏千志感叹道:“上了几年学,也参加了好多运动。”他先后参加了爱国卫生运动、土地改革运动、五反运动、三反及思想改造运动等。从河南大学毕业后,由组织分配魏千志留校任教,并于1963年到南开大学进修。

有志者事竟成。曲折坎坷的求学经历不仅没有使魏千志退缩,更磨砺了他独有的坚韧不拔品格,让他在学术研究中坚定信念,笃志前行。

伏案笔耕,钻研学术之路寄情翰墨,笔耕不辍。现已九十岁高龄的魏千志教授对这句名言身体力行了几十年。他一生致力于中国古代史,着重于明清史研究,目前已经出版著作16本。近年来,他仍坚持写作,用老骥伏枥、志在千里的壮志豪情抒写新的篇章。

谈及所写著作,魏千志教授神情激动、慷慨激昂,他逐本逐册地给笔者介绍起来。由他主编的《中国农民起义领袖小传》,上起秦末的陈胜、吴广,下至近代的白朗,总共记述了43位农民起义领袖的斗争事迹。“这些人物虽小,但每一个人物就像我国浩瀚历史长河中的一颗颗熠熠生辉的珍珠,璀璨夺目、无比珍贵,是我国厚重历史中的重要文化遗产。”创作此书初衷,魏千志教授感慨万千。

除此以外,魏千志还在1973年和1975年主持编写了两本河南省中学历史课本,分别是《中国历史》第一册和《中国古代史》。他还参加了由教育部组织编写的高等院校文科教材《中国古代史》的编写工作,并担任下册主编,该书于1979年出版发行,至今已40余年,先后重印数十次,总发行量达一百余万册。

“以前想写没时间,现在有时间了就赶紧写。我也不知道还能写多久,只要我能拿起笔、看清字,我就会一直写下去……”这就是魏千志教授虽九十有余仍坚持写作的原因。习惯和兴趣是最好的动力,魏千志教授在年轻时便把想写的课题列好了清单,几十年过去了,他一直用满腔热情践行着。书中一字一句都是在初稿的基础上,又经过他无数次推敲修改,涂涂画画,才最终完成的定稿。

在魏千志教授的学术研究领域里,一书一章一字无不彰显着他的累累硕果,也散发着独属于他的熠熠光辉。这些成就,如不坠之星光,永照后人求学之路。

发光发热,浇灌奉献之花从24岁开始教学到67岁退休,魏千志教授在43年的工作中就像一支红烛,发光散热,照亮思想,传授知识,哺育桃李万千,为中国古代史研究做出了重要贡献。他自编了7种教材,对本科生、研究生讲授了8门课程。除此以外,他还尽心尽力指导毕业生论文写作,在学生考研迷茫时倾力进行辅导,先后被评为河南省优秀教师和“三育人”河南省先进个人等多项荣誉。

在课堂教学中,魏千志教授十分注重启发调动学生的学习兴趣和积极性。在给每一个班级讲课时,第一堂课他会先讲明学习该课程的重要性和学习方法,以此引导学生自己动手、动脑。魏千志教授在教学中言传身教、虚怀若谷,把每一个知识点讲精讲透,让每个学生都收获满满、受益匪浅。

在课外与学生接触中,魏千志教授始终注重对学生进行正向引导。在指导学生毕业论文和教育实习时,他亲自带队,领学生到各地采风。每年新生入校时,他坚持给新生讲述开封故事和河南大学历史,以自己的亲身经历和感受激励学生勤勉学习,荣校报国,成为学生成长道路上的引路人。

百川东到海,惜取眼前时。魏千志教授在历史研究这条道路上,始终秉承着真实尊重历史、还原历史的唯物史观。他的每个建议、每篇文章都有据可查,有史可循。他从史书泛黄的字迹里寻觅真相,再将其传给千千万万个少年人。师者,传道授业解惑也。魏千志教授用43年恪守着,也践行着,让一朵朵奉献之花盛放在历史中,翩跹在书页里,也萦绕在每个学子心间。

求真务实,积极建言献策作为一名无党派代表人士,魏千志教授始终坚持同心向党,一心为党。魏千志教授曾任政协开封市第六、第七届委员会委员,开封市七届政协文史资料工作委员会副主任。在此期间,他积极履职尽责,多次以督查员身份奔波在视察的路上,监督着也关怀着开封市的发展。如他建议将“相国寺大市场”的匾额修改为“大相国寺市场”,以规范名称使用更好传播开封文化,得到了开封市有关部门的采纳。

开封作为八朝古都,市内有历史遗迹众多,州桥遗址便是其中之一。明末时州桥被淹,被埋于地下。前些年,开封市进行工程建设时挖出了州桥遗址,一时间“发展经济”与“保护历史遗迹”成了争论的焦点。魏千志教授听此情况后,积极建言献策,呼吁必须保护历史遗迹。在他的大力推动下,州桥遗址最终得以完整保护,现在“州桥遗址”已经成为了国家重点发掘工程,正在进行保护挖掘。

不宁唯是,魏千志为母校河南大学的建设发展也一直努力着。1950年他考入河南大学历史系学习,毕业后留校任教,退休后又被返聘为河南大学教学督导员,至今在校工作已70余年。“可以说,我的一生都是在河南大学度过的,这里的一草一木,一砖一瓦,我都感到特别熟悉亲切。”随着时光的流逝和校内新旧人员的更替,解放初期被拆除的明伦校区南大门题字很少有人记得,对此他常常感到遗憾。2002年,学校筹备90周年校庆时,他提出恢复明伦校区南大门题字的请求,并附上详细资料。最终,明伦校区南大门“明德新民,止于至善”的校训得以恢复。不仅如此,无论是建议恢复学校六号楼、七号楼的名称,还是撰写《河南大学校园往事琐谈》系列短文,魏千志教授都用他力所能及的力量来让他最热爱的母校变得更好。

怀着对祖国的热爱、对母校的热爱,魏千志教授多次建言献策。独木难成林,“每次我提出建议,都离不开和我一起交流和提供帮助的人。”他和志同道合的同事们一起,在为自己所爱之事奋斗着,在铁塔风铃前、在幽静湖面旁、在伏案书桌上,贡献着属于自己的独特力量。

老当益壮,宁移白首之心?穷且以益坚,不坠青云之志。魏千志教授的一生与祖国共成长,与河大共奋进。他用史书浩海独有的视角,去开拓和创造了广阔的史学研究天地。他既是开拓者,也是学习者,虽年逾九旬,仍怀揣赤子之心,去探寻、去发现更为真实的世界,以期留给后人更多的答案。

这就是心怀赤子之心,情系笔耕不辍的魏千志教授。

(原文刊载于河南大学统战部官方网站,有删节)