合校十年人才队伍结构的合理化调整

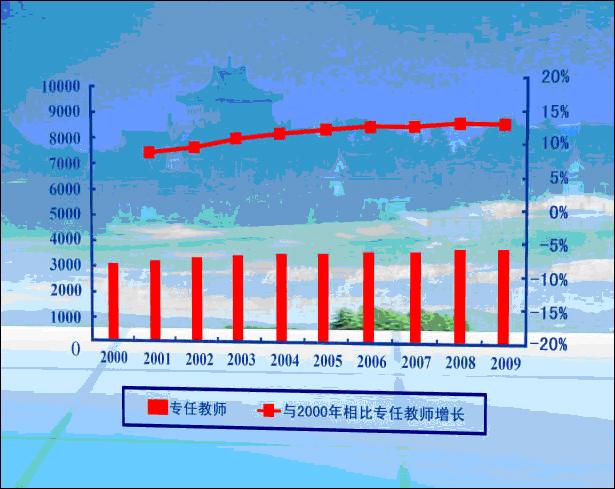

2000年以来教室比例发展变化趋势图

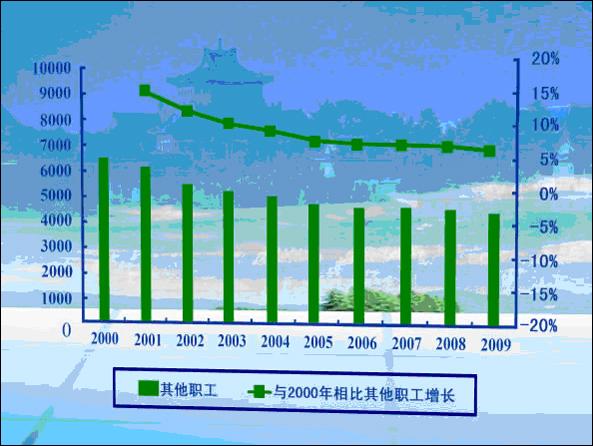

2000年以来其他职工人数变化趋势图

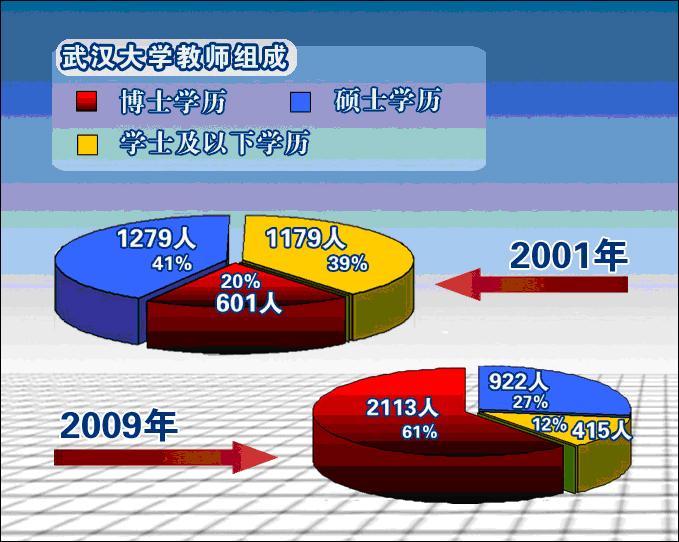

武汉大学教师组成图

人才是大学发展的核心要素。自2000年合校以来,我校作为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,紧密围绕国家重大发展战略,以学科建设为龙头,以队伍建设为先导,以深化人事制度改革为突破口,以培养和汇聚优秀人才为核心,在学校师资队伍结构方面推出了一系列整理优化举措,大力推进人才强校战略,对人才结构进行合理化调整,经过十年的发展,我校师资队伍的配置较为合理,为学校创建中国特色、世界一流、国际知名高水平大学奠定了较为坚实的基础。

高校是人才培养的重要基地,也是人才集聚的战略高地。从结构上看,现代高校人才队伍包括教师、管理人员以及其他工作人员等三支重要队伍。伴随着高等教育的迅速发展,在新的形势下,正确认清人才整体结构的现状,分析人才队伍结构中存在的问题,才能提高高校人才资源配置的效益,从而推动学校人才队伍建设的跨越式发展。

我校自2000年合校以来教师比例发展变化趋势是,专职教师人数呈明显较快增长趋势,合校之初的2000年,在任教师为3126人,到2009年,我校在任教师为3604人,十年间总数增加了478人。

与此同时,在合校以来的十年中,与教师数量每年稳步增长相比,其他职工人数呈现每年递减的趋势更为明显。从2000年以来其他职工变化的趋势图上可以看出,合校之初除教师之外的其他职工人数为6370人,到2009年,其他教职工人数减少为4547人,十年间减少的数量为1823人。十年来,人才队伍整体结构、比例的不断调整充分体现了我校把人才队伍建设的重心放在教师队伍建设上,教职工的结构得到进一步优化,有力地促进了学校的发展。同时根据学校人才队伍建设规划,学校人才队伍结构调整将坚持教师队伍退一补三,管理人员与其他专技人员退三补一原则,使教师队伍在总数和比例上逐步增加;同时依据建设高水平大学要求,学校还将努力增加专职科研人员的数量和比例。

从教师的学历上看,教师有博士学历的从2001年的601人增长至2009年的2113人,增加了1512人;有硕士学历的教师,2001年为1279人,2009年为922人,9年减少了357人;有学士及以下学历者的教师,2001年1197人,2009年为415人,9年减少了782人。

合校十年来,学校在专业教师队伍建设中,注重扩大选才视野,拓展用人渠道。2010年,我校推行师资博士后制度,教师选留原则上从出站博士后中择优聘用,从而有效降低学校引进人才的风险,选拔出真正的优秀人才。与此同时,学校尤其重视青年人才队伍建设,采取多种措施加大青年人才培养力度。制定并实施了“70后”团队支持计划等一批面向青年教师的人才计划,为青年教师职业发展初期提供必要的资助和支持;同时加大“青年骨干教师出国研修项目”选派力度,按“选派一流教师,到一流大学,师从一流导师”的工作原则,合校十年来,新进教师中有外校学习或工作经历的比例从合校之初的38%提高到了70%。

学校将高层次人才队伍建设作为学校人才工作的重中之重,以高端拔尖人才为引领,打造珞珈人才方阵。合校以来,学校加大海内外高端人才的引进力度,较早开展了海外高层次人才引进工作。2003年,学校聘任美国纽约州立大学玛萨教授担任护理学院院长,2004年和2005年又以百万年薪面向全球公开招聘国际软件学院、生命科学学院院长和软件工程国家重点实验室主任;2009年拿出城市设计学院院长、A3重点实验室主任、遥感信息工程学院院长等职位向海内外公开招聘,来自美国德克萨斯大学、费城天普大学、普度大学的张明教授、霍文哲教授和单杰教授成功加盟。

同时,学校加大已有高端人才的培养力度,制定《武汉大学长江学者聘任办法》和《武汉大学珞珈学者聘任办法》,在重点学科、传统优势学科和前沿交叉学科,设立长江学者和珞珈学者岗位,着力支持一批具有战略思维和国际视野的学科带头人,合校以来共聘任长江学者特聘和讲座教授43人,珞珈特聘教授58人。

加大团队支持力度也是学校加快人才队伍建设的重要举措。通过整合学科优势,搭建面向国际学术前沿的交叉学科平台,在此基础上支持一批具有战略思维和国际视野的学科带头人,形成了一批层次清晰、梯队合理、富有团队合力的创新团队。以“百千万工程”入选者龚健雅、吕应堂、庞代文和舒红兵等教授为带头人的团队分别入选国家自然科学基金委创新研究群体。

学校努力建立“一切为了人才、为了一切人才、为了人才的一切”的人才服务体系。尊重学者,尊重学术,尊重知识,同时尊重学者的个性,为学术研究和学术创新提供宽松、宽容和宽厚的环境和条件,鼓励原创,宽容失败。古籍研究所宗福邦教授等十多位教师历经十八载编制了鸿篇巨制《故训汇纂》,学校充分考虑到古籍整理工作岗位的特殊性,在岗位设置时单独设岗,在职务聘任时单列条件,在考核时制定特殊的考核标准,体现出对应用基础研究的特殊倾斜。