黄淬伯与杨筠如执教国立青岛大学

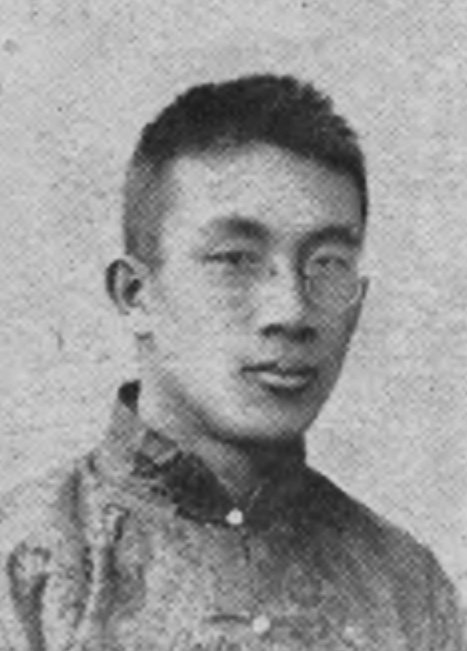

黄淬伯

杨筠如

黄淬伯(1899-1970),江苏南通人,字涧松,著名音韵学家。他从清华学校毕业后,申请入研究院继续研究学习。

杨筠如(1903-1946),湖南常德人,字德昭,著名历史学家。1918年考入湖南省立第二中学,1922年入南京东南大学,专习国学,于诸子哲学多所论述。

1925年8月,黄淬伯与杨筠如同入清华大学国学研究院,成为首届学生,均师从王国维、梁启超、赵元任等,成为一时新秀翘楚,其后都在各自学术领域卓有成就。

著名的音韵学家黄淬伯和著名历史学家杨筠如同为清华大学研究院首届学生,师从王国维、梁启超、赵元任等。研究院毕业后,二人曾同在广州中央研究院历史语言研究所任职,后应杨振声邀请执教于国立青岛大学(山东大学前身)文学院。虽然在青岛任职时间不长,但他们为国立青大的创办和发展做出了积极贡献。

黄淬伯与杨筠如在清华研究院

清华大学国学研究院于1924年底开始筹建,1925年8月1日,研究院结束各项筹备任务,正式宣告成立。其宗旨是研究高深学问,造就专门人才。因经费问题,第一年先设国学一科,学制一年。国学研究院荟萃了一批享有盛名的专家学者,其中有王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪四位导师,他们指导的学科范围:王国维指导经学、小学、上古史、中国文学;梁启超指导诸子、中国佛学史、宋元明学术史、清代学术史、中国文学;赵元任指导现代方言学、中国音韵学、普通语言学。陈寅恪指导年历学、古代碑志与外族有关系者研究、摩尼教经典回译文之研究、佛教经典各种文字译本之比较研究、蒙古满洲书籍及碑志与历史有关系者之研究。

清华研究院规定学生一定要有自己的研究主题,而且一年须交一篇论文,经导师审核通过即允许毕业。如愿意继续研究者仍可留院,每学习一年毕业一次,学习年数并无限制。

在国学研究院,黄淬伯与杨筠如等学生共同沐浴在王国维、梁启超、赵元任等精深学养之中。黄淬伯研究说文会意字、两汉经学史,他的毕业论文《慧琳一切经音反切声类考》研究唐代西安之声韵。他博观约取,科别其条,文笔甚佳,王国维亲批一“甲”字。

期间,王国维亲书陶渊明诗,赠黄淬伯:

弱龄寄事外,委怀在琴书。被褐欣自得,屡空常晏如。时来苟冥会,宛辔憩通衢。投策命晨装,暂与园田疏。眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。我行岂不遥,登陟千里余。目倦川途异,心念山泽居。

直到晚年黄淬伯每提到恩师,还必称“观堂师”“任公师”,足见师恩如父。

杨筠如在国学研究院兼得王国维、梁启超治学之精髓,在上古史、汉魏制度、诸子思想等领域也有专深。毕业论文《尚书核诂》四卷,颇获王、梁好评。杨筠如以优异成绩名列“甲一”榜首,并获奖学金100元。1926年6月25日,杨筠如与黄淬伯等29名学生顺利毕业。1927年5月,王国维亲为《尚书核诂》作序道:“门人常德杨筠如近作《尚书核诂》,博采诸家,文约义尽,亦时出现,不愧作者。”杨筠如是王国维门生中唯一得导师赐序者。

黄淬伯从国学研究院毕业后,在江苏南通中学任教。后于1927年在中央研究院历史语言研究所任助理员,继续其一切经音义之反切及音韵学研究(中央研究院历史语言研究所,于1927年开始筹办,次年1月成立,为著名史学家傅斯年、顾颉刚等人创办)。1926年9月,经梁启超推荐,杨筠如任职厦门集美学校国学专门部,讲授中国史学及国文。1927年3月任厦门大学国文教员。1928年任职于广州中央研究院历史语言研究所。1929年5月,杨筠如主编《国立中山大学语言历史学研究所周刊》,并在周刊上面发表了《春秋时代男女之风纪》《三老考》和《姜姓的民族和姜太公的故事》等文。

黄淬伯与杨筠如在研究所共事期间,多有来往,并结识了傅斯年、顾颉刚、李济、丁山等人。顾颉刚在日记中,记载了他们的交往情况。1928年10月11日,“黄淬伯来,同到绍孟、筠如处,同到东方酒楼吃饭”。11月6日,杨筠如与黄淬伯、余永梁、朱芳圃等国学院同学宴请顾颉刚、李济、傅斯年。1929年9月,杨筠如离开史语所,赴上海任暨南大学历史系教授。

黄淬伯、杨筠如执教国立青岛大学

1929年10月,国立青岛大学筹委会推荐杜光埙为驻青筹备委员,监理修缮青岛校舍及购备图书仪器并设文理两科补习班,分别补习国文、外文、数理等重要科目。据王先进回忆:“我到济南考入国立青岛大学补习班。臧克家考第一,我考第二,冉朝德考第三,以后还有许星园。我们四人同居第二校舍一个房间里。”“在我的这些同学中,臧克家文采出众又刻苦用功,在青岛大学补习班时,黄淬伯先生拿着他的作文本告诉我哪是他的文章的优点。”

黄淬伯是如何任职国立青岛大学的呢?1929年8月,黄淬伯致信傅斯年请改史语所编辑员,因研究所大改组织,未获通过。傅斯年便引荐其赴国立青岛大学执教。傅斯年在致黄淬伯的信中写道:“其时适青岛大学筹备,曾询弟有无可以胜任之人,弟一时想及先生可任音韵,故举其名……青岛大学待遇月可百六十元,下学期或但办高中或预科,明年则办大学。青岛、济南皆是胜地。”8月29日傅斯年致黄淬伯:“至于青大聘书,已托其即寄上海矣。”同年10月,黄淬伯经傅斯年引荐,任职国立青岛大学,初为补习班学生讲授国文。10月16日天津《大公报》载《青岛大学近讯》:“业经受聘之工学院院长(现暂办教务主任事)周钟岐,如国文教授黄淬伯,已先后来青,至其他各科教授,如国文教授罗膺中,英文教授刘奇峰,数学教授张鸿基,不久亦将来青云。”

1930年4月,国民党政府任命杨振声为校长,9月20日,举行开学典礼,国立青岛大学正式成立。学校初设文、理、教育三个学院,分为中国文学系、外国文学系、数学系、物理系、化学系、生物学系、教育行政系和乡村教育系八个系。闻一多任文学院院长兼中文系主任,教授有梁实秋、赵畸、杜光埙、谭葆慎,讲师有黄淬伯、王士瑨等。1931年8月,杨筠如经闻一多引荐,任国立青岛大学中文系讲师。据《国立青岛大学周刊》记载:

本校本学年续聘及新聘之各院系教授讲师助教等,除尚有数人应聘书未曾寄来。业由校去电催促外,均已陆续到校。兹觅得名单一纸,刊登如左:

教授兼教务长赵畸。教授兼中国文学系主任及文学院院长闻一多……国文系讲师游国恩、黄淬伯、方令孺、沈从文、王士瑨。历史讲师杨筠如,英文讲师费鉴照。

《国立青岛大学一览》记载了文学院黄淬伯与杨筠如的履历:杨筠如,别号德昭,籍贯湖南常德,曾任厦门大学史学系讲师、国立中山大学预科教授、国立暨南大学历史系教授,到校时间为1930年9月。黄淬伯,籍贯江苏南通,北平清华研究院毕业,在国立中央研究院历史语言研究所研究中国音韵学,到校时间为1929年10月。

黄淬伯是国立青岛大学中文系唯一的语言学教员,也是山大语言学学科的开拓者。1932年夏,黄淬伯离开青大,后闻宥、丁山、姜叔明先后到此执教,他们共同为山大20世纪30年代语言学学科的发展奠定了坚实的基础。到了50年代,以殷孟伦、殷焕先、蒋维崧为代表,众多学者共同延续了山大语言学学科的辉煌。黄淬伯在国立青大讲授音韵学和文字学课程,讲授者自编讲义。其课程主要内容如下:

音韵学:本学程内容分三部分:(一)发音之练习,(二)主要韵书组织之研究,(三)古韵分布之研究。

文字学:本学程取古器物刻文,与许氏说文540部首,参合研究之,意在使学者认识我国文字之构成与其演变之迹。

杨筠如是国立青岛大学中文系唯一的历史教员,也是山大历史学科的开拓者。当时国立青大还没有历史系,但是他首当其冲开讲历史学课程。1949年8月,山大历史系成立。到了20世纪50年代,山大历史系以“八马同槽”为代表,共创了山大的史学辉煌。杨筠如在国立青大讲授中国通史和中国文化史课程。其课程主要内容如下:

中国通史:本学程以时代之先后,叙述我国历代政治经济之变迁,典章制度之兴废,文化之升降,民族之分合,以及国际纠纷,地理沿革等,挈其纲领,辨其因果,培养学生研究国史之兴趣,暂分两年讲授,前半起于史前,截止南北朝,后半起自隋而终于现代。

王先进曾在《我校的优良传统》一文中,回忆当时国立青大的教学情况:

国立青岛大学的老师和学生都很用功,如文学院院长兼中国文学系主任闻一多教授,教我们中国名著选读……每当夜晚十一时左右,从他门前经过,他室内的灯总是亮着的,这说明他非常用功。像游国恩先生、黄淬伯先生、杨筠如先生都非常用功,我就不一一说了。

杨筠如在青岛期间,还出版了《荀子研究》《九品中正考》等著作。

1931年5月,顾颉刚做客国立青岛大学,黄淬伯与顾颉刚曾同在中央研究院历史语言研究所共事,有同事之谊,因此全程陪同,两人交往甚密。5月19日,顾颉刚住在第八校舍,与闻一多、黄际遇比邻。当晚杨振声校长在顺兴楼宴请顾颉刚,黄淬伯与黄际遇、闻一多、梁实秋、赵太侔、王昆玉、方令孺、刘康甫、邓仲存、陈季超作陪。5月21日晚7点半,顾颉刚在青大演讲《黄河流域访古见闻》,《国立青岛大学周刊》记载了演讲情况:

本校特请顾颉刚先生演讲《黄河流域访古见闻》。顾颉刚先生为吾国上古史及民俗学专家,平素著作宏富,海内知名。此次在黄河流域访查古迹风俗,见闻所及,尤多心得。抵青之日,经本校校长约请在青公开演讲一次,以飨青埠各界热心学术者之望。当蒙顾先生允许,遂定于本月二十一日晚七时半在本校大礼堂举行。是晚各界前来听讲者极为踊跃。顾先生娓娓而谈,听者忘倦,直至晚九时始行散会,极一时之盛云。

他介绍了一个多月来在黄河流域访古考察的经历,历时1小时20分钟。

在青期间,顾颉刚在黄淬伯等中文系教师和图书馆人员的陪同下,游览崂山,“看太清宫所藏万历本《道藏》”,在华严庵参观“康熙藏经及明刻书”。5月27日,顾颉刚离开青岛,黄际遇为他送行。

1932年秋,国民政府下令国立青岛大学易名国立山东大学,闻一多辞去教职,此时黄淬伯、杨筠如相继离开了青岛。

离开青岛后,黄淬伯在南京政治大学任教。抗战期间,先后任重庆中央大学中文系教授、四川白沙女子师范大学中文系主任。抗战胜利后,曾任上海大夏大学文学院院长、江苏学院中文系主任等职。新中国成立后,先后任华东革命大学教员,南京军事学院文学教授。1952年起黄淬伯任南京大学中文系教授。他擅书法篆刻,1960年与胡小石在南京创设“江苏省书法印章研究会”。黄淬伯主要著述有《诗经覈诂》《慧琳一切经音义反切考》《唐代关中方言音系》等。

杨筠如于1933年任教于湖南大学,不久赴任开封省立河南大学历史系。抗战爆发后,杨筠如回到湖南,任常德县立中学校长。抗战期间闻一多途经湖南常德时,曾再次与时任常德县立中学校长杨筠如谋面,并得其帮助。1938年2月26日,闻一多自常德县中寄给父亲的信说:“同人寓县立中学,校长杨筠如君系男在青岛时同事,故到此颇蒙款待”。1940年杨筠如重返湖南大学执教,其著作有《尚书核诂》《荀子研究》《九品中正考》《九品中正与六朝门阀》等。

黄淬伯与杨筠如虽然在国立青大任职不长,但是他们在青岛留下了弥足珍贵的印记,他们分别是山大语言学科、历史学科的开拓者之一,为山大的初创和发展作出了积极贡献。