张凯:凯哥,凯歌

扫码观看更多精彩

张凯家里有一个专门放碟片和磁带的柜子,古典、美声、民族……被他按类别依次排好。从磁带到CD,再到MD,从小听歌练就了他的一双“灵”耳朵,能捕捉有质感的声音,快速分辨乐器。柜子上已有三横排被摆得满满当当,但他说:“这些连我存量的十分之一都不到。”KEEP$STARING!!2017年,中乌建交25周年音乐会在张凯留学的敖德萨国立音乐学院举行。五星红旗在音乐厅外高高飘扬,张凯满怀激动与自豪,他将作为校长指定的中国留学生代表出演本场音乐会,曲目要求为能够代表祖国的作品。那是他在乌克兰十几年来第一次,也是唯一一次有机会在舞台上演唱中国歌曲。“谁不爱自己的母亲,用那滚烫的赤子心灵……”悠扬的钢琴伴奏下,他饱含深情地演唱了《祖国慈祥的母亲》,台下的观众热泪盈眶,台上的张凯也心潮澎湃,演唱结束后仍不能平静。那时他29岁,即将博士毕业。回头看,张凯的一路,目之所及,皆有“音乐”二字。

高考后,张凯录了一首歌剧咏叹调《像天使一样美丽》,刻成光盘寄往敖德萨国立音乐学院———乌克兰最好的音乐学院,随后收到邀请函。踏进校园的那刻起,浓厚的音乐氛围,让曾自觉天赋异禀的他深感“人外有人”,必须全心投入专业学习。预科和本科期间成绩排名一直稳定保持在班级前几名,顺利拿到考研资格。研究生期间,他更加严格要求自己,老师的一句“这首还需要加强”便会让他愧疚许久。他几乎取消了全部娱乐活动,每天重复着家、学校两点一线的音乐之路。最终以一档生身份,仅用8个月提前结束硕士生涯,拿到通往博士学位的通行证。

由于乌克兰当时不太平,本该2015年博士毕业的张凯被迫做了3年的“博四生”。回国!2017年博士毕业后,张凯毅然返回祖国,通过考核成为山理工的一名声乐教师,担任讲师与硕士生导师。

张凯从小上过不少乐器班。最初一个月的小提琴学习后,他跑回家,哭诉不适合自己,要求再换一种乐器学习。“你去学武术吧!”父亲建议他。“想要再文雅些。”他撅着嘴跑开。直到听到录音机里传出一种低鸣深沉的声音,被吸引住的他急忙打听其来自何种乐器。原来,是单簧管。那是他系统学习时间最长的一种乐器,一学就是3年。

初三时,张凯带着单簧管到山东艺术学院附属中等艺术学校参加艺考,山东艺术学院曾培养了彭丽媛、倪萍、大冰等众多知名校友,山艺附中作为其附属中学,是山东艺术学院的生源库,每年为学校输送一大批优秀学子,当时山艺附中仅在山东招收14名学生,张凯便是其中之一。除了优秀的单簧管演奏,浑厚独特的嗓音更为他加分。加试中,按照监考老师要求,毫无准备下,张凯展示了当时毫无专业训练痕迹的“大白嗓”。谁料,这“大白嗓”让监考老师眼睛放光,老师诧异他为何不学声乐而跑去练单簧管,建议其改行。从那天开始,张凯与声乐正式为伴,已有20年。“声乐于我而言已经是三餐一样的存在。”

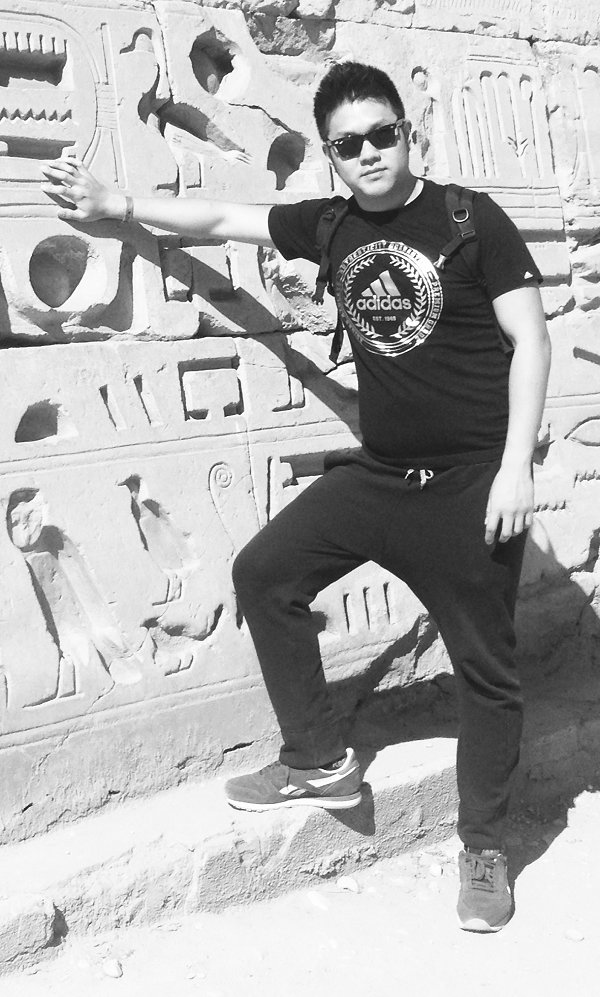

在张凯的黑 T前,印着大大的 “KEEPSTARING”字样———“一直盯着、望着”。正如走在音乐之路上的他,往前看,不松懈。

一个普通人

“做了一个在乌克兰12年的梦”是张凯朋友圈为数不多能感知其生活讯息的一条动态。“这是哪?”睡眼蒙眬的他再次陷入恍惚,“原来是我家。”在异国生活12年,回国后他很长一段时间醒来都是这种状态,“有些不真实”。

高三毕业,18岁的张凯与同伴跨越8890公里,赴敖德萨国立音乐学院深造。不懂俄语全靠意会,张凯曾错将鞋油当牙膏买回家,超市购物都成了难题,同伴丢失行李又为初到乌克兰的两人雪上加霜,两个“愣头青”迷迷糊糊拉开了留学生活的序幕。

“被找事儿”,那几年他没少经历,当时国人在外待遇不比现在,常有房东欺负他是中国人,没缘由地突然提出终止租房合同。来不及委屈,“语言小白”张凯开始跟着精通俄语的同桌学“说话”,两个月,他的俄语水平便超过同期留学生。后来一次偶然的机会,他接触到翻译工作,从最开始为初到乌克兰的中国学生担任音乐课翻译,到后来拓宽“业务领域”,在学校医院协助医生看病、在海关帮助遇到语言问题的中国人和工作人员沟通……在留学生翻译圈,他渐渐小有名气。

大一刚开始,张凯破例成了著名男低音歌唱家、人民演员、敖德萨歌剧院院长拿乌络夫斯基教授班的插班生。“我可以做您的学生吗?”和教授的一次偶遇,张凯怯怯地开了口。当时他被分配给一位女老师,张凯是该老师教学生涯的第一位男学生,老师对他很重视,但男女发声方法不同,他常被教得发懵。了解情况后,教授允许他到办公室试一试。教授是乌克兰声乐界大师级的人物,早在之前,张凯便在校外歌剧院记住了他。但当时教授已有5名学生,按传统已算满员。张凯抓住机会,怕漏掉细节,还带了一名同学当翻译。最后,张凯低沉带有磁性的嗓音打动了教授,让他成为教授的第6名学生。

讲到每段经历,张凯都侃侃而谈,“还可以再努力”经常被他挂在嘴边。但转到对自己的了解,他的回答是:“一个普通人。”他向后抚了下头发,以一声“嘿嘿”作尾。

凯哥

张凯刚申请微信时取名为凯哥哥,因为经常被叫凯哥,他觉得生硬,便多加了个“哥”。以前朋友这样叫,现在他的学生也这样叫,“凯哥、凯哥”。

2017年9月,张凯作为一名声乐教师坐在428室的钢琴前,面前站着10名学生,那是他的第一批学生。“你们以后想做什么?”那天他花了半天时间,通过学生独唱和介绍了解他们的声音条件,将其细分成抒情、戏剧、花腔等类别。提起当时,张凯直言,心态崩了。“那时候学生多是‘大白嗓’。”他结合学生自身条件及心仪方向,为这10名学生一一作了初步规划。“能帮助他们慢慢进步。”半年时间,校内校外,学生大大小小拿了不少奖,但在他看来远远不够,“还可以再好一点。”

与此同时,同学们口中对他的称呼从张老师变成凯哥,或者是另一个他至今不知起源的昵称———fashion凯。“凯哥,你听下我这个发音对不对?”“凯哥,你觉得我适合这种歌吗?”“凯哥,我失恋了。”……网课开始之前,线上教学便已成为张凯的教学方式,教学生唱歌,教学生生活,随时随地,即便是凌晨。

“第一节课觉得凯哥很严肃!”语音里学生谢博林将“很”字拉长。“一起吃饭?”“走着!”直到一次不经意间的邀请,他才重新认识了凯哥,“‘一日为师,终身为父’在他身上体现得淋漓尽致。”食堂里,两人对坐,音乐本身、音乐之外,漫天聊着。谢博林突然觉得这位声乐老师有点意思。“他还会督促我减肥。”谢博林的朋友圈背景是一张在健身房拍的合照,张凯站在中间,身旁5人都是他的学生,是师生,更像朋友。

2018年校园十佳歌手比赛,张凯作为战队导师参加活动,四支战队,决赛赛制为两两抽签PK,16留10。中午下班,张凯带队员练到下午2点上班。下午下班,必须练到满意,收工时间决定睡觉时间。这样连轴转的状态持续了近1个月。

“老师给我找了一位技术好的针灸大夫,我才能接着唱的。”赛前,队员姜润泽感冒发不出声,很着急,张凯帮助其快速恢复嗓子的同时还不断鼓励他,那时距离决赛仅有1周时间,队员压力很大。最后,战队4进2。虽然只有2人冲进前十,但每位战队成员的状态都达到了巅峰。

在校内,像这样的文艺活动大都需要音乐学院参加,入职不到半月,张凯便参加了第一次活动,从那以后,单人演唱、多人合唱……每个活动现场总会看到他的身影。活动参加率100%,每次活动结束后回家倒头就睡是常态。“力所能及嘛,能做到为啥不做。”

“湖南、湖北、广东、福建、新疆,还没去过。”假期里,“一人一车,一去几天”是张凯最喜欢的状态。下午4点想吃天津煎饼果子,他便一脚油门踩到摊铺前,晚上再就着狗不理包子看一眼天津眼。“自在、乐观”,在学生眼中,凯哥一直是这样的人,总是轻松中透着洒脱,让人没有距离感,“与其称老师,不如叫哥哥。”